Caen de gares en gares

Crédits Collection Pigache

Au 19ème siècle, un nouveau mode de transport fait son apparition : le train. La ville de Caen va alors se retrouver au cœur d’un réseau ferroviaire autrefois relativement important et aujourd’hui presque entièrement démantelé. La constitution de ce réseau ne fut pas de tout repos.

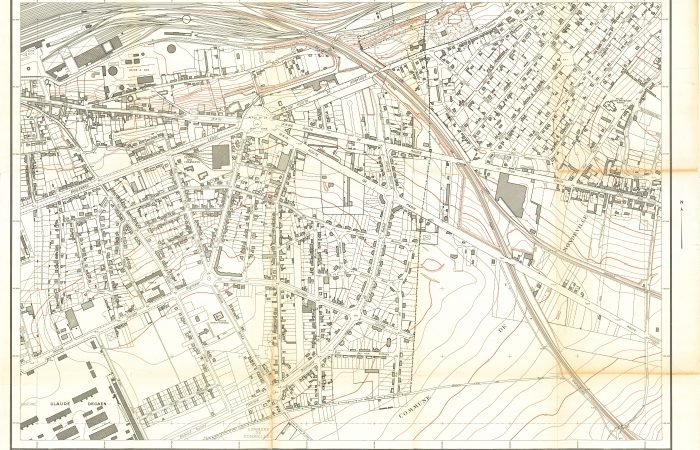

Le choix épineux de l’implantation de la gare

L’idée de relier la capitale bas-normande à Paris apparaît dès 1846 au moment où la ligne vers Rouen et Le Havre est ouverte. Le projet reste toutefois dans les cartons pendant plusieurs années du fait des difficultés politiques et financières que rencontre le pays. Le projet ressort en 1852. Si l’ensemble des acteurs s’accorde sur l’importance de l’enjeu d’ouvrir la ligne, les intérêts divergent quand il s’agit de choisir le site où implanter la gare. En 1853, est présenté devant le conseil municipal un projet prévoyant pour les voyageurs une gare à Vaucelles près des abattoirs (à l’emplacement du cinéma des Rives de l’Orne) et pour les marchandises une gare sur le port qui a un bel avenir devant lui, le canal de Caen à la mer, dont la réalisation qui a commencé deux décennies plus tôt est en voie d’achèvement. La compagnie ferroviaire bien sûr veut faire au plus simple et au moins coûteux. Elle propose d’ouvrir une gare à l’ouest de la ville. Le conflit est déclaré. Un concours est ouvert afin de trouver une solution. Pas moins de cinq projets sont retenus. La compagnie propose un projet amendé. La mairie souhaite implanter la gare sur la Prairie, considérée à l’époque comme une réserve foncière plus que comme un espace naturel à préserver. Un autre projet, celui de l’architecte Hue, prévoit trois gares (voyageurs, marchandises et maritimes) le long de l’Orne. L’architecte Guy, à qui l’on doit le théâtre municipal détruit en 1944, propose de construire la gare voyageurs entre l’église de Vaucelles et la rue de Falaise, la gare marchandises étant reportée sur le port. Enfin l’architecte Harou-Romain, qui a contribué à la construction de l’hôtel de la préfecture du Calvados, dessine une gare terminus à l’emplacement de la Cité Gardin. Les trains arriveraient ainsi aux portes de la vieille ville, mais seraient obligés de rebrousser pour faire un trajet direct entre Paris et Cherbourg. Une première commission prend parti pour le projet de la mairie mais coup de théâtre, la compagnie informe l’autorité municipale qu’elle n’a pas l’intention de desservir la ville. Coup de bluff bien sûr, mais le débat est relancé. Afin de régler le problème, le préfet institue une nouvelle commission et une enquête publique est organisée. Les Caennais plébiscitent le projet d’Harou-Romain. Il est toutefois écarté car jugé trop coûteux. Après de nouvelles discussions, la compagnie accepte de rapprocher la gare des abattoirs. Une nouvelle commission est mise en place et un nouveau projet est proposé à proximité de ces derniers. Les ingénieurs prévoient de relier la gare marchandises au port avec un pont-tournant. Après de nouveaux échanges entre les parties, le projet est définitivement arrêté fin 1854. Le site des abattoirs est choisi, avec au nord une gare de marchandises reliée au port par un pont sur l’Orne, et au sud une gare voyageurs qui du fait de cette implantation tourne le dos à la ville. Cette particularité lui sera par la suite longtemps reprochée et des projets de retournement seront proposés par la suite, sans jamais aboutir.

Du fait de ces atermoiements, le projet a pris énormément de retard. Les premiers trains en provenance de Paris en décembre 1855 arrivent à Mondeville. La gare provisoire se situait sur la route de Paris à proximité de la Demi-Lune. Cette situation va durer deux ans. La gare est mise en service en juillet 1857. Toutefois, il faut attendre un an pour qu’elle soit inaugurée en grandes pompes par le couple impérial de passage en allant à Cherbourg (la ligne ayant été prolongée au-delà de Caen cette même-année).

La gare du 19ème siècle

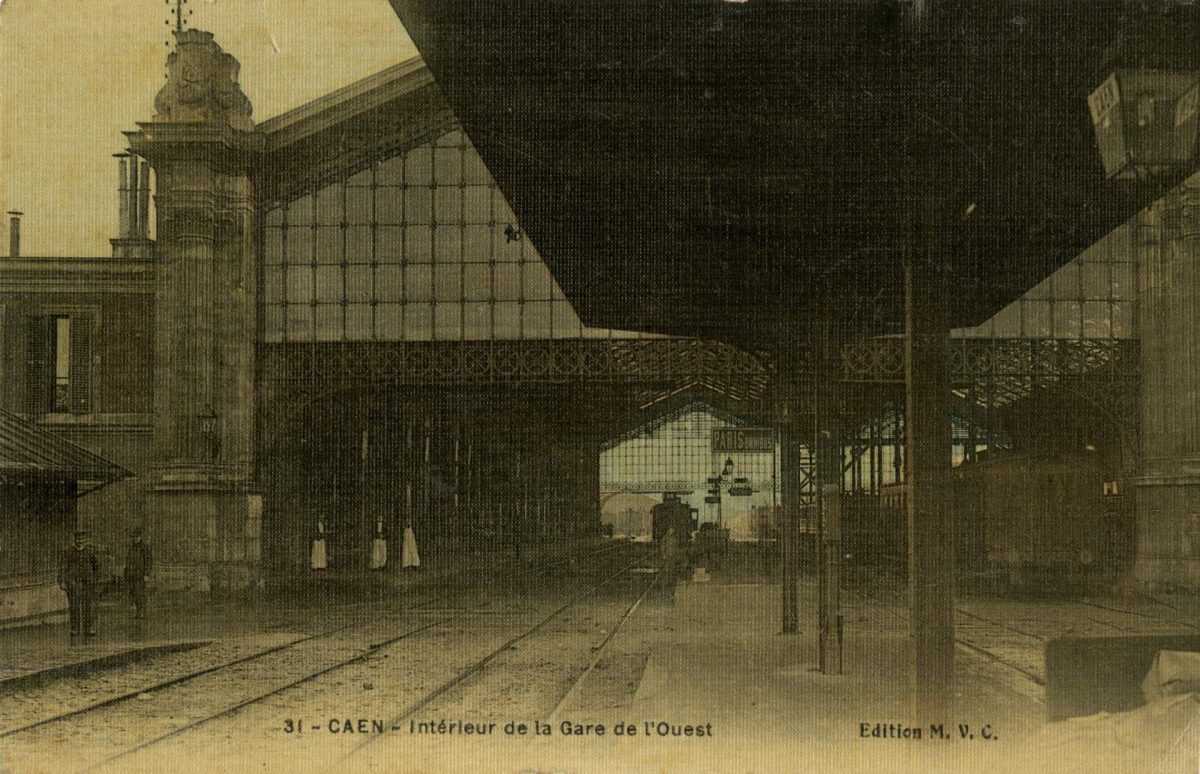

La gare est alors bien différente de celle que l’on connaît aujourd’hui. Le bâtiment voyageurs est construit sur le modèle des gares de première classe de la compagnie de l’Ouest. La gare du Mans offre un exemple assez proche. Les lignes sont simples avec un corps central surmonté d’une horloge et deux ailes symétriques plus longues. La grande différence se situe au niveau des quais : ils sont recouverts de deux grandes halles telles qu’on en voit encore de nos jours à la gare Saint-Lazare. Les piliers supportant les grandes charpentes métalliques étaient ornés d’écussons frappés aux armes des principales villes desservies par la ligne (Paris, Caen, Cherbourg, Lisieux et Saint-Lô). Dès les années 1870, la gare fait l’objet de travaux d’aménagement pour faire face à l’augmentation du trafic : construction en 1873 d’un nouveau pont ferroviaire sur l’Orne (le premier pont devenant le pont de la gare, ancêtre du pont Churchill), restauration du bâtiment voyageurs en 1876 et agrandissement des installations ferroviaires. Un dépôt est érigé au sud-est de la gare. Ce bâtiment de brique coiffé d’une charpente métallique de type Eiffel, assez rare à Caen, a malheureusement été démoli dans l’indifférence générale en début d’année 2015 pour faire place à un terrain vague ; nouvelle preuve que la défense du patrimoine a encore des progrès à faire.

Ancienne gare de l’Ouest, avenue de la Gare. Crédits Collection Pigache

Ancienne gare de l’Ouest, les grandes halles. Crédits Collection Pigache

L’étoile ferroviaire de Caen et la construction de la gare Saint-Martin

A la même période plusieurs lignes sont ouvertes au départ de la gare de Caen : vers Laval et Flers par la Suisse normande en 1873, vers Dozulé en 1881, vers le bocage et Vire en 1886-1891. En 1875-1876, une ligne est ouverte entre Caen et la mer. Le terminus est implanté au nord de la ville dans les champs Saint-Michel. Pour l’occasion, une nouvelle voie est ouverte entre la place Saint-Martin et la gare du même nom (actuelle avenue du Canada). La ligne d’intérêt local est relié au réseau de la la Compagnie de l’Ouest en 1877. A l’intérieur des limites communales, des haltes sont ouvertes pour desservir les quartiers périphériques et les hameaux encore ruraux : halte de la Maladrerie sur le raccordement en mars 1878 et halte de Couvrechef en mars 1880 (à l’ouest des terrains qui accueillent aujourd’hui le campus 2). Le bâtiment voyageurs de la gare Saint-Martin n’est mis en service qu’en 1884. Plus petit que celui de la gare de l’Ouest, il est un peu plus richement décoré, s’accordant ainsi avec les villas en construction dans ce quartier bourgeois en cours de constitution.

Ancienne gare Saint-Martin, place de la Gare Saint-Martin

Après la Première guerre mondiale, une troisième gare est ouverte, dédiée cette fois entièrement au trafic marchandises. Après l’ouverture des hauts fourneaux et, en 1920, du chemin de fer minier de Soumont-Saint-Quentin, une gare de raccordement entre ce réseau industriel, le port et le réseau national est construite à Clopée. A Colombelles, la SMN dispose de sa propre gare marchandises à l’intérieur de l’enceinte de l’usine.

Le tournant des années 30

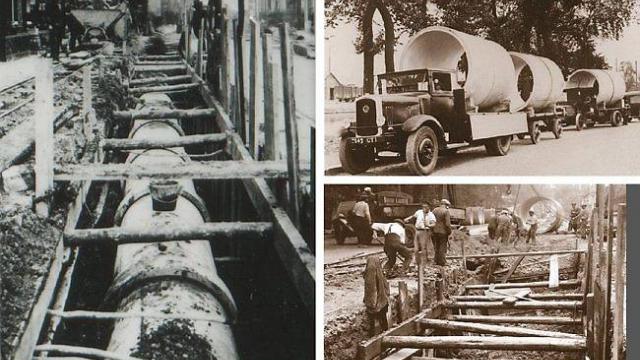

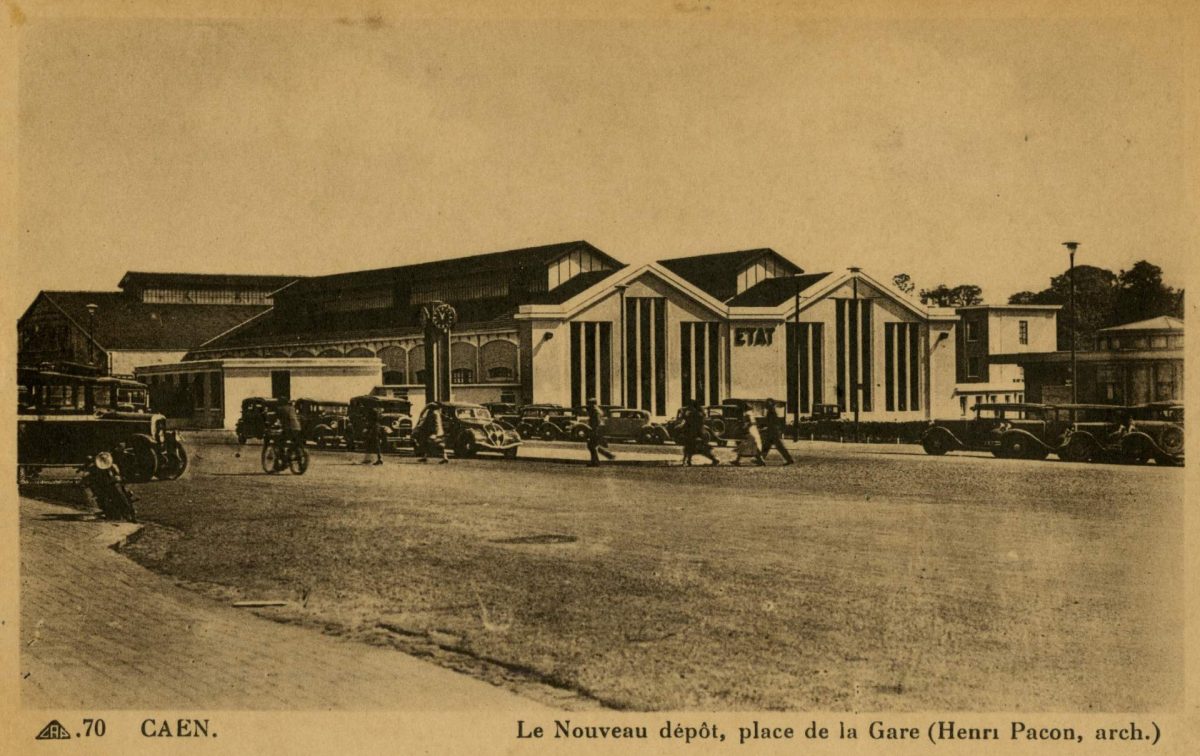

Dans les années 1930, les gares caennaises connaissent de profonds bouleversements. La gare de l’Etat (le réseau de la compagnie des chemins de fer de l’Ouest ayant été rattaché à celui de l’administration de l’Etat en 1908) est entièrement restructurée par Henri Pacon. Les halles métalliques disparaissent, remplacées par les toits de quais que l’on connait aujourd’hui. Le souterrain est creusé sous les voies pour plus de sécurité. Le bâtiment voyageurs est profondément modifié. Une grande verrière de style art déco éclaire le nouveau hall de 12 m de haut. A l’extrémité de chaque aile, des bas-reliefs allégoriques sont installés sur les façades dont la décoration est simplifiée.

Gare de Caen dans les années 30, avenue de la Gare

Nouveau dépôt de la gare, années 30

Au nord de la ville, la gare Saint-Martin est quasiment abandonnée au profit d’une nouvelle gare aménagée sur la route de Creully. Cette nouvelle gare, constituée d’un simple quai, permet aux trains en provenance ou en direction de Paris d’éviter de rebrousser. Lors de la création de la SNCF, de nombreuses lignes sont fermées au trafic voyageurs. C’est le cas de la ligne de Dozulé ou de Vire. Le mouvement s’amplifie après la Seconde Guerre mondiale. Le trafic cesse vers Courseulles en 1954 et vers Flers en 1970. Le trafic marchandises se raréfie également et les lignes secondaires disparaissent les unes après les autres. Restent dans la ville quelques vestiges épars, tel que la gare Saint-Martin, la promenade Napoléon, aménagée sur la plateforme du raccordement de ligne de Caen à la mer, ou le pont de la ligne de Dozulé au dessus de la rue du Marais.