Caen, une ville détruite…au patrimoine encore très riche.

Crédits Archives municipales de Caen

Les caennais connaissent bien Verlaine et ses sanglots longs des violons de l’automne, qui un soir de juin 1944 sont venus blesser nos cœurs d’une langueur monotone. Mais la suite fut nettement moins poétique ; 467 avions font tomber un mois plus tard plus de 2500 tonnes de bombes sur la ville de Caen, dès lors réputée anéantie, perdue, détruite. Depuis, plus un guide touristique qui n’avance la donnée sèche, précise, brute et chiffrée ; ville détruite à 80% par faits de guerre. Comme Brest, comme Saint-Nazaire, comme Saint-Malo.

Sauf à considérer que le calibrage militaire des bombardements amène invariablement les villes cibles à se voir amputées de 80%, on peut quand même se demander pourquoi systématiquement – et ce quelle que soit la ville – ce taux précis de 80% (et pas 75 ou 85), d’où sort-il et comment est-il calculé. En effet, quelle est la base de ce calcul ? 80% de sa superficie de l’époque ? 80% du bâti ? 80% d’autre chose ?

Au fond, ce chiffre est-il sérieux ? Est-il tout simplement véridique ? Et surtout à quel saint se vouer ? Les sources diffèrent : 3/4 détruite, 70, 75, 80, 90, 100% (oui, oui, ça existe) ? La nature des destructions ensuite: vitres soufflées ? Toitures envolées ? Façades écroulées ? Mis bout à bout, tout en devient apocalyptique, à tel point que les premières estimations notaient que seuls 348 logements étaient sortis intacts du sinistre.

Soyons clair. Oui la ville a été saignée et très lourdement détruite. Les chiffres sont éloquents : 8941 logements détruits en totalité et 649 sinistrés partiellement contre 2181 sortis intacts des bombardements. On estime entre 36 et 48 % le total d’immeubles touchés.

900 ans d’une longue sédimentation monumentale amputés d’églises, de couvents ou d’hôtels particuliers : église Saint-Gilles, église Saint-Julien, ancien hôtel de ville place de la République, hôtel des Monnaies, ancien hôtel de l’Intendance, ancienne université, collège du Mont… et toutes les habitations de moindre importance qui faisaient le charme du Caen d’autrefois : maisons à pans de bois de la rue Saint-Pierre (n° 18-20) de la rue Montoir Poissonnerie ou de la rue Saint-Jean (le n°94) ainsi que les nombreux hôtels particuliers de la rue de Geôle, la rue Guilbert, la rue des Jacobins, la rue des Carmes…

Ruines de l’église du Vieux-Saint-Gilles. Crédits collection Pigache

Ruines de l’ancien hôtel de ville. Crédits fonds Delassalle, archives municipales de Caen

Ancienne université après les bombardements. Crédits fonds Delassalle, archives municipales de Caen

Les 15 années suivantes œuvrent à remettre la ville sur pied. La reconstruction menée par le maire Yves Guillou et l’architecte en chef Marc Brillaud de Laujardière est étroitement encadrée par le Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme (MRU). Evidemment, ce ministère et les édiles de la cité n’ont rien de comparable avec les bombardiers de la RAF mais ils contribuent aussi à raser ce qui reste encore debout, ou ignorent la conservation et la restauration d’édifices largement signalés par les cartes postales anciennes : le marché couvert, démantelé pour faire passer l’avenue du 6 Juin, l’église des Carmes dont les Caennais se soucient peu avant-guerre mais dont l’état n’est pourtant pas aussi alarmant que l’hôtel d’Escoville (lourdement soigné et relevé de ses ruines après-guerre) et bien évidemment le reste du tissu mineur relativement bien préservé de la ville mais abattu pour élargir les rues et anticiper de la sorte le règne de la déesse automobile.

Ancienne église des Carmes. Crédits fonds Delassalle, archives municipales de Caen

Songeons ici à la rue de Geôle et aux abords immédiats du château (dont l’actuelle mise en valeur doit beaucoup aux bombardements !) ou bien encore à l’ensemble hôtel de Blangy (conservé en partie) /Oblates.

Le château et ses abords. Crédits archives municipales de Caen

Ensemble hôtel de Blangy – Oblates après-guerre. Crédits fonds Delassalle, archives municipales de Caen

De fait, la simple somme des destructions consécutives aux sinistres de l’été 1944 et aux bulldozers des années 50 achève de dresser pour beaucoup le portrait d’une ville totalement détruite.

Pour autant, la belle calvadosienne se parcourt encore comme une ville d’art de tout premier plan et avouons que nous tirons fierté à la faire visiter. Drôle de paradoxe n’est-ce pas ? Voici une ville dont les commémorations quinquennales du D-Day renvoient sans cesse aux destructions mais qui renferme encore des trésors d’architecture.

Les pourcentages de destructions répétés depuis plus de 70 ans renvoient en fait à des volumes et non à une surface. Les bombes ont surtout touché le cœur de la ville, l’actuel quartier Saint-Jean et les abords immédiats de la gare et du château, pans de ville les plus densément peuplés avant 1944 et abondamment photographiés pour illustrer le désastre. Pour le coup, l’image de Caen sera pour longtemps associée aux clichés de cette île Saint-Jean en lambeaux, diversement révélée dans les manuels d’histoire ou les guides : certains de ces clichés pris alors que la ville fume encore mais dont le tissu urbain est encore visible en partie, d’autres qui exposent ce quartier quand le génie allié a totalement fait place nette achevant de facto de dessiner l’image définitive d’une table rase.

L’ouest de la cité et les quartiers autour du boulevard Leroy ou de Sainte-Thérèse ont eu moins à souffrir des affres de la guerre.

Ouest de la ville après-guerre en partie préservé. Crédits archives municipales de Caen

Les 80% signalés plus haut ne correspondent donc pas à une surface détruite mais à un volume global. De fait, rien n’empêche de communiquer de la sorte : « Caen ville détruite sur la moitié de sa surface en 1944 ». Certes, au regard de l’histoire c’est insignifiant mais symboliquement la différence est énorme, notamment pour les touristes de passage qui se plaisent à découvrir l’incroyable richesse d’une ville « détruite à 80% ».

Par miracle, c’est l’ouest de la capitale bas-normande qui sort la moins meurtrie. Les bombes ont évité les secteurs Bon-Sauveur/Abbaye-aux-Hommes (le fameux îlot sanitaire) aménagés en hôpitaux et fief de la Croix-Rouge. Croix rouges de fortunes fabriquées à la hâte et disposées sur les murs et les toits de manière à être visibles des bombardiers.

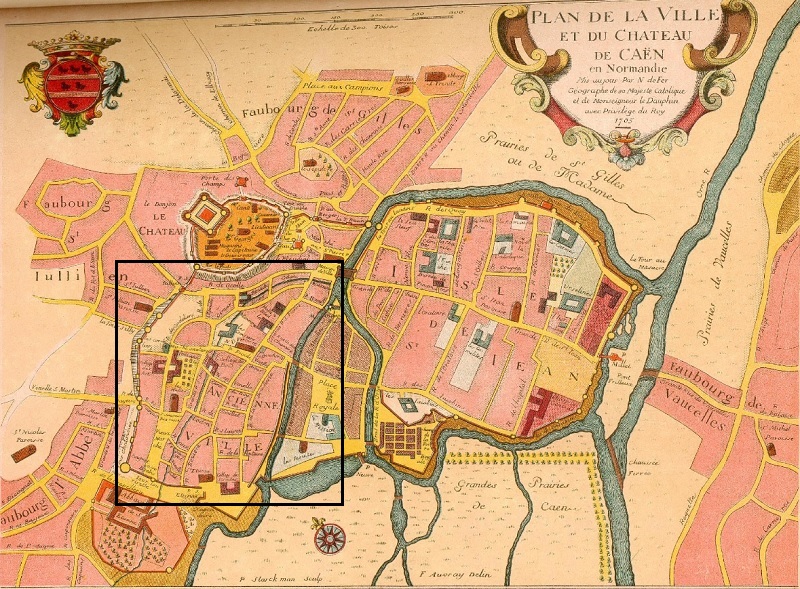

Le vieux Caen d’aujourd’hui correspond aux limites des plus anciens bourgs de la ville : Bourg-le-Roi et Bourg-l’Abbé. Un vieux Caen signalé en son temps par Nicolas de Fer, géographe de Louis XIV. Une carte dressée en 1705 mentionne « l’ancienne ville », cette ville encore sillonnée par les nombreux touristes.

Plan de 1705 et l’ancienne ville

Le Caen ancien d’aujourd’hui n’est donc pas ancien par défaut car oublié en partie par les lourds bombardements de l’été 44 mais parce qu’il correspond à l’ADN de la ville, celui mentionné dans les plus anciens textes. Le voisinage des nombreuses églises et hôtels particuliers établis dans un bâti particulièrement dense qui se découvre au hasard de rues étroites en est l’illustration.

Cette singularité caennaise est atypique. La cité normande est une ville à deux têtes : l’une présentant un urbanisme hérité des années 50, l’autre conservant un patrimoine d’une exceptionnelle richesse sur une surface inversement proportionnelle à l’image que l’on se fait des villes détruites. Cette image véhiculée par la Seconde Guerre Mondiale a donc de quoi surprendre: L’héritage médiéval et classique se lit toujours dans les rues et places de la ville.

Et c’est à la recherche de cette mémoire que s’est lancée l’association Cadomus.