La fontaine des Trois-Grâces

La fontaine sur le boulevard Saint-Pierre au début du 20e siècle.

Crédits : archives municipales de Caen, fonds Legrand – 11Z / 5

La ville de Caen est historiquement pauvre en fontaines monumentales. Il en existe toutefois une que l’on retrouve sur de nombreuses cartes postales du Caen d’avant-guerre : la fontaine des Trois-Grâces. Comme la statue de Louis XIV (voir l’article Ça déménage – 2e partie), autre important monument caennais, cette fontaine a eu la bougeotte. Remontons sa piste.

Première étape : la place Saint-Pierre

En 1849, un puits artésien est creusé plus ou moins au milieu de la place. Celle-ci est à l’époque légèrement moins étendue, les boulevards des Alliés et Maréchal-Leclerc n’existant pas encore. À leur emplacement, la Noë, un bras de l’Orne, traverse la vieille ville et borde la rue des Quais. Enjambant cette rivière, le pont Saint-Pierre qui relie la place éponyme à la rue Saint-Jean est bordé de nombreuses maisons (voir l’article Le boulevard Maréchal-Leclerc).

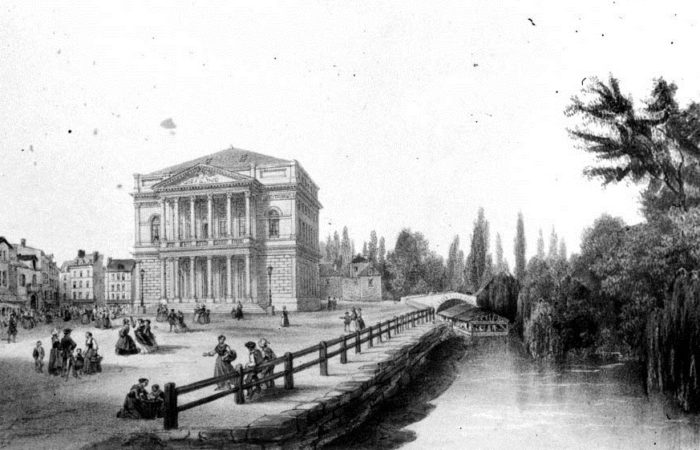

La Noë avant son recouvrement. En arrière-plan, le pont Saint-Pierre.

Crédits : archives municipales de Caen, fonds Lelièvre

La municipalité décide au milieu du 19e siècle d’établir une fontaine au-dessus de ce puits. Cette dernière est installée sur la place Saint-Pierre le 2 août 1853. Dessinée par l’architecte municipal Émile Guy (à qui on doit aussi, entre autres, le théâtre et le Monoprix, tous deux détruits en 1944), cette œuvre s’inspire de la mythologie grecque, les Trois Grâces : Aglaé, Euphrosyne et Thalie, filles de Zeus et d’Eurynomé.

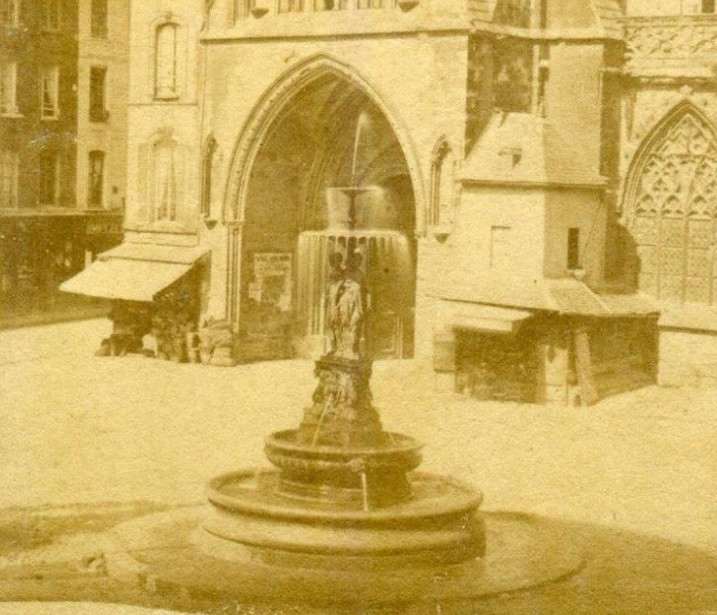

La fontaine des Trois-Grâces sur la place Saint-Pierre dans les années 1850.

Crédits : collection Aurélien Léger

Au centre d’une large vasque en granite est installée une reproduction en bronze du monument funéraire du cœur d’Henri II. Cet ensemble en marbre, créé en 1561 par Germain Pilon pour l’église des Célestins, fait aujourd’hui partie des collections du musée du Louvre. À Caen, au sommet de la fontaine, à la place de l’urne qui accueillait le cœur du roi, sont placées deux vasques superposées d’où coule l’eau s’échappant d’un jet.

L’œuvre originale de Germain Pilon, au musée du Louvre.

Crédits : Wikimedia Commons

Les Trois-Grâces se retrouvent dans nombre de villes françaises (Bordeaux, Montpellier ou Nice) et étrangères (Liège et Barcelone).

À Caen, le monument ne fait pas l’unanimité. La reproduction de l’œuvre de Germain Pilon paraît d’une qualité bien inférieure à l’originale. Les dimensions de l’ouvrage sont jugées trop réduites et la fontaine semble écrasée par le clocher de l’église Saint-Pierre. Le thème lui-même choque certains contemporains : comment a-t-on osé installer des femmes à moitié nues devant le portail de l’une des principales églises de la ville ?

Dans l’édition du 2 août 1853 de L’Ordre et la Liberté, un proche d’Arcisse de Caumont se désole ainsi : “on avait quelque chose de mieux à faire, suivant nous, que d’élever un monument mythologique dans un ancien cimetière, en face d’une église” avant d’ajouter “comment Germain Pilon, qui excellait à rendre le caractère des étoffes en a-t-il été si avare envers l’une des Trois Grâces ?”.

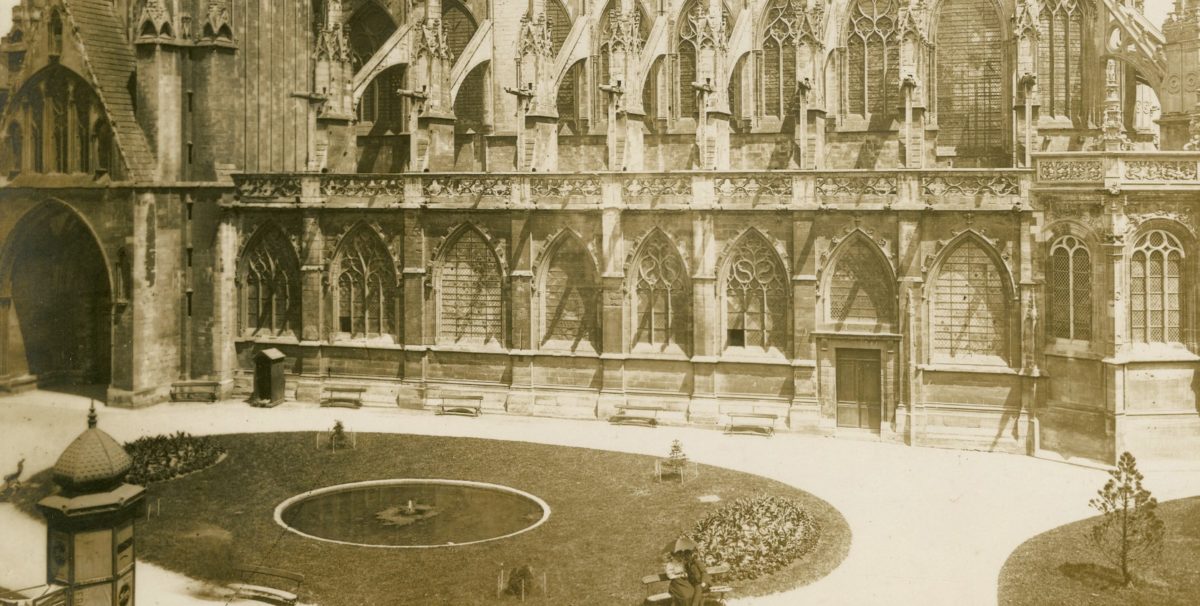

Deuxième étape : le boulevard Saint-Pierre

Le voisinage de la fontaine et du lieu de culte ne va pas durer longtemps. En 1860 sont entrepris de grands travaux d’urbanisme. La Noë est recouverte et le boulevard Saint-Pierre (actuels boulevards des Alliés et Maréchal-Leclerc) est créé. La place Saint-Pierre, agrandie ainsi au sud après la destruction du pont Saint-Pierre, fait l’objet d’un grand réaménagement. La majeure partie de la place est transformée en square entouré d’une grille. Un jet d’eau est établi dans ce square et la fontaine est démontée en décembre 1861.

Le nouveau jet d’eau place Saint-Pierre.

Crédits : fonds Victor Benhaïm, avec l’aimable autorisation d’Yves Bénain

La fontaine est déposée un temps dans la cour de l’hôtel de ville (ancien séminaire des Eudistes) pour être remontée en 1864 sur la placette nouvellement aménagée devant le jardin de l’hôtel de Than. Placée sous les arbres du boulevard, elle paraît alors plus à sa place et y demeure pendant presque un siècle.

La fontaine sur le boulevard Saint-Pierre au début du 20e siècle.

Crédits : archives municipales de Caen, fonds Legrand – 11Z / 5

Photographiée de nombreuses fois pour illustrer des cartes postales, elle est un lieu de sociabilité important du boulevard. Peut-être parfois même un peu trop, comme en témoigne Le Journal de Caen du 12 juin 1907 qui déplore la mauvaise hygiène de cette “fontaine microbienne” :

Sa vasque est remplie jusqu’au bord d’eau croupissante où les enfants du quartier barbottent [sic] du matin au soir ; où, chaque jour de marché, maraîchers et détaillants se lavent les mains et trempent leurs légumes souillés ; où l’on jette toutes sortes de débris, boîtes à sardines, casseroles rouillées, etc.

Le journal pointe surtout l’absence d’entretien de la fontaine.

La fontaine, un jour de marché. À droite, le jardin de l’hôtel de Than.

Crédits : collection Georges Pigache

Dernière étape : Langrune-sur-Mer

L’état de la fontaine ne s’améliore guère et son environnement va être profondément modifié. En 1931, le jardin de l’hôtel de Than cède la place à un ensemble immobilier de style Art déco, accueillant la brasserie Chandivert (alors dans l’hôtel de Than) et le cinéma Majestic.

La terrasse de la nouvelle brasserie déborde désormais sur le boulevard et la fontaine en entrave l’accès. Un contrat passé entre la municipalité et la direction du Chandivert prévoit son déplacement. En juillet 1931, malgré l’opposition de certains élus, le conseil municipal vote le principe de la mise à la ferraille de la fontaine (exceptée la vasque en granite qui doit servir d’abreuvoir aux abattoirs), le monument étant réputé très vétuste et donc impossible à déplacer.

La fontaine devant le Chandivert vers 1931-1932.

Crédits : collection Georges Pigache

Le temps s’écoule toutefois sans que rien ne se passe vraiment et les Caennais, opposés à sa destruction, reprennent espoir pour la conservation de la fontaine.

Leurs vœux sont finalement en partie exaucés car, le 21 décembre 1933, le conseil municipal vote la cession du monument à Georges Lesage, pharmacien et maire de Douvres-la-Délivrande (à qui l’on doit la magnifique pharmacie Lesage, rare exemple d’Art nouveau dans la plaine de Caen). L’ensemble du monument doit être aménagé dans les jardins de la propriété privée de Georges Lesage, située à Langrune-sur-Mer. À la place de la fontaine, sur le boulevard des Alliés, doit être installé un urinoir public (qui ne verra finalement jamais le jour).

L’eau cesse de couler dans la fontaine et des échafaudages sont installés. Pourtant, un nouveau rebondissement offre un sursis à la fontaine. Le préfet déclare la vente entachée d’irrégularité, le monument faisant partie du domaine public. Par ailleurs, le prix de vente (500 francs) lui semble bien réduit, le groupe sculpté ayant coûté à lui seul 6 000 francs à sa construction, presque un siècle auparavant.

Le 23 février 1934, le conseil municipal lance donc une enquête publique pour procéder à son déclassement en bonne et due forme. La presse et de nombreux Caennais militent pour la conservation du monument. Il est proposé de la transférer place du Théâtre, sur la nouvelle place à l’entrée du champ de courses ou sur la place de la Demi-Lune. L’enquête conclut finalement qu’il convient de maintenir la fontaine dans le domaine public caennais. Cependant, le 25 mai 1934, une grande majorité de la commission opte pour le déclassement, actant le déplacement de la fontaine, qui est déménagée dans la propriété de Georges Lesage à Langrune.

La fontaine à Langrune-sur-Mer.

À la mort de Georges Lesage en 1946, la fontaine est léguée à la commune de Douvres où elle devait être installée sur une place publique. Devant le peu d’enthousiasme de la commune, elle est finalement déplacée en 1959 dans le jardin public de la mairie de Langrune où on peut toujours l’admirer aujourd’hui.

Karl DUPART pour l’association CADOMUS