Les édifices jumeaux à Caen - 2ème partie

Crédits François Decaëns – ville de Caen

Les deux « Saint-Julien »

La première mention d’un « Saint-Julien » est certifiée dès le 12ème siècle dans d’anciennes chartes[1]. Dans l’une d’elles, en 1189, Richard Cœur de Lion signale l’édifice en qualité de « monastère de Saint-Julien ».

L’édifice, comme le Vieux Saint-Gilles, connait au cours de son existence de grands bouleversements. La Guerre de Cent ans l’endommage fortement et l’ensemble est reconstruit dans le courant du 15ème siècle. Le reste n’est qu’une succession de destruction-reconstruction : en 1562, les protestants dévastent le lieu de culte et le 19ème siècle n’est qu’une suite de travaux sans fin : clocher, ouvertures, nouvelle sacristie…le monument est transformé et va garder jusqu’en 1944 son allure composite affirmée un siècle plus tôt. Malheureusement, les bombes vont définitivement effacer le vieux Saint-Julien du paysage caennais, portail nord excepté, debout tel une ruine romantique que les passants ignorent.

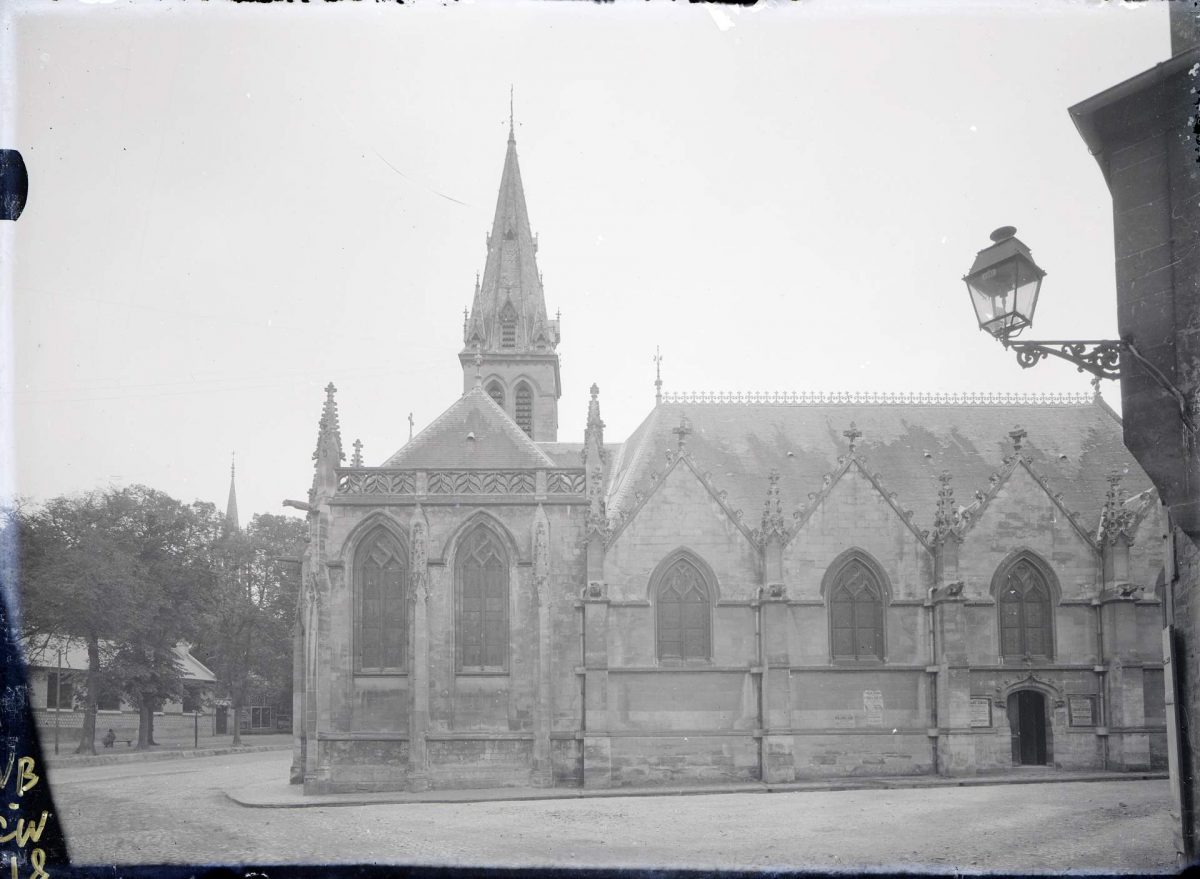

Ancienne église Saint-Julien. Crédits Collection VB, Victor Benaïm, avec l’autorisation d’Yves Bénain

Vestiges de l’ancienne église Saint-Julien. Crédits Karl Dupart – Cadomus

On décide après-guerre de bâtir une nouvelle église Saint-Julien entre la rue Malfilâtre et la place Blot. Henri Bernard (à qui l’on doit la nouvelle université) est chargé d’en dresser les plans. Engagés en 1954, les travaux s’achèvent en 1963. L’architecte opte pour une forme originale : une ellipse de béton soutenue par 40 contreforts. Cette structure monumentale permet de dégager un espace intérieur de vaste dimension éclairé par presque 1500 dalles de verres colorés. Imposant vaisseau, le nouveau Saint-Julien reste l’un des fleurons de l’architecture caennaise d’après-guerre. En 2007 il est classé monument historique perpétuant ainsi la présence de Saint-Julien dans la ville.

Nouvelle église Saint-Julien. Crédit : Karl Dupart – Cadomus

Nouvelle église Saint-Julien. Crédit : Karl Dupart – Cadomus

Les 2 « tours Puchot »

La plus illustre de ces 2 tours pose fièrement à l’angle nord-ouest du château de Caen. Levée probablement par Philippe Auguste au cours du 13ème siècle une fois le duché de Normandie entré dans le domaine royal, la tour se singularise des autres par sa silhouette : c’est une tour ronde (comme la tour Mathilde située au sud-est de l’enceinte) au milieu de tours carrées. Cette tour Puchot a longtemps commandé l’un des accès au Bourg-le-Roy[2] par la rue de Geôle, jouant de fait un élément défensif clé dans la ville par sa jonction avec les remparts qui partaient vers les actuels fossés Saint-Julien. Restaurée il y a peu elle continue de veiller sur la cité.

L’autre tour Puchot (ronde elle aussi) est de facture plus élémentaire. Dressée au 14ème siècle, cette ancienne tour d’enceinte de Bourg-l’Abbé faisait partie de l’ensemble fortifié qui a ceint pendant des siècles l’Abbaye-aux-Hommes et ses dépendances. Cette tour de petite dimension se fait aujourd’hui bien discrète le long de la rue du Carel.

Tour Puchot du château de Caen. Crédits Benoit Hinard

Tour Puchot rue du Carel. Crédits Karl Dupart – Cadomus

Les « Sainte-Paix »

Toutes ces paroisses que la ville a accueilli sont mentionnées rive droite et pour ne pas les confondre elles ont été désignées sous divers titres ! Ainsi de Notre-Dame de la Fontaine, de Saint-Marc ou de Saint-Marc de Toussaint.

Les plus anciennes mentions remontent au 11ème siècle. Il semble qu’une paroisse d’abord rattachée à Mondeville apparait à l’extrémité du faubourg de Vaucelles. Cette église connue sous le nom de Notre-Dame de la Fontaine est rattachée à la ville de Caen en 1719. Nommé aussi église Sainte-Paix, l’édifice est reconstruit avant la Révolution, devient un magasin à paille pour l’armée en période révolutionnaire puis est abattu par la suite. Il ne restait déjà plus rien de l’église avant 1944.

Une Sainte-Paix, édifiée en 1775 rue d’Auge et détruite durant la guerre mérite aussi notre attention. Un temps occupée par les religieuses du Bon-Sauveur, Notre-Dame de Sainte-Paix est maintenue après le départ des sœurs et mise à disposition des Capucins[3] vers 1859.

Notre-Dame de Sainte-Paix. Crédits collection Pigache

Concluons par la plus honorable des Sainte-Paix[4], celle que Guillaume fit élever en 1061 afin d’entretenir le souvenir d’un concile provincial de 1047 qui garantit la Trêve de Dieu. Cette trêve institua la loi du couvre-feu et l’interdiction de la violence du mercredi soir au lundi matin. Par cet acte, le futur vainqueur d’Hastings dicte déjà en sa qualité de duc son assise et son autorité sur une terre et un territoire qui entreront bientôt un peu plus dans l’histoire. L’église est dévastée en 1562 par les protestants, relevée de ses ruines au 17ème siècle mais finalement détruite en partie pendant la Révolution. On peut encore admirer son cœur roman rue du Marais.

Chapelle Sainte-Paix. Crédits Karl Dupart – Cadomus

Les « Mondrainville »

Nous devons le plus prestigieux des « Mondrainville » à un Caennais atypique : Etienne Duval de Mondrainville. Homme du 16ème siècle (1507-1578), tirant sa fortune du négoce du blé, ce représentant de l’élite caennaise a su marquer son territoire en édifiant un ensemble d’hôtels particuliers Renaissance composé de 3 bâtiments distincts : le petit hôtel de la Monnaie (ou hôtel de la Monnaie) édifié en 1531, sis cour de la Monnaie[5], l’hôtel de Mondrainville (1549) et le grand hôtel de la Monnaie (également dans la cour de la Monnaie), construit en 1561. Des 3 dépendances, une seule est arrivée jusqu’à nous : l’hôtel de Mondrainville[6]. Les 2 autres furent détruites en 1944.

Masqué à présent par la Caisse d’Epargne place Pierre Bouchard, l’hôtel de Mondrainville n’a jamais servi d’habitation (du moins pour le maitre des lieux). Pavillon de plaisance, cette construction servait surtout de lieu de distractions (banquets, réunions de lettrés…). Des imprimeries (Delos puis Domin) vont occuper les murs au 19ème siècle puis laisser place au début du siècle suivant à une salle d’exposition et des ateliers de peinture tenus par Mme Domin.

L’hôtel est durement touché en 1944 mais finalement restauré. Longtemps resté sans affectation précise, il est rénové en 2009. Deux logements occupent désormais le 1er étage, le rez-de-chaussée restant vacant.

L’autre hôtel parfois nommé « hôtel de Mondrainville » était visible au n°3 de la rue des Jacobins. Pour ne pas le confondre avec son illustre prédécesseur, on lui préféra le titre d’«hôtel de Bernières ». Ce bel immeuble du 18ème siècle empreint de classicisme à la française endure en 1791 le martelage du bel écusson ornant la partie supérieure de son portail. Ce dernier rappelait le souvenir de la famille de Bernières.

Une singularité signalait cette belle construction : de chaque côté du portail des vantaux cachés par des panneaux de chêne dissimulaient un système permettant d’actionner les lanternes de la rue.

Acheté en 1879, l’hôtel de Mondrainville de la rue des Jacobins devient un centre d’activités pour jeunes filles. Au cours du 20ème siècle le couvent de la Sainte-Famille investit les lieux. Il connaît comme l’ensemble de la rue des Jacobins la désolation en 1944.

Hôtel de Mondrainville. Crédit Benoit Hinard – Cadomus

Hôtel de Bernières parfois appelé hôtel de Mondrainville. Crédits Médiathèque du patrimoine

[1]Bien qu’un lieu de culte dédié à Saint-Julien a probablement précédé l’église.

[2]Bourg fortifié qui, d’est en ouest, allait de Saint-Pierre au Vieux Saint-Etienne.

[3]Communauté religieuse

[4]Connue aussi en tant que « Saint-Marc » ou « Saint-Marc de Toussaint »

[5]La cour de la Monnaie est de nos jours occupée en grande partie par l’actuelle place Pierre Bouchard

[6]N’hésitez pas à vous rendre au 7 de la rue Gémare pour en admirer le style