Les édifices jumeaux à Caen - 1ère partie

Deux Saint-Etienne

Les deux églises Saint-Etienne forment la « paire » la plus connue des Caennais. Car tout visiteur de Caen a vu Saint-Etienne, l’endroit où Guillaume apparaît le plus présent, au propre comme un figuré. Et tout visiteur a déjà entr’aperçu les ruines de Saint-Etienne-le-Vieux, les plus curieux ont même remarqué sa gargouille priapique. Mais bien peu la connaissent vraiment, fermée qu’elle est depuis 1944.

Eglise abbatiale Saint-Etienne – Wikimédia

Eglise abbatiale Saint-Etienne – Wikimédia

La plus ancienne des deux Saint-Etienne est déjà mentionnée dans la Charte de Guillaume lorsqu’il fonde la sienne. Alors que sa cadette attire tous les honneurs, Saint-Etienne-le-Vieux, aujourd’hui à l’état de demi-ruine ne fait que poursuivre de nos jours un destin contrarié ; les sièges militaires de 1346 et de 1417 puis une tempête en 1706 l’endommagent sévèrement. Menacée de démolition au milieu du 19ème siècle, c’est Arcisse de Caumont qui la sauve. En 1944, elle échappe miraculeusement aux bombes, mais pas aux obus allemands qui font feu sur un défilé de chars honorant la libération de l’ouest de la ville.

Fermée depuis à la visite, un temps dépôt lapidaire de l’Histoire de la ville, cette église présente pourtant quelques points dignes d’intérêts qui resteront secrets ; aucun projet de réhabilitation n’est pour le moment sérieusement envisagé.

Eglise Saint-Etienne-le-Vieux. Crédits Karl Dupart – Cadomus

Deux Saint-Sauveur

L’Eglise du Vieux-Saint-Sauveur ou Saint-Sauveur-du Marché (nom attesté en 1130) vit une nouvelle jeunesse depuis maintenant une trentaine d’années qu’elle fait l’objet de programmes de restauration après avoir été durement touchée en 1944. Aujourd’hui dédiée à des manifestations culturelles, elle surveille depuis un bon millénaire le «marché du vendredi» auquel elle a donné son nom. Précédée d’un cimetière d’enfants sur son parvis – récemment fouillé par les archéologues de l’INRAP – l’église dessert alors la paroisse Saint-Sauveur. La place du même nom est agrandie à la toute fin du 17ème siècle et le cimetière est déplacé. Quelques décennies plus tard, le portail du 15ème siècle fait place à une façade néoclassique destinée à s’intégrer dans le nouvel alignement de la place.

Eglise du Vieux-Saint-Sauveur. Crédits F. Decaëns, ville de Caen

La fin du 18ème siècle marque le terme de son histoire cultuelle ; une ordonnance royale la ferme le 12 juillet 1791, dans le cadre d’une réorganisation des paroisses caennaises.

Son titre est alors déplacé de quelques centaines de mètres, rue Froide, à l’église qui s’appelait jusque là Notre-Dame-de-Froide-rue. Débaptisée, elle devient donc l’Eglise Saint Sauveur, en sa qualité de centre de la nouvelle paroisse éponyme issue de la reconfiguration paroissiale d’où les cultes reprennent en 1802. Cette « nouvelle » église Saint-Sauveur reste encore cependant très souvent dénommée de nos jours «Notre-Dame-de-Froide-rue», titre qu’elle ne porte pourtant plus depuis deux siècles.

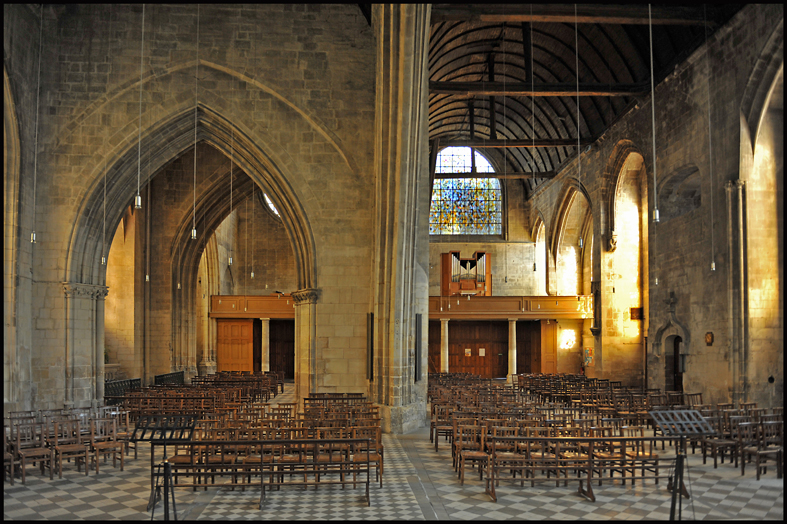

Classé monument historique en 1889, cette église est bâtie sur les vestiges de deux édifices romans antérieurs dont le plus récent date du 12ème siècle. Au 16ème siècle l’église se voit adjoindre une deuxième nef, dédiée à Saint-Eustache qui forge l’une des particularités de ce bâtiment, au même titre que le fameux « escalier qui ne mène nulle part », visible de la rue froide, qui intrigue les caennais et divise les spécialistes.

Eglise Saint-Sauveur et sa double nef. Crédits F. Decaëns, ville de Caen

Quand à l’ancienne église, logiquement dénommée le Vieux-Saint-Sauveur pour la différencier, elle devient alors halle aux grains, puis au beurre avant d’être progressivement abandonnée. Le 19ème siècle ne retient que la destruction de la flèche en 1837, devenue trop dangereuse et abattue en dépit des protestations et les travaux d’aménagement de 1886 pour recevoir le squelette de la baleine échouée à Luc-sur-Mer l’année précédente ; le bâtiment peine à retrouver sa place. Encore aujourd’hui, hormis quelques manifestations culturelles ponctuelles, le Vieux-Saint-Sauveur reste toujours sans affectation précise.

Deux Saint-Gilles

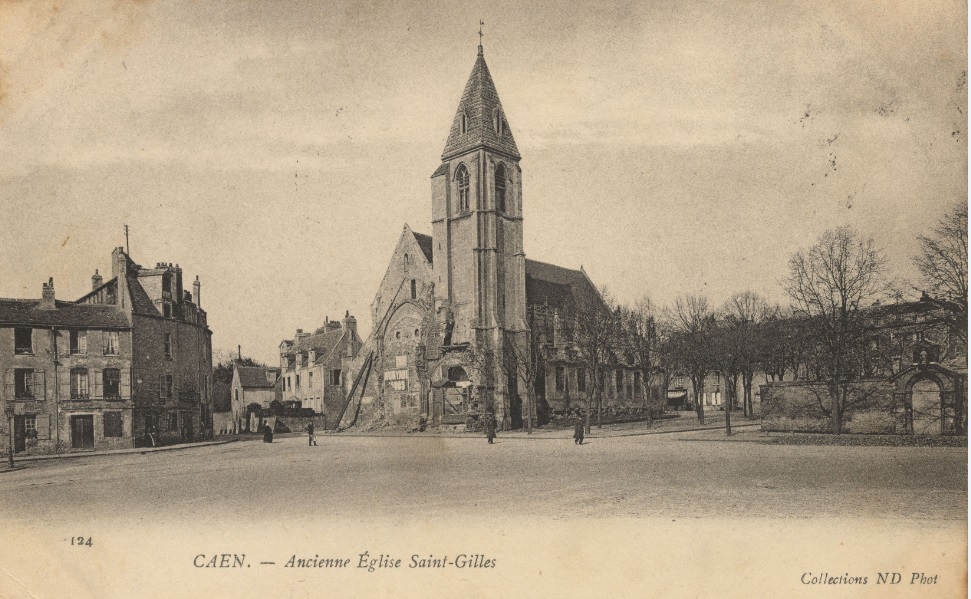

De l’église Saint-Gilles « originale » ne restent plus que quelques pans de murs qui ombragent un petit jardin public. Durement touchée en 1944, l’Eglise Saint-Gilles, ayant perdu son statut d’église paroissiale en 1864 ne fut jamais reconstruite afin de privilégier la construction de l’église Saint-Paul après-guerre.

Attestée dès le 11ème siècle, Saint-Gilles semble avoir été bâtie sur une église antérieure dont des vestiges ont été datés du 10ème siècle. Guillaume lui donne la même situation que Saint-Nicolas à l’ombre de son abbaye ; celle de l’église des pauvres de la paroisse, laquelle est intégrée au Bourg- l’Abbesse à cause de la petite taille de ladite paroisse.

Bien que classé aux monuments historiques en 1862, l’édifice voit son chœur volontairement détruit quelques mois après afin de dégager une perspective entre les deux abbayes – depuis brisée par la tour qui s’élève au dessus de la tour des Quatrans, mais que l’on devine toujours. Dans la foulée, l’église Saint-Gilles mutilée perd son titre d’église paroissiale qui est transféré à l’église de la Trinité située à quelques centaines de mètres depuis près de huit siècles.

Eglise du Vieux-Saint-Gilles. Crédits collection Pigache

Vestiges du Vieux-Saint-Gilles. Crédits F. Decaëns, ville de Caen

En effet, cette nouvelle église Saint-Gilles qui fut initialement dédiée à la Trinitié – et qui a aujourd’hui récupéré son premier titre – n’est autre que l’église de l’Abbaye-aux-Dames. Fondée par Mathilde dans les conditions que tout le monde sait, cette église qui abrite le tombeau de sa fondatrice a naturellement, à l’image de son pendant masculin Saint-Etienne, a vécu au rythme des heures glorieuses de son abbaye.

Il ne reste rien des bâtiments les plus anciens et les éléments de fortifications sont une des conséquences de la chevauchée d’Edouard III d’Angleterre de 1339. Bien qu’ayant moins souffert des pillages de 1562 que Saint-Etienne, la Trinité a quand même été « visitée » dans le cadre des guerres de religions. L’ensemble des bâtiments abbatiaux fut reconstruit tout au long du 18ème siècle. Tous les travaux prévus ne furent cependant pas tous effectués : le cloître par exemple n’a jamais été fermé.

Eglise abbatiale de la Trinité. Crédits F. Decaëns, ville de Caen

Au 19ème, alors que l’abbaye devient Hôtel-Dieu et que son état se détériore, l’église de la Trinité devient le centre de la nouvelle paroisse du quartier Saint-Gilles. Elle en récupère le nom en 1865, devenant la nouvelle église Saint-Gilles.