Cadomus, faire entrer le Caen d’avant-guerre dans le XXIe siècle

L’association Cadomus a été créée en janvier 2013 en vue de restituer numériquement la ville de Caen avant les bombardements de l’été 1944. Mais ce projet, déjà ambitieux, s’inscrit dans une démarche plus vaste dont l’objectif est de mettre en valeur la ville et son patrimoine.

L’amateur d’histoire doit souvent lutter contre un sentiment de frustration. Seule son imagination lui permet de réunir différentes informations récoltées de-ci de-là. Mais il est toujours difficile de reconstruire une image sensible et complète de la ville ancienne. L’exercice est d’autant plus ardu pour une ville comme Caen, qui a tant souffert lors de la bataille de Normandie et qui a connu une métamorphose extraordinaire dans le cadre de la reconstruction. Transformer les mots en images et les illustrations de papier glacé en scènes animées requiert une grande force d’évasion et ne permet pas de s’immerger réellement dans la ville disparue pour la comprendre et la ressentir. C’est en partant de ce constat (la nécessité de collecter et mettre en réseau les données) et de ce désir (voir renaître la ville et la confronter avec la réalité d’aujourd’hui) qu’est né le projet Cadomus.

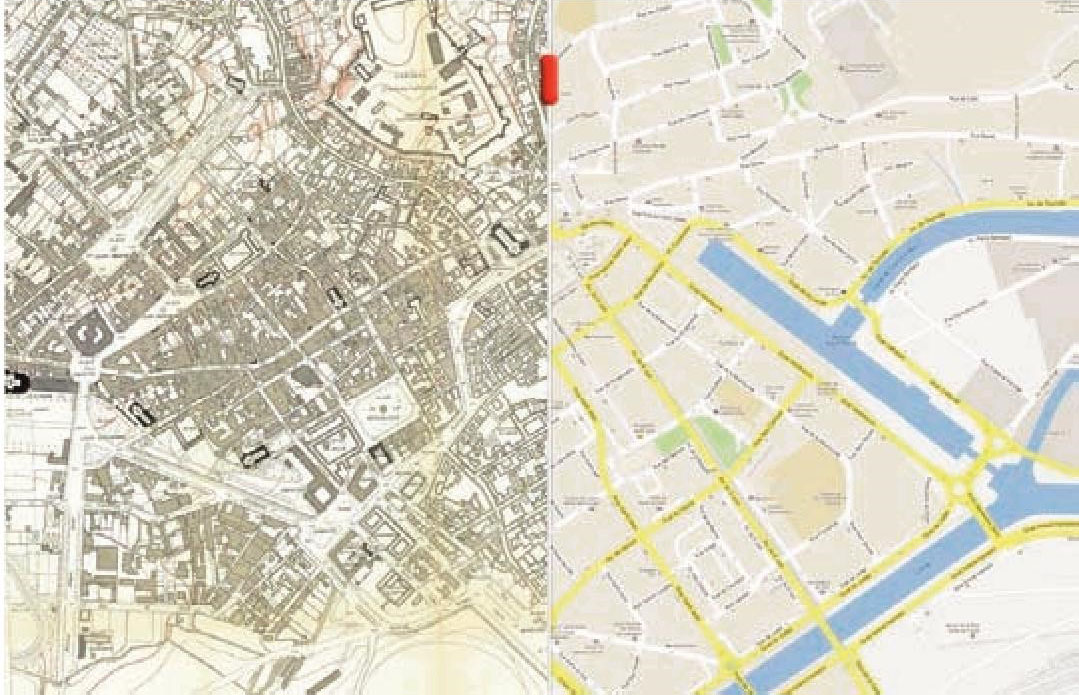

Il est toutefois un écueil que l’association se veut d’éviter. L’objectif, en effet, n’est pas de sombrer dans la nostalgie et de mythifier la ville disparue. Il s’agit en premier lieu de comprendre dans toute sa complexité cet ensemble urbain, aujourd’hui profondément altéré, où se côtoyaient les beaux hôtels particuliers de l’époque classique et les ruelles insalubres héritées du Moyen Âge. L’insertion urbaine de l’hôtel de Than, par exemple, isolé dans un ensemble d’immeubles de la reconstruction, est aujourd’hui difficilement lisible ; une analyse de son passé rend plus compréhensible ce bel exemple d’hôtel particulier de la première renaissance française. Cette reconstitution du Caen d’avant-guerre doit également faire le lien avec la ville d’aujourd’hui. Cette mise en perspective doit permettre in fine de comprendre comment s’est construite la ville et d’identifier les facteurs de son évolution (comme, par exemple, la présence des rivières aujourd’hui recouvertes). En ce sens, l’association Cadomus souhaite s’inscrire dans une démarche citoyenne. Elle vise a mettre à disposition des Caennais les outils de compréhension de leur espace urbain : mieux comprendre d’où nous partons afin d’envisager où nous allons.

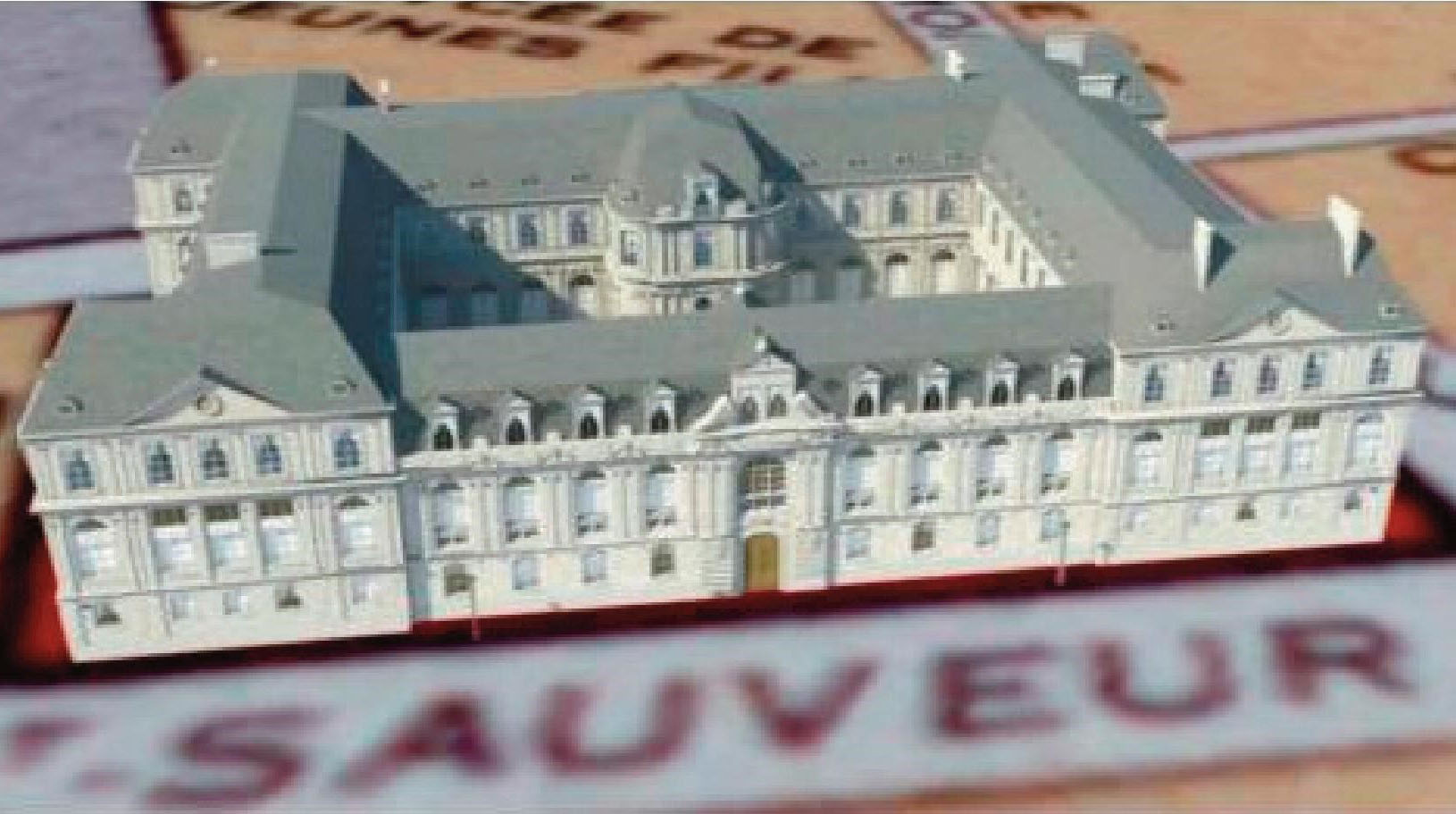

Plus globalement, le projet de Cadomus se veut un projet fédérateur. Car la littérature sur l’histoire de Caen, et notamment sur son architecture, est abondante. De nombreux comptes rendus et travaux scientifiques ou des ouvrages s’arrêtant sur des aspects plus particuliers de la ville (les cinémas ou les enseignes, par exemple) peuvent être recensés. Mais peu de synthèses accessibles sont disponibles. De même, nombreux sont les acteurs à intervenir : institutionnels (ville de Caen, direction régionale des affaires culturelles, inventaire général du patrimoine culturel en région), scientifiques (musée de Normandie, Mémorial, université de Caen, Institut national de recherches archéologiques préventives), associatifs (Agence régionale de conservation de l’image et du son, Société des antiquaires de Normandie), mais également individuels. En l’absence de musée sur la ville de Caen, il n’existe pas d’instance ou de lieu permettant d’agréger tous ces savoirs. Au XIXe siècle, Caen était la « fille aînée de l’archéologie moderne » sous l’impulsion d’Arcisse de Caumont notamment. Cadomus souhaite s’inscrire dans cette tradition, mais en utilisant les opportunités offertes par les avancées de la technologie, la ville de Caen possédant de réels atouts en la matière. La ville est, en effet, pionnière en matière de technologie numérique (telle que la communication en champ proche, dite NFC) et offre un terrain d’expérimentation à la technologie sans contact. L’action de Cadomus s’inscrit ainsi dans des initiatives amorcées ou en phase d’élaboration (reconstitution en 3D du château du XIe siècle à nos jours, projets du centre régional de documentation pédagogique, transfert de visite du circuit Guillaume sur serveur code QR). Afin de construire cette maquette virtuelle de la ville, Cadomus s’est associé avec le Centre interdisciplinaire de réalité virtuelle (CIREVE) de l’université de Caen-Basse-Normandie. Ce laboratoire a restitué virtuellement des lieux centraux détruits partiellement ou en totalité lors de la bataille de Normandie (palais des facultés de l’université de Caen, église Notre-Dame de Saint-Lô) ; cette équipe travaille également sur la reconstitution virtuelle de la ville de Rome au IVe siècle de notre ère à partir de la maquette de Paul Bigot conservée au sein de l’université.

En définitive, le projet de reconstitution du Caen d’avant-guerre n’est donc pas une fin en soi, mais un outil au service de tous (libre utilisation pour des bornes interactives, par exemple). L’objectif de l’association est double : pédagogique et scientifique. La maquette qui sera construite est un média qui doit permettre au plus grand nombre, Caennais ou non, de comprendre la ville, son passé et les liens entre cette ville en partie disparue et la ville actuelle. Pour cela, l’association vise à rassembler l’ensemble des savoirs sur le patrimoine de la ville de Caen et s’inscrit donc dans une démarche scientifique. Ce savoir n’est pas statique et ira en grandissant puisque les travaux entrepris sur la ville moderne – comme, par exemple, la place Saint-Sauveur ou dans le château – permettent de découvrir le passé encore enfoui. Dans cette optique, l’association tient à être un outil de veille et de valorisation de la recherche.

Une reconstitution par étapes

Reconstituer la ville de Caen d’avant-guerre est un travail de longue haleine qui doit être pensé dans la durée. Une question s’est posée dès le lancement du projet : quelle ville reconstituée ? La ville telle qu’elle était à la veille du débarquement des Alliés ? La ville de la Belle Époque telle qu’on la voit sur les nombreuses cartes postales à notre disposition ? Le postulat de base était d’offrir au public la possibilité de déambuler dans la ville. Mais dans un premier temps, cette balade devra être encadrée, car il est impossible de reproduire l’ensemble de la ville en une seule et unique étape. Il a donc été choisi de reconstruire la ville telle qu’elle l’était en 1936, dernière année entière de service de l’ancien tramway électrique qui a cessé de circuler le 22 janvier 1937.

Les wagons de cet ancien transport public seront ainsi restitués et seront animés en suivant le tracé de ce réseau. À l’avenir, l’outil pourra évoluer afin de permettre au promeneur virtuel d’évoluer librement dans un environnement le plus rigoureusement reconstitué. Les différents quartiers de la ville seront ainsi reproduits les uns après les autres. Les bâtiments principaux, de par leur taille, leur fonction ou leur intérêt historique et architectural, seront accompagnés d’une fiche descriptive qui offrira les informations essentielles (année de construction, évolutions des lieux, occupations successives, etc).

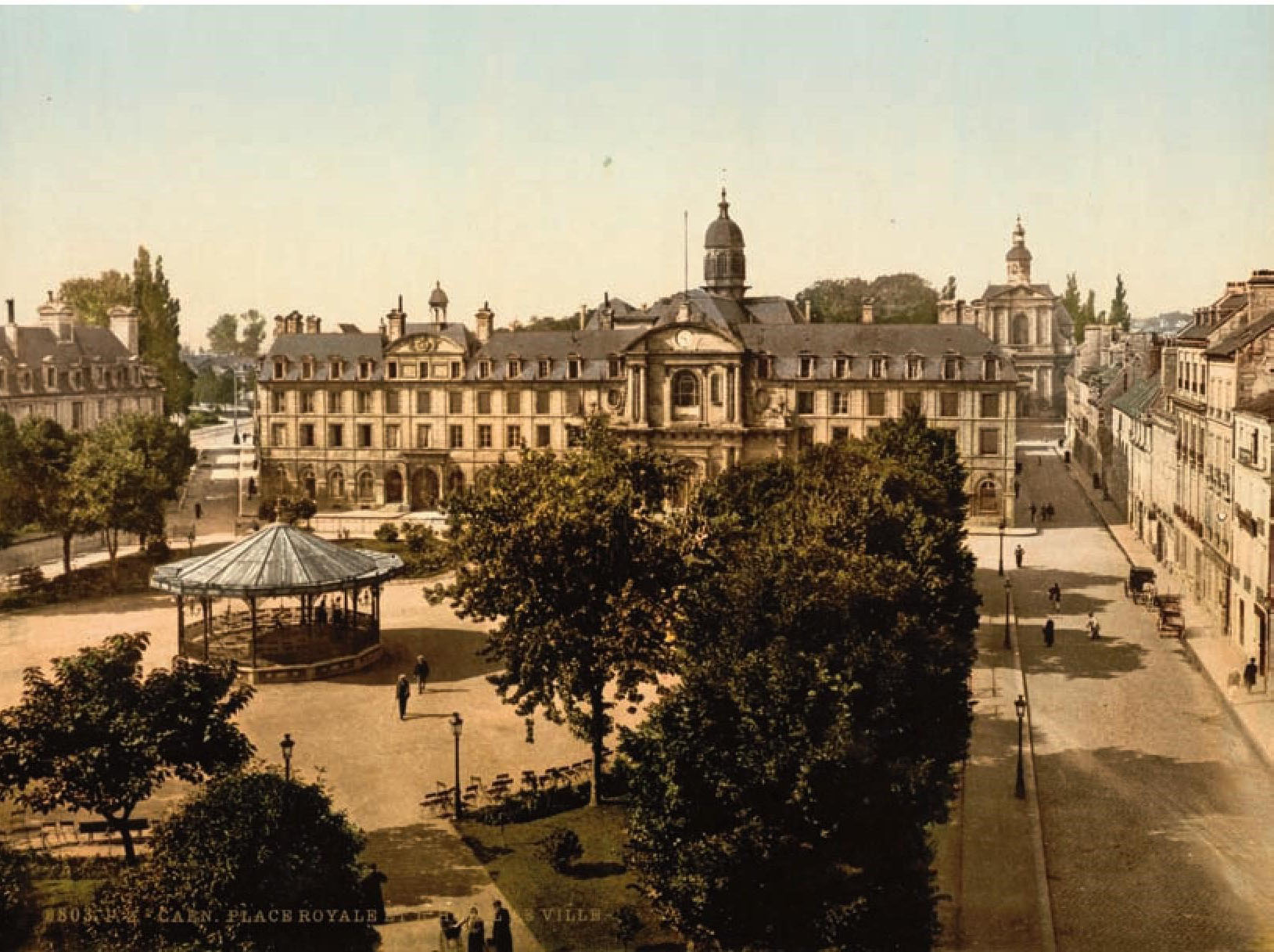

Le premier quartier à être reconstruit virtuellement sera celui de la place de la République. Cet espace public, en voie de régénération, est un exemple intéressant à plusieurs égards. Détruite en partie lors de la bataille de Caen, la place est aujourd’hui difficilement lisible. Relativement délaissée de nos jours, la place était en 1936 au cœur de la cité. Mais la disparition de l’ancien séminaire des eudistes à l’ouest de la place et du kiosque à musique en son centre ont ôté les marqueurs de centralité qui l’a caractérisée. En reconstituant l’ancien séminaire, on fait renaître l’hôtel de ville, la bibliothèque municipale et le musée des beaux-arts. Et l’on rend compréhensible cette ancienne place royale, pur produit de l’urbanisme classique. Plus prosaïquement, le quartier de la place de la République a le mérite d’être clairement délimité. Même s’il avait déjà perdu son caractère insulaire, les tracés des anciens cours d’eau sont facilement identifiables.

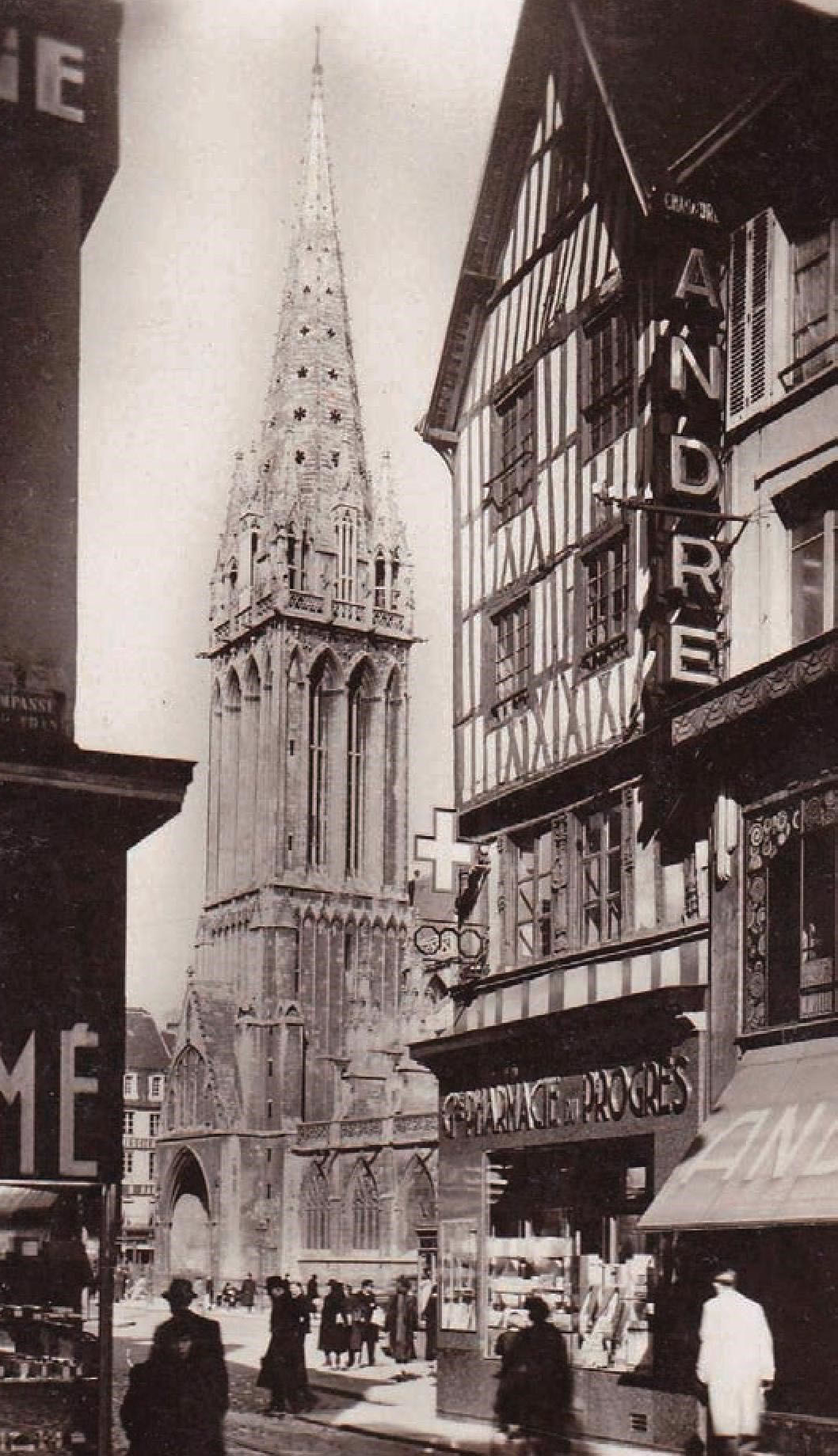

La rue Saint-Jean sera reconstituée dans un second temps. De la riche rue commerçante sillonnée par le tramway, il ne reste plus rien, à part l’église Saint-Jean isolée au cœur de ce quartier presque intégralement reconstruit dans les années 1950–1960. C’était pourtant un des axes les plus actifs de la cité. On y trouvait ainsi l’un des grands magasins de la ville, dont le clocheton caractéristique offrait un repère aisément identifiable. D’un point de vue architectural, le badaud pouvait également admirer les nombreux monuments historiques, malheureusement disparus : comme, par exemple, au n°94, ce bel et rare exemple de demeure caennaise du XVe siècle à pans de bois et sur doubles encorbellements qui avait échappé aux alignements des XVIIIe et XIXe siècles ou au n°73, cette élégante maison avec sa grande lucarne datée de 1593 et son toit en bâtière sous lequel Romme et Prieur furent détenus avant d’être conduits au château en 1793.

Quand l’ensemble du projet sera terminé, il sera ainsi possible d’admirer à nouveau le « vaste musée qui fournit à l’observateur les sujets d’études les plus intéressants et les plus variés » qu’admirait Eugène de Robillard de Beaurepaire. Les grands paysages urbains de la capitale bas-normande seront ainsi restitués et replacés dans leur contexte historique (place de la République, place du Théâtre, ensembles de la rue Saint-Jean et de la rue de Geôle, rues contiguës de l’actuel quartier du Vaugueux, quais de l’Orne, rue et place Saint-Pierre, environnement de la tour Leroy). De nombreux bâtiments aujourd’hui disparus réapparaîtront ; des plus connus (églises du Vieux Saint-Gilles et Saint-Julien, hôtel de la Monnaie, théâtre, marché couvert et poissonnerie, gare routière), mais également certains oubliés (église des Carmes, chapelle de la Visitation, ancien hôtel de l’intendance, caserne Hamelin, etc).

Des sources multiples

Afin de reconstituer le Caen d’avant-guerre, l’association collecte le maximum de données iconographiques. Les cartes postales, tout d’abord, représentent une source primordiale. L’association dispose à cet égard d’un fonds important qui sera enrichi à l’avenir. Elle cherche également à construire des partenariats avec d’autres acteurs, institutionnels ou non, qui disposent de documents susceptibles de compléter les informations dont dispose l’association. Les particuliers notamment qui disposent de collections héritées de leur famille, par exemple, pourront ainsi participer au projet. Grâce à l’ensemble de ces données, l’équipe du CIREVE pourra restituer les élévations en prenant comme base le parcellaire ancien.

Il ne sera toutefois pas possible de reconstituer l’ensemble des façades du Caen ancien. Seules les façades sur rue pourront être restituées, car il existe très peu de documents permettant de reconstruire les très nombreuses cours du centre-ville ancien. De même, les bâtiments sur rue ne pourront pas tous être reproduits numériquement dans le détail. Le travail serait beaucoup trop lourd, voire impossible, car les sources manqueront pour de nombreux édifices. Les bâtiments les plus marquants, de par leur intérêt architectural et historique, seront rétablis fidèlement. Pour les autres, les élévations seront construites de manière générique afin de permettre au visiteur d’appréhender les volumes de la ville disparue.

Parallèlement, l’association constituera une base de données historiques afin de réaliser des fiches descriptives des principaux bâtiments. Pour cela, l’association a entrepris un travail de synthèse des études effectuées par le passé. En partant des sources historiques des auteurs anciens (Pierre-Daniel Huet ou Guillaume-Stanislas Trébutien, pour citer les plus connus), des travaux des chercheurs d’hier et d’aujourd’hui ou de la presse écrite des XIXe et XXe siècles, il sera possible de présenter la ville et son évolution. L’équipe de Cadomus doit ainsi mener de véritables investigations rendues difficiles par l’éclatement des sources et leur caractère parfois contradictoire. Il en va ainsi, par exemple, du bel hôtel particulier autrefois situé au 27 rue des Chanoines et dont la façade était ornée d’un bel oriel du XVe siècle ; son histoire et son nom même ont pu être retrouvés grâce à un minutieux travail de recoupement des sources.

Ce travail permet également de corriger certaines inexactitudes commises dans des documents officiels ou des recueils de données existants ; ainsi certains éléments du bâti ont été mal situés lors de la reconstitution du parcellaire ancien par le service du cadastre pour le ministère de la reconstruction en 1946. De même, certaines erreurs (faute de frappe, inversion de monument, etc.) ont été repérées sur la base Mérimée du ministère de la Culture.

Afin de mener à bien ce projet de base de données, l’association doit tisser un réseau dense entre les différents acteurs (universitaires, chercheurs, archéologues). Elle se veut le plus ouvert possible et entend collecter également les témoignages des plus anciens. Car le patrimoine s’appuie avant tout sur une transmission du savoir entre les générations. Le projet de reconstitution virtuelle de la ville de Caen des années 1930 demandera plusieurs années. Mais cette reconstitution n’est pas l’objectif final. Fédérer les énergies, récolter les sources, transmettre au plus grand nombre les résultats de ces recherches (tout en gardant une rigueur scientifique), tel est le véritable dessein de Cadomus. Tout en travaillant sur le projet de reconstitution, l’association continuera le travail pédagogique qu’elle a entrepris sur son site, lors des rencontres avec le public (salon du livre, fête du port à la rentrée) ou sur les réseaux sociaux. Le projet de reconstitution virtuelle de la ville de Caen des années 1930 demandera plusieurs années. Mais cette reconstitution n’est pas l’objectif final. Fédérer les énergies, récolter les sources, transmettre au plus grand nombre les résultats de ces recherches tout en gardant une rigueur scientifique, tel est le véritable dessein de Cadomus. L’association continuera le travail pédagogique qu’elle a entrepris sur son site, lors des rencontres avec le public (salon du livre, fête du port à la rentrée) ou sur les réseaux sociaux. Le projet évoluera en fonction des acteurs et des besoins exprimés. Car une ville ne se construit pas ex nihilo sur la planche à dessin d’un cabinet d’experts. Elle évolue à la faveur des interactions entre ses habitants et son environnement. Étudier le patrimoine d’une ville, c’est comprendre que rien n’est inné et que la ville est le résultat d’une somme d’actions, heureuses ou malheureuses, mais que l’on ne peut sortir de leurs contextes.

Comparaison entre le parcellaire d’avant-guerre et le plan actuel afin d’appréhender les transformations du tissu urbain.

Le palais des facultés de Caen, construit au début du XVIIIe siècle et agrandi fin XIXe et début XXe, reconstitué par l’équipe du CIREVE.

Photochrome de la place de la République, avec l’ancien séminaire des Eudistes, détruits en 1944.

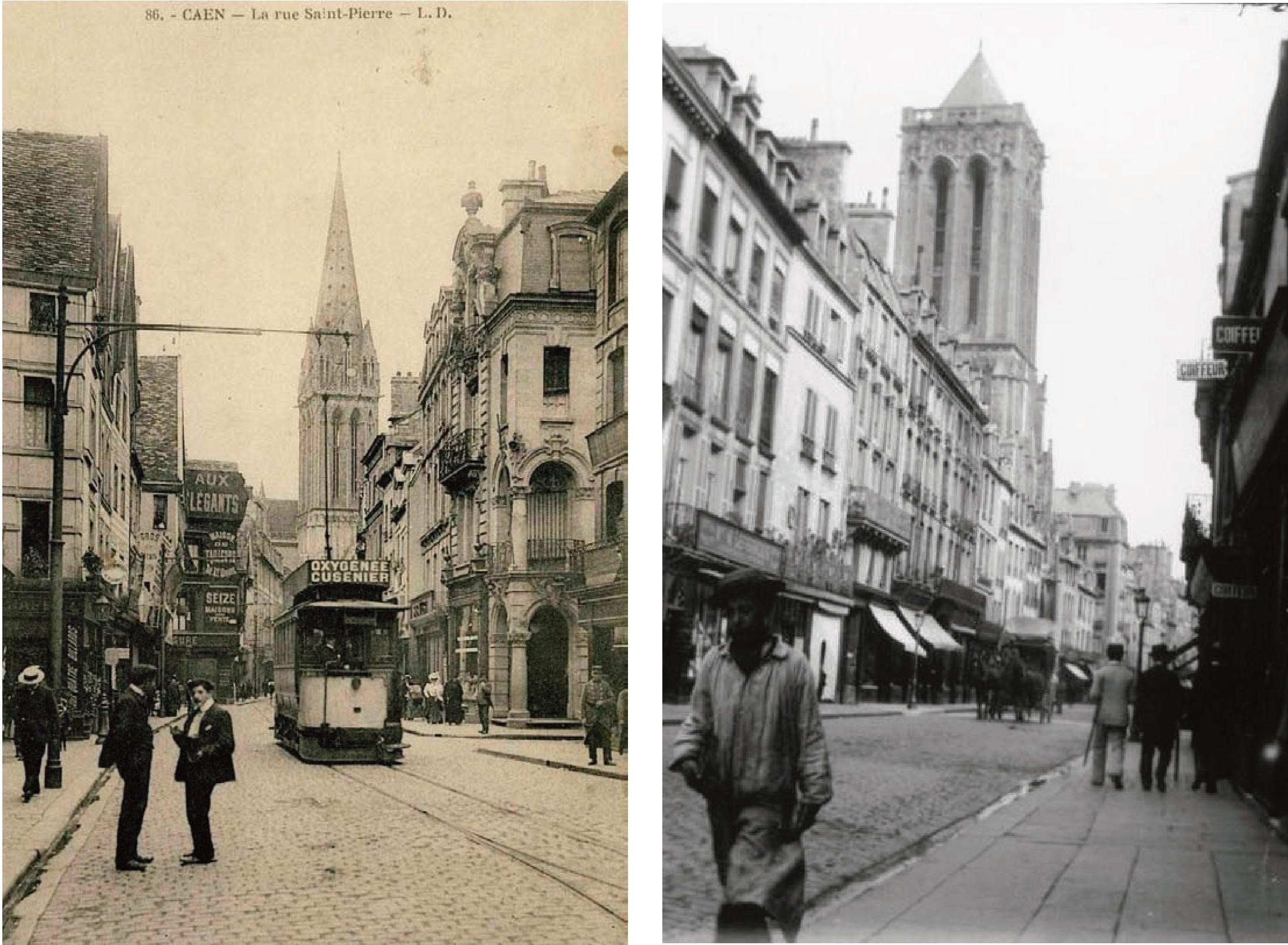

(Photo de gauche) Une voiture du réseau de tramways électriques de Caen remontant la rue Saint-Pierre

(Photo de droite) Ancienne rue Exmoisine, la rue Saint-Jean était avant 1944 riche de nombreux monuments.

La place de la République était l’un des lieux les plus vivants de la ville.

|

|

|

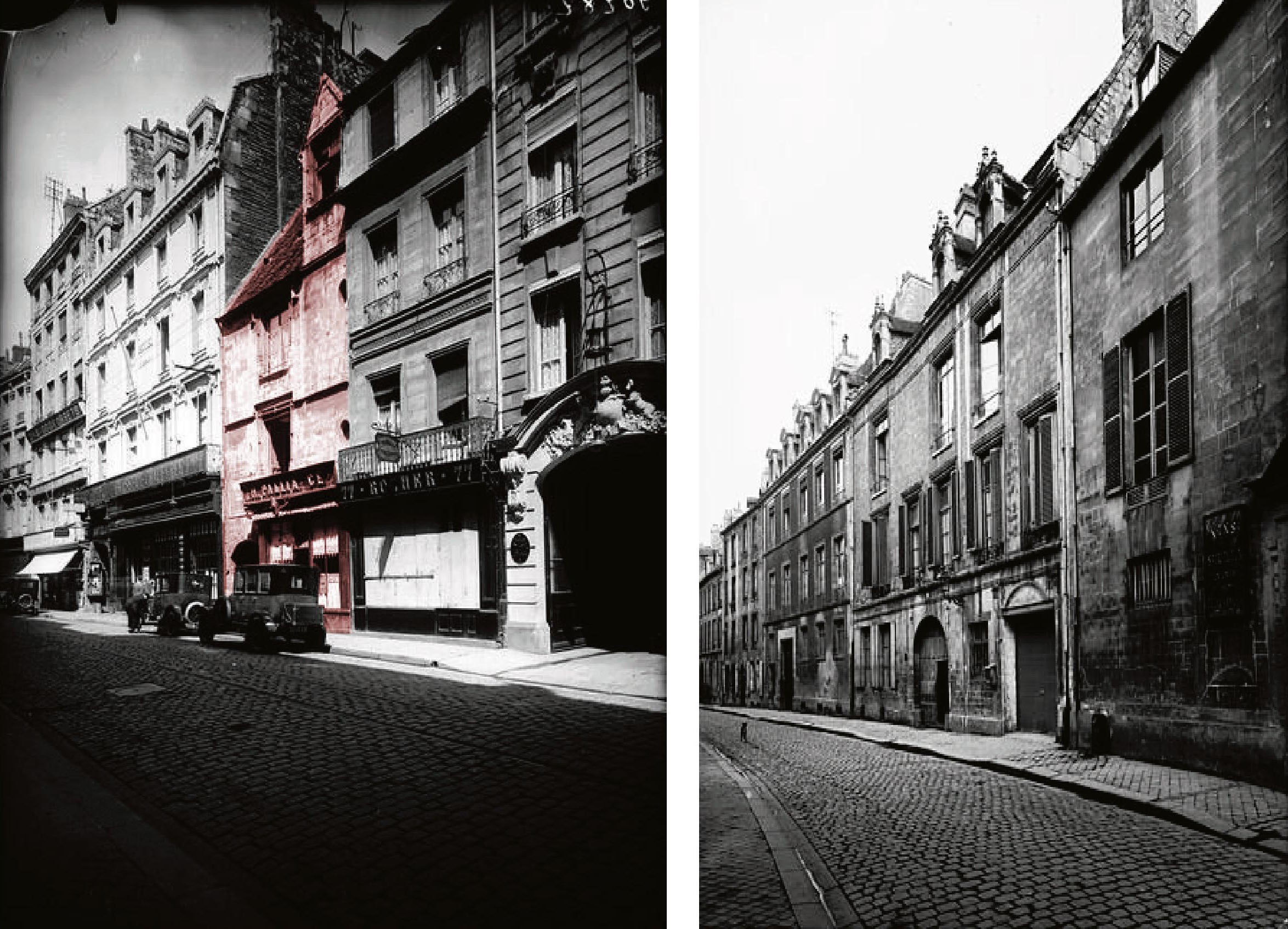

(Photo de droite) Le n°27 rue des Chanoines, dit hôtel de Matignon ou Recette générale.

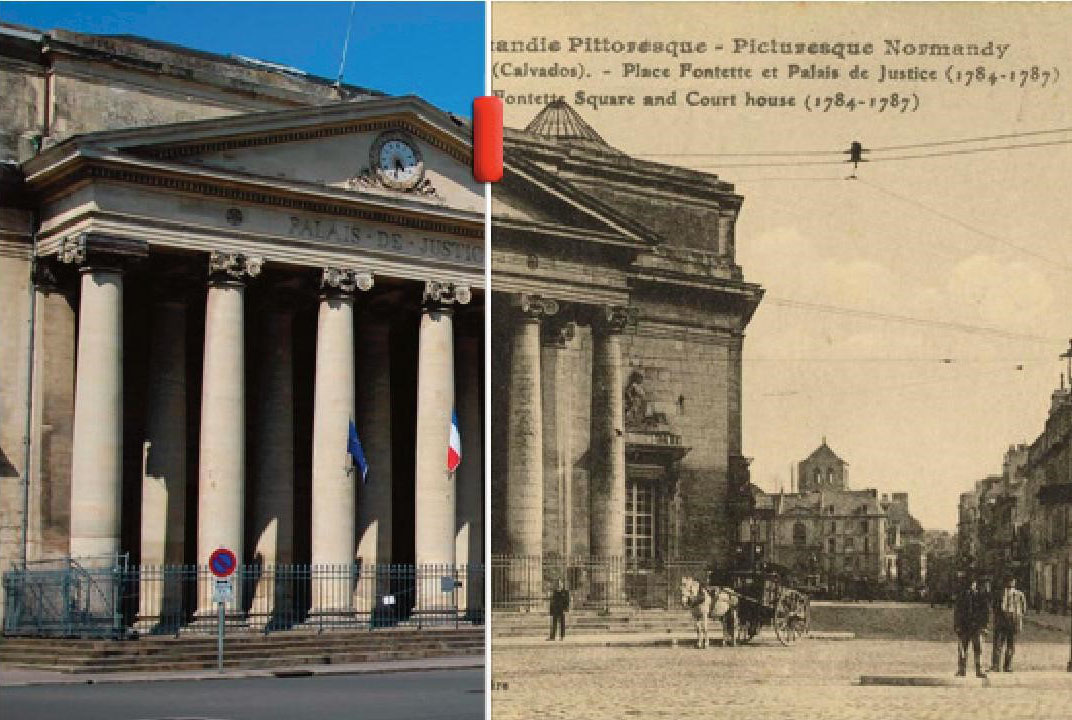

Place Fontette avant/après.

(Photo de gauche) L’hôtel d’Espagne, maison Renaissance sur la rue Saint-Jean

(Photo de droite) Hôtel de Saint-Wandrille, rue de Geôle.

Le parcellaire du quartier Saint-Jean. Le tissu urbain est plus dense et moins ordonné.