L'histoire de la place de la République - Première partie

Ancien séminaire des Eudistes.

Crédits : musée de Normandie, fonds Robert Delassalle

Des Petits-Prés à la place Royale

Pour bien comprendre la particularité de la place de la République et du quartier qui l’entoure, il faut revenir sur l’organisation de l’espace urbain caennais. La ville s’est développée autour de deux ensembles fortifiés. Au nord, entre le pied des coteaux de Bagatelle et le Grand Odon, Bourg-le-Roi, qui correspond peu ou prou au centre-ville ancien actuel. Plus au sud l’île Saint-Jean, délimitée par l’Orne au sud, le canal Robert à l’Ouest (cours Général-de-Gaulle) et la Petite Orne au nord et à l’est (boulevard Maréchal-Leclerc, des Alliés et bassin Saint-Pierre). Si le premier ensemble était globalement orienté est-ouest, l’actuelle rue Saint-Pierre en étant l’épine dorsale, l’île Saint-Jean s’organisait autour de la rue Saint-Jean, selon un axe nord-sud. Un seul point de passage permettait de relier directement les deux ensembles : le pont Saint-Pierre. Cet ensemble fortifié, également appelé Châtelet, se trouvait approximativement au débouché de la rue Saint-Jean sur la place Saint-Pierre. Du fait de cette organisation urbaine un peu particulière, un ensemble laissé vierge d’habitations, appelé les Petits-Prés, vient s’enfoncer profondément dans la ville. Les ennemis n’hésitent pas à mettre à profit cette faiblesse dans les défenses. C’est en attaquant dans ce secteur que les Anglais pénètrent dans la ville en 1417 après avoir pris le châtelet du pont Saint-Pierre.

Si le territoire n’est pas construit, il n’est toutefois pas inoccupé. Il entretient des rapports étroits avec l’espace urbain qui l’entoure et plus particulièrement avec la paroisse Notre-Dame (autour de l’église Saint-Sauveur). Par manque de place à l’intérieur de la ville, le cimetière de Notre-Dame est établi le long de l’Odon (vers l’agence du Crédit Lyonnais). Du fait de sa proximité avec la boucherie (située à l’angle des actuelles rues de Strasbourg et Saint-Pierre), on y fait paître les bêtes avant leur abattage et même sécher son linge. Mais c’est également un lieu de plaisir. Charles de Bourgueville, plus connu sous le nom de sieur de Bras, décrit ainsi au 16ème siècle les Petits-Prés où « les habitans et ieunesses se pourmenent, prennent plaisir à la saison du Printemps et de l’Esté, mesmes les escoliers de l’Uniuersité, les vns à sauter, luiter, courir, iouer aux barres, nager en la riuiere qui les enclost, tirer de l’arc, et prendre honnestes recreations ».

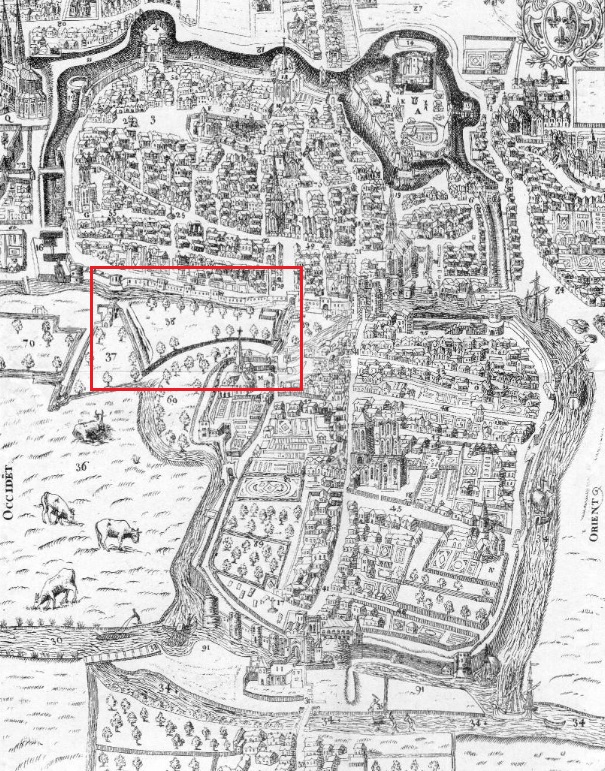

Les Petits-Prés, François Belleforest, Vray Pourtraict de la ville de Caen, 1575

La prairie est divisée en deux parties par la chaussée Saint-Jacques. Le terme « chaussée » désigne un chemin rehaussé, les terrains étant marécageux. Elle reliait la vieille ville, par la porte de la Boucherie (des Près ou Notre-Dame), à l’île Saint-Jean, par la porte des Jacobins. Elle franchissait deux cours d’eau : devant la porte de la Boucherie, l’Odon ; devant la porte des Jacobins, la Noë, bras de l’Orne plus large que la précédente rivière. L’évocation de Saint-Jacques s’explique par la présence du couvent des Jacobins, bâti au 13ème siècle à l’ouest de l’actuelle rue des Jacobins.

L’urbanisation des Petits-Prés

À la fin du 16ème siècle et surtout au 18ème siècle, la ville évolue profondément. Afin de renforcer ses défenses, un rempart (encore en partie visible dans les jardins de la préfecture) est construit à partir de 1590 entre deux nouveaux bastions appuyés sur les anciennes murailles : le bastion des Jésuites, dont un pan de mur est encore visible dans la cour d’EDF, promenade du Fort, et le bastion de la Foire dont on a retrouvé les vestiges lors des travaux de construction sur le site de la caserne Martin. Une porte, dite Porte-Neuve ou Porte des Prés, est érigée à l’emplacement de l’actuelle place Gambetta (voir l’article sur la place Gambetta). La construction de cette muraille permet d’ouvrir à l’urbanisation un vaste territoire afin de pallier la saturation de la vieille ville qui peine à absorber l’expansion démographique de Caen. À l’est de la chaussée Saint-Jacques, les prés des chapelains de l’église Saint-Pierre sont lotis pour former les actuelles rue du Moulin, de la Fontaine, Pierre-Aimé-Lair. En 1624, une rue est tracée sur « une portion de terrain de douze perches de terre du nombre du jouxte le pont et la rue venant de Saint-Étienne [rue Saint-Laurent] d’une part, et le surplus de ladite portion vers le cimetière de Froide-Rue et d’autre bout butte, d’un bout sur la rue qui sera faite tendant de la chaussée sur le rempart [rue de Strasbourg] ».

En 1635-1637, la ville décide de créer une grande place au centre du nouveau quartier. Cette décision s’inscrit dans une opération d’urbanisme caractéristique de l’époque classique. Après la création de la place Dauphine et surtout de la place des Vosges à Paris, les villes de province créent les unes après les autres des places royales.

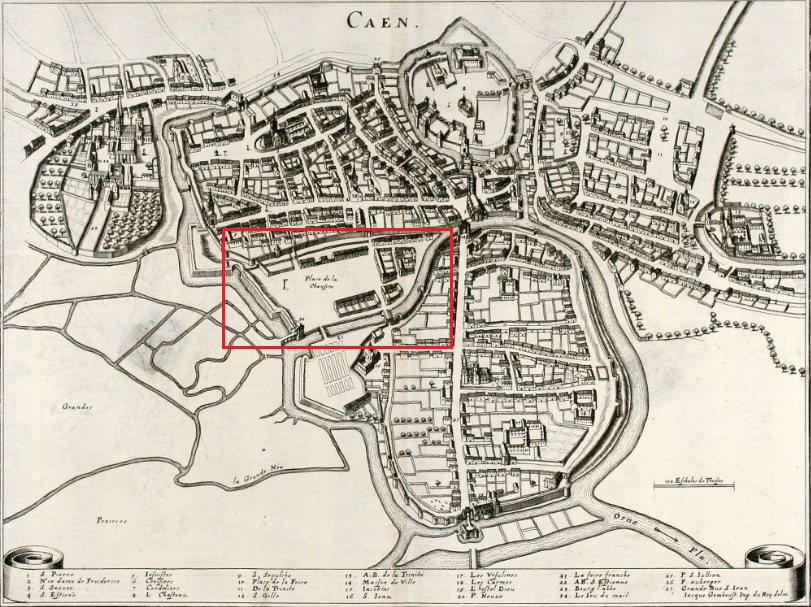

Place de la Chaussée, Jacques Gomboust, Plan de Caen, 1657

Plus ou moins vastes, elles alignent sur un plan régulier des hôtels particuliers répondant à un cahier des charges précis. La ville de Caen ne déroge pas à cette tendance. La place, pratiquement carrée, est accessible par quatre voies établies à chaque angle (actuelles rues de Strasbourg, du Pont-Saint-Jacques, Jean-Eudes et Auber) ; seule une cinquième voie, reliant la place au quai sur la Noë (actuelle rue Pierre-Aimé Lair), vient déséquilibrer cette disposition harmonieuse. La place, nommée place Royale dès 1679, est agrémentée en son centre d’une statue de Louis XIV en empereur romain, inaugurée le 5 septembre 1685 lors d’une grande fête solennelle. C’est l’une des premières villes du royaume (hors Paris) à marquer ainsi l’espace urbain avec une œuvre d’art à l’effigie du roi.

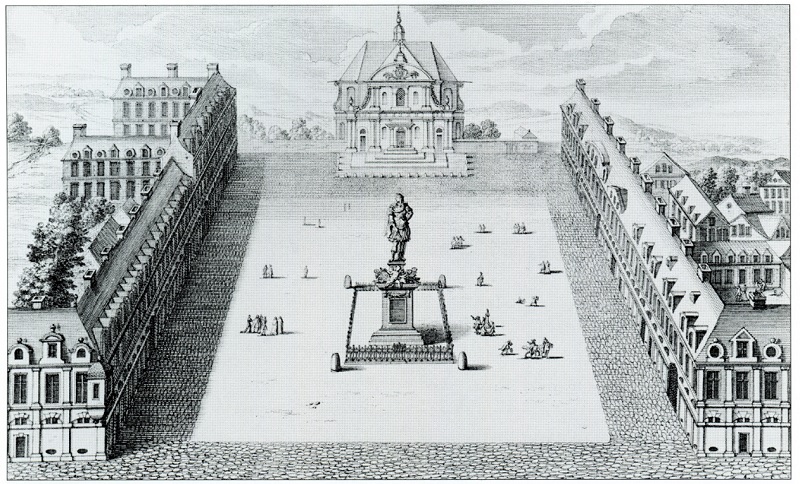

Jean Dolivar, vue de la place Royale vers 1684-1691.

Crédits : Bibliothèque nationale de France

Les immeubles s’élèvent peu à peu au nord, à l’est (le long de l’ancienne chaussée Saint-Jacques) et au sud. Selon le cahier des charges, chaque immeuble doit compter trois étages au-dessus du rez-de-chaussée et doit être surmonté d’un grand toit ; toutes les quatre fenêtres, la toiture doit être percée de deux lucarnes jumelées sous un fronton. Les propriétaires respectent l’alignement.

Alignement d’immeubles place de la République.

Crédits : ville de Caen, François Decaëns

Toutefois, à l’angle sud-ouest de la place, Gaspard Daumesnil, riche fabriquant et marchand de serge (étoffe ordinairement faite de laine), se fait construire un vaste hôtel particulier à la fin des années 1650 qui frappe les esprits par ses dimensions. Les édiles intenteront un procès, mais l’hôtel demeure.

Hôtel Daumesnil.

Crédits : ville de Caen, François Decaëns

À l’ouest, un vaste terrain reste non construit. Décision est prise en 1658 d’y transférer le séminaire de Jean Eudes, à l’étroit dans sa vieille mission (maison à l’angle de la rue Saint-Laurent et Jean-Eudes).

Vieille Mission.

Crédits : Cadomus – Karl Dupart

De 1667 à 1687, une église, consacrée aux Très Saints Cœurs de Jésus et Marie, y est érigée. De chaque côté sont bâtis entre 1691 et 1703 deux ailes pour accueillir le grand et petit séminaire. La place est alors définitivement close.

Ancien hôtel de ville.

Crédits : musée de Normandie, fonds Robert Delassalle

Lire la suite : histoire de la place de la République – Deuxième partie