Le patrimoine dans la Reconstruction

Crédits fonds Delassalle, archives municipales de Caen

Bien que durement éprouvée par les bombardements de la bataille de Normandie, la ville de Caen a su, tel le phénix qui trône devant l’université, renaître de ses cendres. Certains pans de la ville sont restés presque inchangés, alors que d’autres ont presque totalement été anéantis. Mais même dans les quartiers symboliques de la reconstruction, Saint-Jean principalement, ou autour de l’église Saint-Pierre, les architectes de la reconstruction ont préservé les traces du passé et les ont incorporées dans la ville moderne. Certains exemples sont bien connus, d’autres moins. Quelques bâtiments ont également été sacrifiés lors de la Reconstruction et sur les édifices rescapés, nous pouvons jouer au jeu des sept différences en les comparant avec ceux qui existaient avant-guerre.

Du passé faisons table rase

Le quartier Saint-Jean est souvent présenté comme un quartier à 100 % détruit. Si les bombes ont fait ici plus de dégâts que dans l’ouest du quartier Saint-Pierre, par exemple, il est toutefois maladroit d’affirmer que l’ensemble du quartier a été totalement anéanti. L’image romantique de l’église Saint-Jean s’élevant fièrement au milieu d’un champ de désolation n’est qu’en partie vraie. Une fois le déblaiement achevé, il restait çà et là quelques immeubles encore debout. Certains à l’état de carcasse, d’autres en meilleur état.

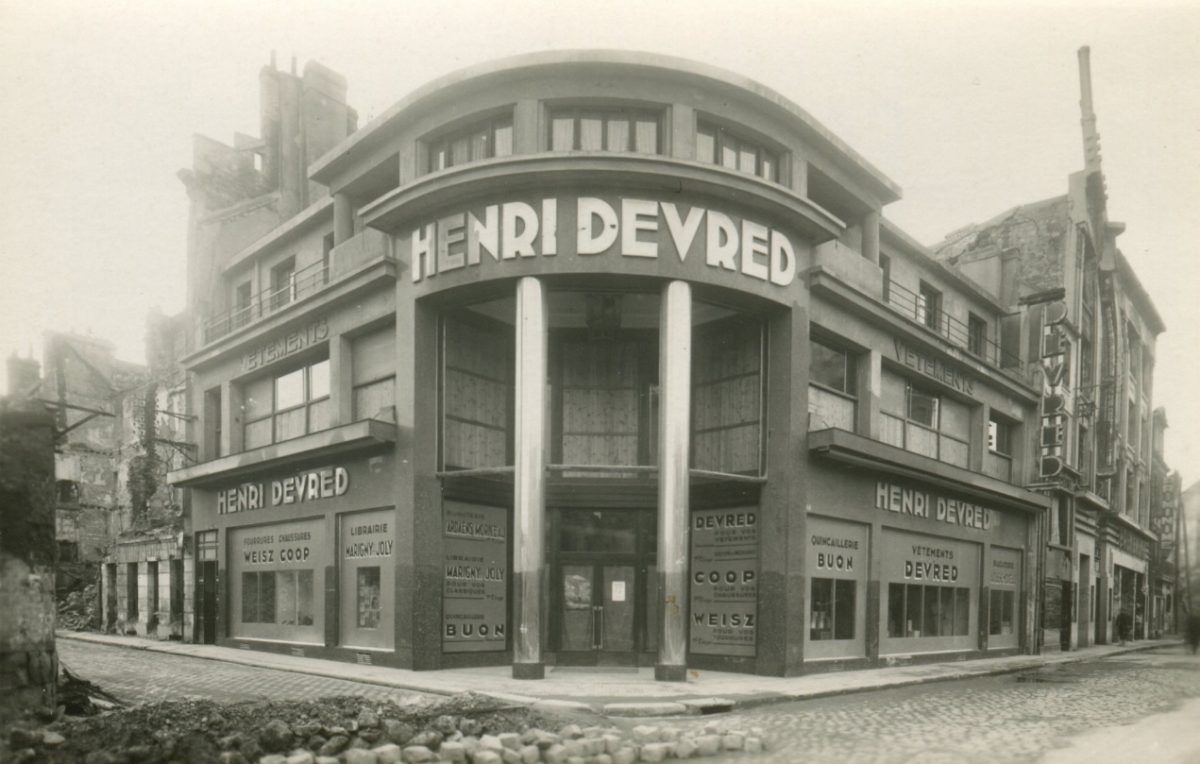

Quand Marc Brillaud de Laujardière conçoit son plan de reconstruction de la ville, le quartier Saint-Jean est désigné comme la ville nouvelle, dessinée au cordeau selon des principes modernes. Du passé, il ne sera gardé que peu de traces. L’église Saint-Jean, bien sûr, le Monument aux morts de la place Foch dont la colonne criblée d’impacts de balles rappelle les événements de l’été 1944, mais également trois hôtels particuliers ainsi que le magasin pour vêtements pour homme Devred, installé depuis 1934 à l’angle des rues Saint-Jean et de Bernières. Sa structure de béton l’a protégé des bombes et son emplacement, comme son esthétique, ne gênait pas les plans de la Reconstruction.

Magasin Devred après-guerre. Crédits collection Pigache

Certains édifices n’ont pas eu cette chance et n’ont guère laissé de traces importantes dans les souvenirs. La chapelle des Oblates par exemple (19ème siècle) qui a eu le malheur de se situer sur le tracé de l’avenue du Six-Juin.

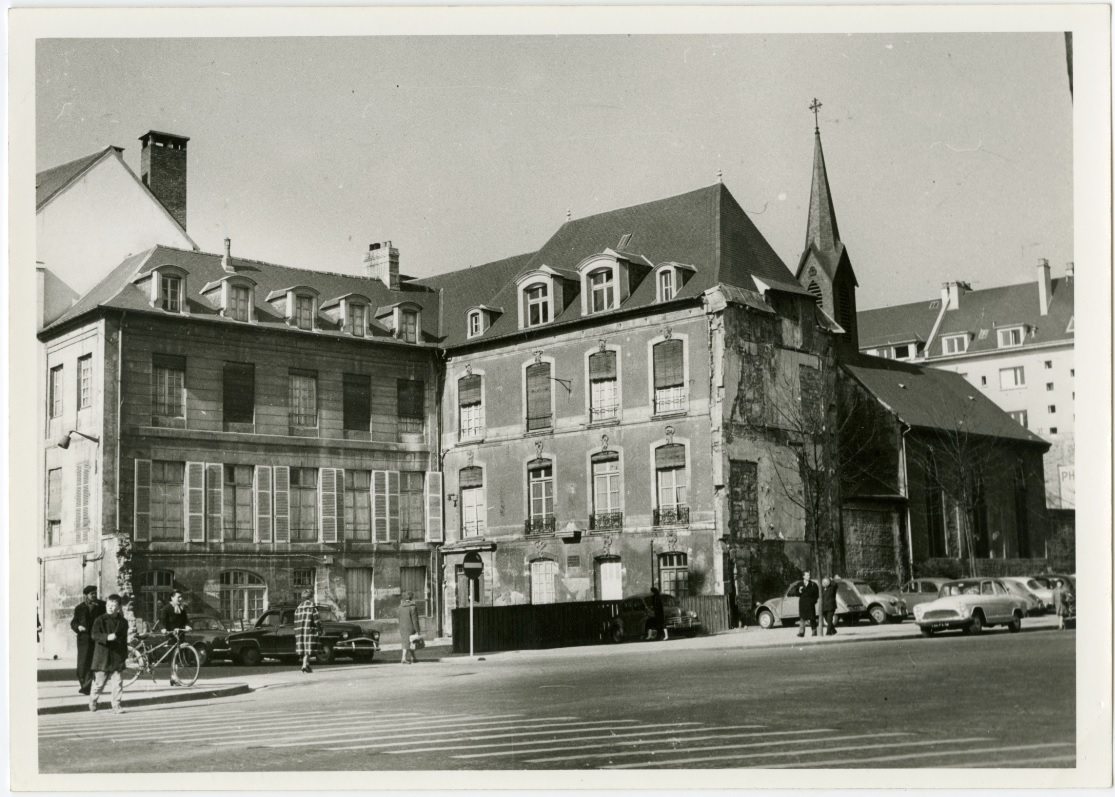

Les Oblates après-guerre. Crédits archives du Calvados, série 54fi_232

Un autre monument, en revanche, a été entièrement rasé et seul aujourd’hui le nom d’une rue rappelle son souvenir. Du couvent des Carmes, il n’existe déjà plus avant-guerre que l’église située à proximité du quai Vendeuvre. Fondé au 13ème siècle, ce couvent a, comme bien d’autres, été fermé à la Révolution. Utilisés un temps comme dépôt de bois, puis comme gendarmerie, les bâtiments conventuels reconstruits au 17ème siècle sont démolis dans les années 1860. L’église, amputée de son clocher, avait cependant été conservée. Construite entre la fin du 13ème siècle et le 15èmesiècle, cette chapelle à double nef était utilisée comme grenier à sel. En 1944, elle est la proie des flammes mais les murs s’élèvent encore et auraient pu faire l’objet d’une restauration, comme ce fut le cas à l’hôtel d’Escoville, à l’hôtel de Mondrainville et à l’hôtel de Than. En 1950, ce monument historique est déclassé pour être finalement rasé quelques années après. Ce beau témoignage de l’art gothique disparaît ainsi à jamais. Trop massif, il était difficile de l’incorporer au plan en damier du nouveau quartier. La non conservation de l’église des Carmes est une illustration parfaite des décisions qui ont cours dans les années 50. Ces décisions puisent leurs racines dans les conflits qui ont opposé propriétaires, ville de Caen, et Monuments Historiques avant 1944 quant à la conservation de certains éléments d’architecture. Ainsi, « le plus jamais ça » devient la règle qui s’impose avec force. Ne seront conservés que les monuments qui n’entravent pas le nouvel urbanisme de la ville de demain.

Ancienne église des Carmes après-guerre. Crédits fonds Delassalle, archives municipales de Caen

Des monuments sont en revanche restaurés. À l’ouest, l’hôtel de Fontenay, siège caennais de la Banque de France depuis 1857, est reconstruit à l’identique par Pierre Auvray. Rue de Bernières, l’hôtel de Mons (18ème siècle), peu atteint en 1944 et n’entravant pas les nouveaux desseins urbanistiques est conservé.

Actuelle Banque de France. Crédits Karl Dupart Cadomus

Hôtel de Mons. Crédits François Decaëns – ville de Caen

Plus intéressant et plus méconnu est le sort de l’hôtel de Blangy. Situé rue de l’Engannerie, il est peu connu des Caennais. Il est d’ailleurs regrettable qu’il ne soit plus ouvert lors des journées du patrimoine comme c’était le cas auparavant. Construits au 18ème siècle, ses salons aux boiseries « chinoises » offrent le dernier témoignage des intérieurs des hôtels particuliers qui parsemaient avant-guerre le quartier. Si les espaces intérieurs ont été préservés, il en est tout autre des espaces extérieurs. Le corps de logis principal a été amputé de ses deux ailes. L’une donnait sur la rue de l’Engannerie, (détruite lors de la reconstruction), l’autre, en fond de parcelle, a été détruite dans les années 1970 et remplacé par un pastiche. L’hôtel est désormais invisible depuis la rue et il est difficile de comprendre son histoire. Le bâtiment semble posé au milieu de sa cour sans aucun lien avec son environnement urbain.

Hôtel de Blangy. Crédits Karl Dupart – Cadomus

Le jeu des sept erreurs

Au final, de nombreux bâtiments historiques ont fait l’objet d’un même traitement. La maison des Quatrans, qui a perdu lors des travaux de consolidation sa tourelle arrière, se retrouve isolée le long de la rue de Geôle.

Tous les autres hôtels particuliers qui avaient résisté tant bien que mal à la guerre ont en effet été rasés afin d’améliorer la circulation et de dégager la vue sur le château. Il en va également ainsi des hôtels de Than, d’Escoville et de Mondrainville. Ces trois hôtels particuliers Renaissance qui n’ont pas été totalement détruits par la guerre et qui ont été restaurés lors de la Reconstruction sont concernés. De ces trois monuments construits au 16ème siècle, il ne reste plus à la fin du conflit que des coquilles vides aux murs calcinés. Aucun des décors historiques n’a été conservé. Il est toutefois décidé de les restaurer. In extremis, dans le cas de l’hôtel de Mondrainville qui faillit être détruit sous prétexte qu’on ne le verrait pas derrière le nouveau siège de la Caisse d’Epargne. Mais la restauration reste souvent incomplète et le contexte urbain autour des trois hôtels rendent leur lecture difficile. Ainsi, l’hôtel de Mondrainville est resté abandonné pendant des décennies dans un terrain vague du quartier des Quatrans.

Tourelle de la maison des Quatrans. Crédits Karl Dupart – Cadomus

Hôtel de Mondrainville. Crédits Benoit Hinard- Cadomus

L’hôtel de Than s’organisait autrefois autour d’une cour reliée à la rue Saint-Jean par un étroit passage. Aujourd’hui, les bâtiments qui entourent l’hôtel lui tournent le dos et l’édifice semble bien isolé. Côté jardin, remplacé dans les années 1930 par la brasserie Chandivert (ex-cinéma Pathé), les lucarnes n’ont été qu’en partie restaurées. Les deux plus proches de la rue ont retrouvé leur décor Renaissance. Les autres, moins visibles depuis l’espace public, ont été remplacées par de simples chiens-assis.

Lucarnes restaurées et non restaurées de l’hôtel de Than. Crédits Karl Dupart – Cadomus

Le cas le plus emblématique est probablement l’hôtel d’Escoville. Si les façades de la cour pouvaient être restaurées, la façade sur la place, en revanche, avait été complètement détruite. Un long débat oppose la municipalité, les architectes et les Monuments historiques. Certains souhaitent une reconstitution de la façade Renaissance, alors même que celle-ci avait déjà été profondément altérée au fil des siècles au point d’être devenue méconnaissable. D’autres souhaitent une façade résolument moderne en adéquation avec le nouvel ensemble des Quatrans. La façade qui est finalement construite est une solution de compromis. Elle est construite un mètre en avant sur la place Saint-Pierre afin de s’aligner avec les nouveaux bâtiments alentour.

Façade de l’hôtel d’Escoville. Crédits Karl Dupart – Cadomus

Au final, la restauration de ces bâtiments s’est faite dans un contexte difficile qu’il serait maladroit de juger aujourd’hui. Une ville, en effet, n’est jamais statique. Elle se construit dans un contexte historique donné en fonction de valeurs portées par la société. Ce qui nous apparaît comme une hérésie aujourd’hui apparaissait normal à l’époque. Ainsi, le patrimoine des 18ème et 19ème siècles aujourd’hui protégé n’était pas considéré à l’époque comme particulièrement digne d’intérêt. Les ruines du palais des facultés, rue Pasteur, auraient pu, par exemple, être en partie conservées car certains éléments étaient architecturalement intéressants (notamment le grand escalier). Mais la destruction de ce monument dont le début de la construction remontait à la fin du 17ème siècle n’a pas soulevé d’émoi à l’époque. Plus anecdotique est le kiosque à musique place de la République. Parfaitement conservé, il est détruit dans l’indifférence générale en 1959 consécutivement au réaménagement de la place . Aujourd’hui sa simple évocation soulève la nostalgie.

Kiosque place de la République, années 50. Crédits musée de Normandie

Un épisode particulièrement douloureux concerne toutefois l’ancien portail de Mondrainville situé avant 1944 dans la cour de l’Ancienne Halle (avant-guerre derrière les 52-54 de la rue Saint-Pierre).

Portail de Mondrainville. Crédits Collection VB, Victor Benaïm, avec l’autorisation d’Yves Bénain

Cet élément majeur du patrimoine de la ville et sa demeure attenante ont survécu aux bombardements et ont bénéficié de travaux (payés par le Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme) peu après 1950. Deux ans plus tard, le même organisme ordonne l’évacuation et rase le portail sans la moindre autorisation des Monuments Historiques. Le portail est resté ainsi inscrit jusqu’en 1993, date à laquelle l’administration centrale des MH s’est inquiétée de son devenir. Il lui a été répondu qu’il avait été détruit par fait de guerre et qu’il fallait donc procéder à sa suppression des listes, ce qui fut fait.

Les notions d’urbanisme se sont donc très souvent confrontées aux notions de protection du patrimoine. Ainsi vont quelquefois les villes…