Le boulevard Maréchal-Leclerc

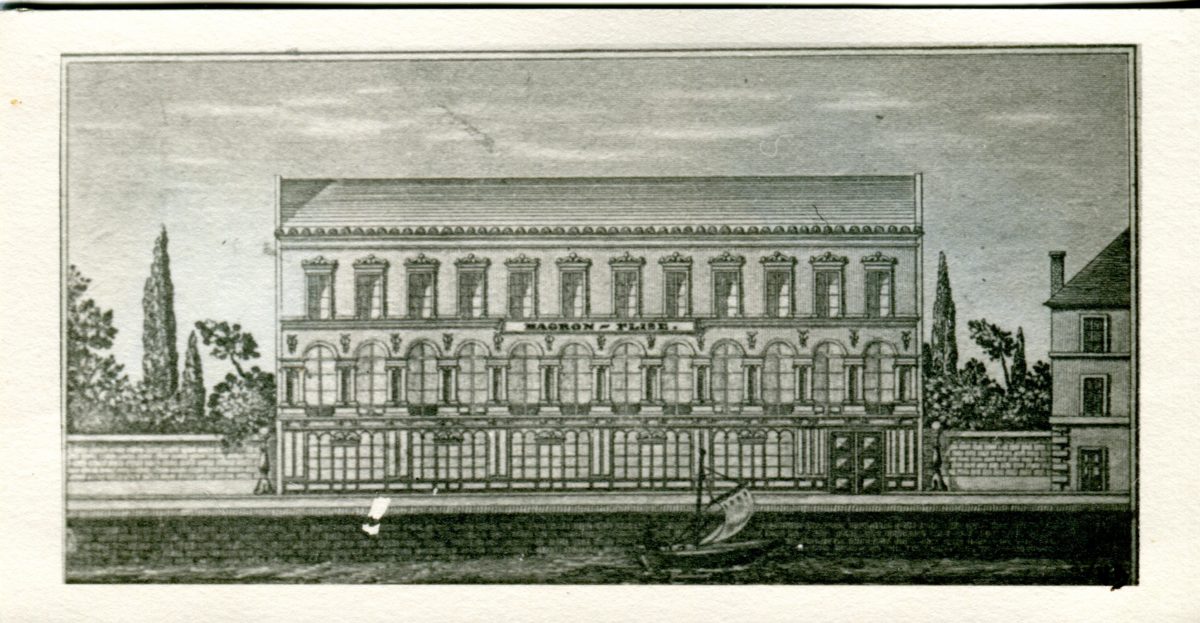

Les galeries Lafayette après leur extension.

Crédits : collection VB, Victor Benaïm, avec l’autorisation d’Yves Bénain

Axe central du centre-ville de Caen, le boulevard Maréchal-Leclerc fait l’objet d’un vaste projet de réaménagement qui a été inauguré le samedi 22 juin. Mais si pour nous, cette rue nous paraît incontournable, elle est en réalité assez récente à l’aune de l’histoire millénaire de la ville.

Jusqu’en 1860 en effet, le boulevard n’existe pas. À son emplacement, coule un bras de l’Orne, nommé Petite-Orne, Vieille-Orne ou Noë. Celui-ci se détache du fleuve en face de Montaigu (hameau à l’ouest de Vaucelles) et le rejoint à nouveau, après avoir décrit une large boucle, en face de ce qui est aujourd’hui le centre commercial des Rives de l’Orne. La partie située à l’est de l’église Saint-Pierre sert très tôt de port (on trouve des références à ce port au début du 11e siècle). Au 18e siècle, cette partie de la rivière est canalisée et son cours est modifié afin de faciliter les activités portuaires ; ce canal est élargi au 19e pour former le bassin Saint-Pierre.

Dans ce bras d’eau, viennent en outre se jeter le Grand-Odon (au niveau de l’actuel magasin C&A) et le Petit-Odon (au niveau de l’actuel passage d’Escoville).

La Petite-Orne sépare la ville en deux ensembles, fortifiés aux 14e et 15e siècles : d’un côté Bourg-le-Roi, également appelé la vieille ville, de l’autre l’île Saint-Jean. Sur la rive droite de la Petite-Orne, se dresse donc la muraille de l’île Saint-Jean. Sur la rive gauche du Grand-Odon se dresse celle de Bourg-le-Roi. À la rencontre de ces deux ensembles fortifiés, est établie sur la rivière une porte-pont fortifiée, nommée le Châtelet. Les premières mentions de ce bâtiment remontent au début du 13e siècle. Situé entre la rue Saint-Jean et la rue aux Changes (incorporée dans les années 1630 à la place Saint-Pierre), donc en plein cœur de la ville, ce bâtiment revêt une valeur symbolique. Il tient lieu en effet de beffroi puisqu’il abrite, au moins depuis 1307, l’administration municipale. Reconstruit après le siège de 1346 par les Anglais, sa façade est ornée de la devise de la ville et l’édifice abrite une grosse horloge, comme à Rouen par exemple. Le Châtelet est détruit dans les années 1750, malgré l’opposition des édiles qui ne l’occupent pourtant plus depuis plusieurs années. Le pont n’est pas laissé vierge de construction, puisqu’un ensemble de maisons y sont érigées.

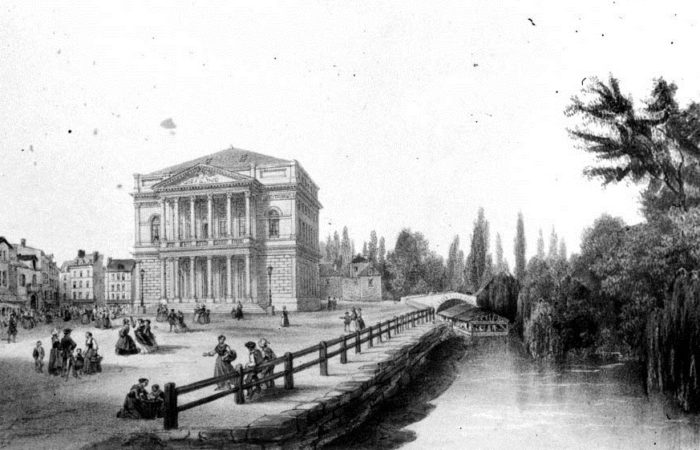

Rue des Petits Murs dans les années 1850.

Crédits : Metropolitan Museum of Art, Edmond Bacot (1814-1875)

Entre la rive droite du Grand-Odon et la rive gauche de la Petite-Orne, il n’y a longtemps que des prés. Cette vaste prairie est traversée à partir de 1512 par la chaussée Saint-Jacques, voie surélevée reliant le pont Notre-Dame (sur l’Odon), établi devant la porte de la Boucherie (des Près ou Notre-Dame), et le pont Saint-Jacques (sur la Petite-Orne), devant à la porte des Jacobins. À l’est de cette voie, se trouve le pré Saint-Pierre, nommé ainsi car il appartient en grande partie aux prêtres de la paroisse Saint-Pierre. Dans ce pré, le moulin Saint-Pierre est établi à la confluence des deux rivières.

Cette espace vierge entre les deux ensembles fortifiés rend toutefois le dispositif de défense fragile. De 1590 à 1620, un nouvel ensemble fortifié, constitué de deux bastions reliés par une courtine, est donc construit pour relier la porte Saint-Étienne (vers l’église Saint-Étienne-le-Vieux) et le champ de la Cercle (vers l’actuel boulevard Aristide-Briand). Derrière cette muraille, un nouveau quartier se développe autour de la place Royale (actuelle place de la République), planifiée par la municipalité dans les années 1630. Dans la deuxième partie du 17e siècle, les prêtres de Saint-Pierre concèdent les terrains leur appartenant pour lotir les rues du Moulin, de la Fontaine et des Quatre-Vents (rue Pierre-Aimé Lair depuis 1907). Les vieilles murailles à l’intérieur de la ville sont alors rasées et des quais sont établis sur le bord de la rivière : rue des murs sur la rive gauche du Grand-Odon, rue des Sablons entre les rues du Moulin et des Quatre-Vents, rue de Bernières entre la rue des Jacobins et la rue Saint-Jean. Entre la rue de Bernières et le pont Saint-Jean, les bâtiments tournent le dos à la rivière et sont seulement accessibles par des ruelles reliées à la rue Saint-Jean. C’est le cas par exemple de l’hôtel de Than, hôtel particulier du 16e siècle, auquel on accède par une étroite allée depuis la rue Saint-Jean (les bâtiments ont été détruits en 1944 mais ce passage a été recréé pendant la reconstruction sous la pression de Marcel Poutaraud, architecte des bâtiments de France).

Le cadastre de 1817.

Le cadastre de 1817.

Crédits : musée de Normandie – Ville de Caen

Le 1er avril 1836, un passage couvert est ouvert par MM. Bellivet et Ravenel. Cette galerie marchande, nommée passage Bellivet, part de la rue Saint-Jean et rejoint la Petite-Orne, sur laquelle un pont est jeté pour rejoindre la place Royale (de la République aujourd’hui) via la rue des Quatre-Vents (rue Pierre-Aimé-Lair).

À droite, l’entrée du passage Bellivet, ouvert en 1836.

Crédits : Archives du Calvados, fonds Sauvage – 30 fi / 26

L’année suivante, le premier grand magasin caennais est ouvert sur l’île Saint-Jean par André Magron. Ce négociant confie la construction de son magasin à Émile Guy, architecte du théâtre tout proche, construit à la même époque. Celui-ci dessine un bâtiment de trois niveaux avec une élégante façade de douze travées s’étendant sur le quai de rue de Bernières.

La maison Magron au numéro 15bis de la rue de Bernières.

Crédits : collection VB, Victor Benaïm, avec l’autorisation d’Yves Bénain

En 1860, la municipalité fait couvrir la rivière entre le boulevard circulaire (actuel boulevard Aristide-Briand) et la place Courtonne et démolir les maisons construites sur le pont Saint-Pierre. Au dessus de la voûte en pierre est aménagé un boulevard. Les anciennes rues formant quai sur le bord de la rivière sont incorporées à ce nouveau boulevard. La confluence avec le Grand-Odon est également recouverte, formant ainsi une petite place intégrée au boulevard. D’abord nommé boulevard Saint-Pierre, il est rebaptisé boulevard des Alliés après la Première guerre mondiale, puis boulevard Maréchal-Leclerc après la seconde.

D’un espace périphérique entre plusieurs quartiers, le boulevard devient un lieu central. Dans la deuxième partie du 19e siècle et la première partie du 20e, plusieurs grands bâtiments et monuments y sont construits.

Dans les années 1860, la fontaine des Trois-Grâces, copie d’une sculpture de Germain Pilon installée en 1853 sur la place Saint-Pierre, est transférée sur le boulevard devant le jardin de l’hôtel de Than. Cette fontaine est à nouveau déplacée en 1933 à Langrune, où elle peut toujours être observée dans un jardin public (voir l’article sur la fontaine des Trois-Grâces).

La fontaine des Trois-Grâces et les jardins de l’hôtel de Than.

Crédits : fonds Georges Pigache

La maison Magron, qui a changé de nom au gré des alliances familiales (A. Benoît, puis A. Benoît & Renard, retour au nom initial, et enfin A. Renard & Benoît) fait l’objet d’un agrandissement en 1879. Par la suite, une nouvelle aile, dotée d’une grande verrière, est construite vers l’ouest. Ce grand magasin est repris par l’enseigne Monoprix en 1934.

La maison Renard-Benoit, Monoprix après 1934.

Crédits : archives municipales de Caen, fonds Robert Delassalle

Le 29 avril 1927, Georges Lelong, négociant rue de Vaucelles ouvre un grand magasin sous la franchise des Galeries Lafayette. En 1933, le magasin est considérablement agrandi par l’ajout d’une nouvelle aile à l’angle de la rue Pierre-Aimé-Lair. Bien que construits à seulement quelques années d’intervalle, les deux bâtiments accolés illustrent deux influences architecturales sensiblement différentes. Le nouveau bâtiment, construit en béton armé, est plus épuré. L’angle est orné d’une coupole qui marque le paysage. Depuis son toit-terrasse, il est possible d’admirer la vue sur les toits de la ville, chose rare à l’époque (le château n’étant pas accessible aux civils).

Les galeries Lafayette après leur extension.

Sur la gauche, un immeuble du 17e siècle dans la rue Pierre-Aimé-Lair.

Crédits : collection VB, Victor Benaïm, avec l’autorisation d’Yves Bénain

En 1931, les établissements Chandivert, installé dans l’hôtel de Than depuis 1911, font construire dans le jardin de l’hôtel particulier un grand bâtiment comprenant une brasserie et une salle de cinéma, le Majestic. Du fait notamment du traitement de la façade du cinéma, avec sa grande verrière et son fronton richement décoré, cet ensemble est alors l’un des plus vastes monuments art déco de la ville. C’est la principale brasserie de la ville et sa grande terrasse anime le boulevard.

Le Majestic et la brasserie Chandivert, avec la façade art déco.

Crédits : archives municipales de Caen, fonds Robert Delassalle

Lors de la bataille de Caen, le boulevard est durement touché par les bombardements. Le passage Démogé, le Monoprix, les Galeries Lafayette et les abords de la place Saint-Pierre sont détruits.

Place Saint Pierre – Carrefour avec la rue Saint-Jean.

Policier anglais gérant la circulation.

Crédits : collection Cadomus

Le complexe du Chandivert en sort indemne. Mais la brasserie ferme en 1953. Le bâtiment fait alors l’objet de grands travaux d’aménagement qui ont pour conséquences la suppression de tous les éléments art déco qui faisaient l’intérêt du bâtiment. Seul le cinéma subsiste donc jusqu’en 2013 (Gaumont, puis Pathé). Après le départ du cinéma, l’immeuble reste vide. Il devrait être détruit dans le cadre du projet de réaménagement de l’îlot Bellivet.

La perte de cette pièce du patrimoine, malheureusement dégradée, ne doit pas masquer les autres éléments conservés comme ces immeubles des 17e et 18e siècles (n°88 et 90), vestiges de la rue des Petits-Murs, ou ce bâtiment de la belle-époque à l’angle de la rue du Moulin. Enfin, invisible, la rivière coule toujours au-dessous de cette voûte, au grand dam des ingénieurs qui ont dû abandonner leur projet de faire passer le tramway sur le boulevard entre la place Saint-Pierre et le théâtre.

Karl DUPART pour l’association Cadomus