Caen à la Belle Époque

Crédits François Decaëns – ville de Caen

Fin du 19ème siècle, la population caennaise continue de stagner. La croissance démographique reprend à partir de 1906-1911, mais c’est surtout dans l’entre-deux-guerres que sa démographie croit de façon importante. Si la population augmente peu, l’espace urbain en revanche se dilate. La ville est restée longtemps cantonnée à ses limites historiques. Mais à la fin du 19ème siècle, de nouveaux quartiers sont créés. Au nord des fossés Saint-Julien, la bourgeoisie caennaise se fait construire de belles villas. Si le quartier Saint-Jean est, avec ces beaux hôtels particuliers du 18ème siècle, le quartier aristocratique et bourgeois de la ville, il tend à être supplanté par le quartier Saint-Martin. La bourgeoisie fuit ainsi la promiscuité et l’insalubrité de la vielle ville. Construite sur les hauteurs de la ville, ces villas sont entourées de vastes jardins. L’exemple le plus caractéristique est la villa Baumier, construite en 1883-1886 sur l’avenue de Bagatelle par l’architecte Jacques Baumier pour son usage personnel. Cette grande maison, inscrite aux monuments historiques en 2008, est un bon exemple de l’éclectisme architectural très en vogue à cette période. Ces villas bénéficient en outre de la proximité de la gare Saint-Martin qui dessert la côte de Nacre et ses bains de mer si prisés. Le bâtiment voyageur date de 1884. De nouvelles rues sont ainsi créées comme l’avenue de Courseulles (actuellement avenue du Canada) tracée en 1876 pour relier la vielle ville à la gare Saint-Martin ou la rue du 20ème siècle, rue privée officiellement ouverte en 1899, prolongée en 1904 et classée dans la voirie urbaine en 1906. Au sud, Vaucelles se développe aussi, même si la population est moins aisée.

|

|

A gauche Villa Baumier, avenue de Bagatelle. Crédits F.Decaëns, ville de Caen |

Dans la vieille ville, les conditions de vie restent difficiles. Les rues sont étroites et mal aérées. Les bras des Odon, traversant les arrières-cours, sont utilisés comme égout à ciel ouvert. La ville est souvent frappée par d’effroyables épidémies de choléra ou de typhoïde. La mortalité y est plus forte que dans les autres villes françaises. Le quartier au pied du château, et notamment le Vaugueux, sont particulièrement insalubres. Contrairement à d’autres villes françaises, aucune percée ne vient aérer l’espace urbain dense du centre-ville. L’avenue Albert Sorel, l’un des rares axes important créés pendant cette période, est ainsi tracé sur des terrains pris à la Prairie.

Avenue Albert Sorel

La ville toutefois se modernise peu à peu. Le réseau de transports notamment se développe. Une ligne de tramway à traction animale est créée par la Compagnie des omnibus-tramways caennais en 1895. La même année, la ville est reliée à Luc-sur-Mer, via Ouistreham, et à Dives par un tramway à vapeur qui longe le canal. La gare Saint-Pierre est construite sur le port, place Courtonne. En 1897, une nouvelle ligne est ouverte entre la gare de l’Ouest (actuelle gare SNCF) et Falaise. Ces deux lignes sont reliées par un raccordement en 1904.

Gare des Tramways place Courtonne

Ancienne gare de l’Ouest, avenue de la Gare. Crédits Collection Pigache

À Caen, les deux gares principales du réseau des chemins de fer du Calvados sont constituées de petits édicules à pans de bois bâtis sur le modèle des villas des stations balnéaires de la côte. Mais c’est en 1901 que le transport urbain caennais connaît un véritable bouleversement. Cette année-là, sont ouvertes trois lignes de tramway électriques reliant la gare Saint-Pierre, la gare de l’Ouest, la gare Saint-Martin, Vaucelles, Venoix et la Maladrerie. Les trois lignes se croisent place Saint-Pierre où un édicule est construit à l’angle avec le boulevard Saint-Pierre (actuellement boulevard des Alliés). Ce rare exemple d’art nouveau à Caen n’était pas sans rappeler les bouches de métro Guimard à Paris, bien que le célèbre architecte ne soit pas l’auteur de l’arrêt de tramway caennais.

Edicule des tramways, place Saint-Pierre

Les accès à la ville depuis l’extérieur sont également améliorés. Une étoile ferroviaire se constitue dans les années 1870-1880 autour de la gare de Caen : ligne Caen – Flers vers la Suisse normande (1873), ligne de Caen à la mer pour desservir les stations balnéaires de la Côte de Nacre (1875-1877), ligne Caen – Dozulé-Putot pour faciliter l’accès aux stations balnéaires de la Côte Fleurie (1881) et enfin ligne Caen – Vire vers le bocage virois (1886-1891). L’activité du port de Caen croit régulièrement et un nouveau bassin est percé en aval du canal à la fin des années 1870. Malgré cela, le développement industriel reste limité. En 1909, August Thyssen achète des terrains à Colombelles pour y construire une usine métallurgique. Mais les hauts-fourneaux ne sont ouverts qu’en 1917.

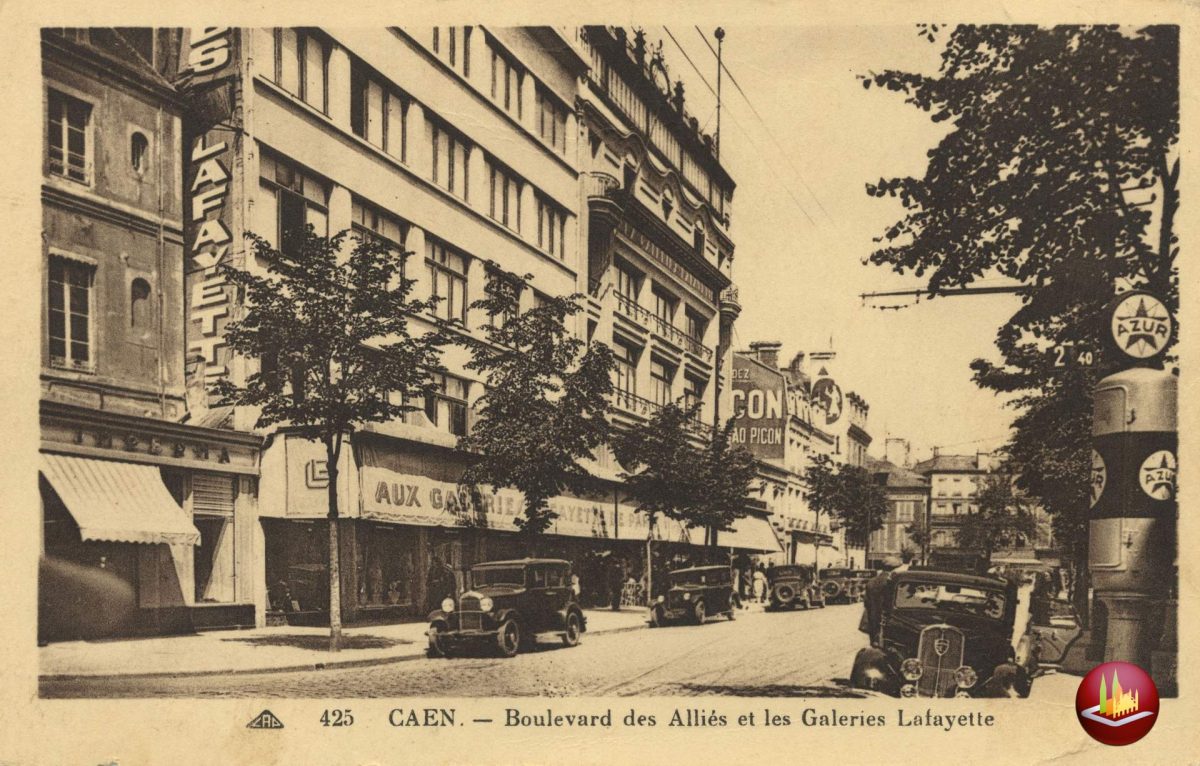

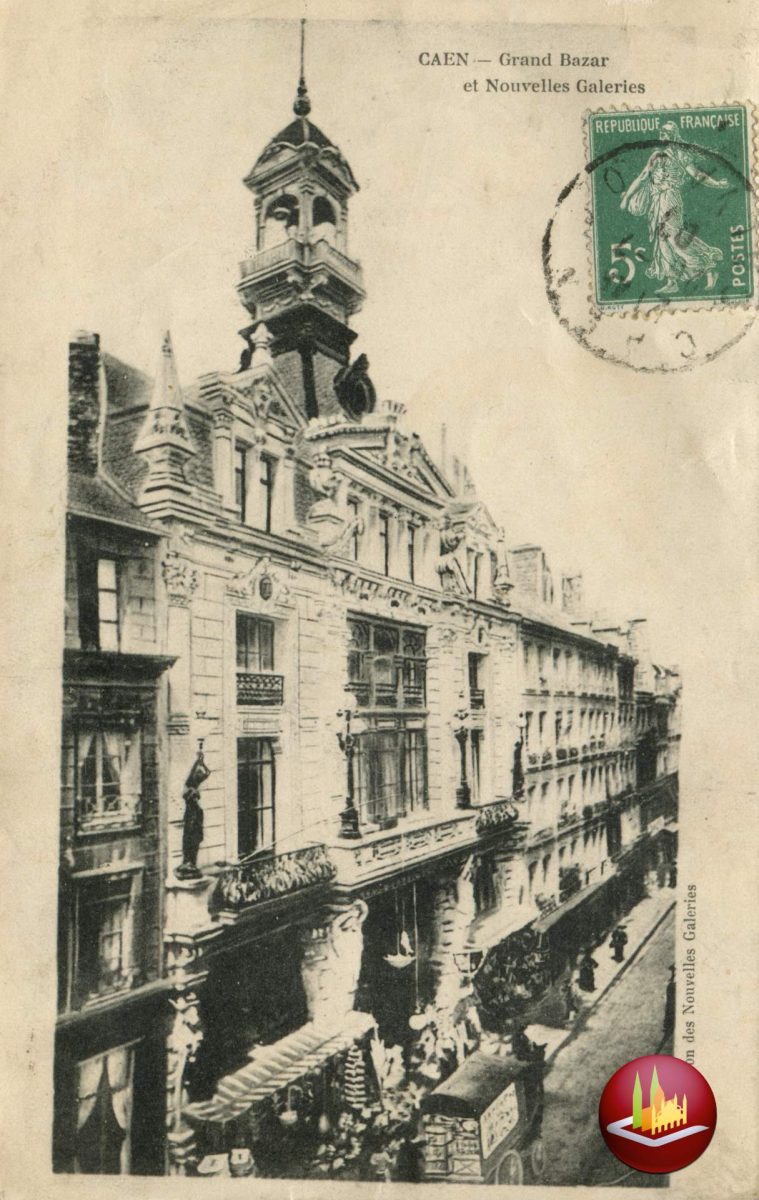

La ville se dote des atours d’une ville moderne. En 1890, un service téléphonique est ouvert entre Caen et Ouistreham. L’année suivante, la ville passe une convention avec la la société régionale d’électricité qui prévoit la construction d’une usine électrique à l’angle de la promenade du Fort et du boulevard Bertrand (ouverte en 1894). Un an après la première séance en public à Paris, le cinéma fait son apparition à Caen en 1896. Mais ce n’est qu’en 1909 que la première salle de cinéma, l’Omnia, est ouverte sur l’avenue Albert Sorel (à l’emplacement du stade Hélitas). De nouveaux grands magasins sont ouverts (Grand Bazar de la rue Saint-Jean, succursale des Galeries Lafayette sur le boulevard Saint-Pierre (actuel boulevard Maréchal Leclerc).

Cinéma Omnia, avenue Albert Sorel

|

|

A gauche : Galeries Lafayette, boulevard des Alliés. A droite : Grand Bazar et son clocheton, rue Saint-Jean

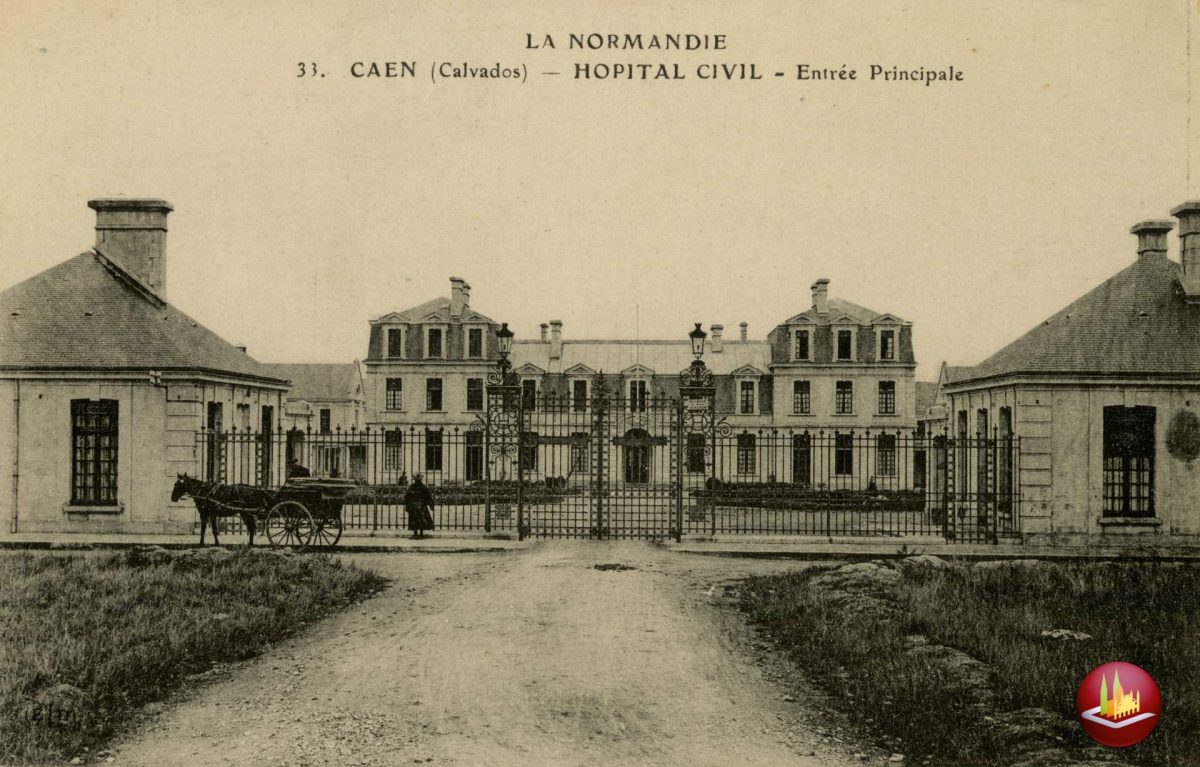

De nouveaux équipements publics sont construits ou agrandis. Au nord-est de la ville, un nouvel hôpital est érigé selon les principes de l’architecte médicale moderne. Inauguré en 1908 par Georges Clemenceau qui donne ainsi son nom au nouvel hôpital, cet ensemble remplace l’Hôtel-Dieu transféré en 1823 dans l’ancienne Abbaye-aux-Dames. Il est constitué de pavillons symétriquement ordonnancés. Une partie de ces locaux ont été détruits au début du 21ème siècle dans le cadre du réaménagement de l’hôpital. Mais certains bâtiments ont été conservés, notamment la chapelle.

Hôpital civil, entrée, avenue Clémenceau

Chapelle de l’hôtel Clémenceau, avenue Clémenceau

Les principaux changements concernent toutefois l’univers scolaire et universitaire. À l’ouest de la vieille ville, un grand bâtiment est érigé sur la rue Caponière pour abriter l’école normale (actuel rectorat).

Rectorat, rue Caponière. Crédits Karl Dupart – Cadomus

Construit de 1883 à 1887, c’est l’un des plus importants symboles de la République laïque qui s’est alors imposée. L’influence de l’église reste toutefois forte ; ainsi en 1885, un grand établissement d’enseignement catholique, le pensionnat Saint-Joseph, est ouvert près de la gare Saint-Martin. La séparation de l’église et de l’État, en 1905, offre à la ville l’opportunité de construire un lycée de jeunes filles sur le terrain du couvent des Ursulines (rue Pasteur). Ce dernier, qui englobait un hôtel du 18ème siècle, l’hôtel Le Marchant, est détruit en 1910. Le lycée (actuel collège Pasteur), construit sur les plans de Jules Oyer, est ouvert en 1914. Implantée depuis des siècles dans cette même rue, la vielle université fait l’objet d’importants travaux d’agrandissements. Deux nouvelles ailes sont inaugurées en 1894, l’université occupe désormais l’ensemble de la parcelle comprise entre les rues Pasteur, aux Namps, Saint-Sauveur et le chevet du vieux Saint-Sauveur. La grande cour ouverte sur la rue Saint-Sauveur est fermée par une nouvelle aile construite entre 1903 et 1906 pour abriter la bibliothèque universitaire. Notons au passage que cet ensemble, disparu en 1944, peut être redécouvert par tous aujourd’hui grâce à une application du CIREVE, partenaire de l’association Cadomus.

Bibliothèque de la faculté, rue Saint-Sauveur