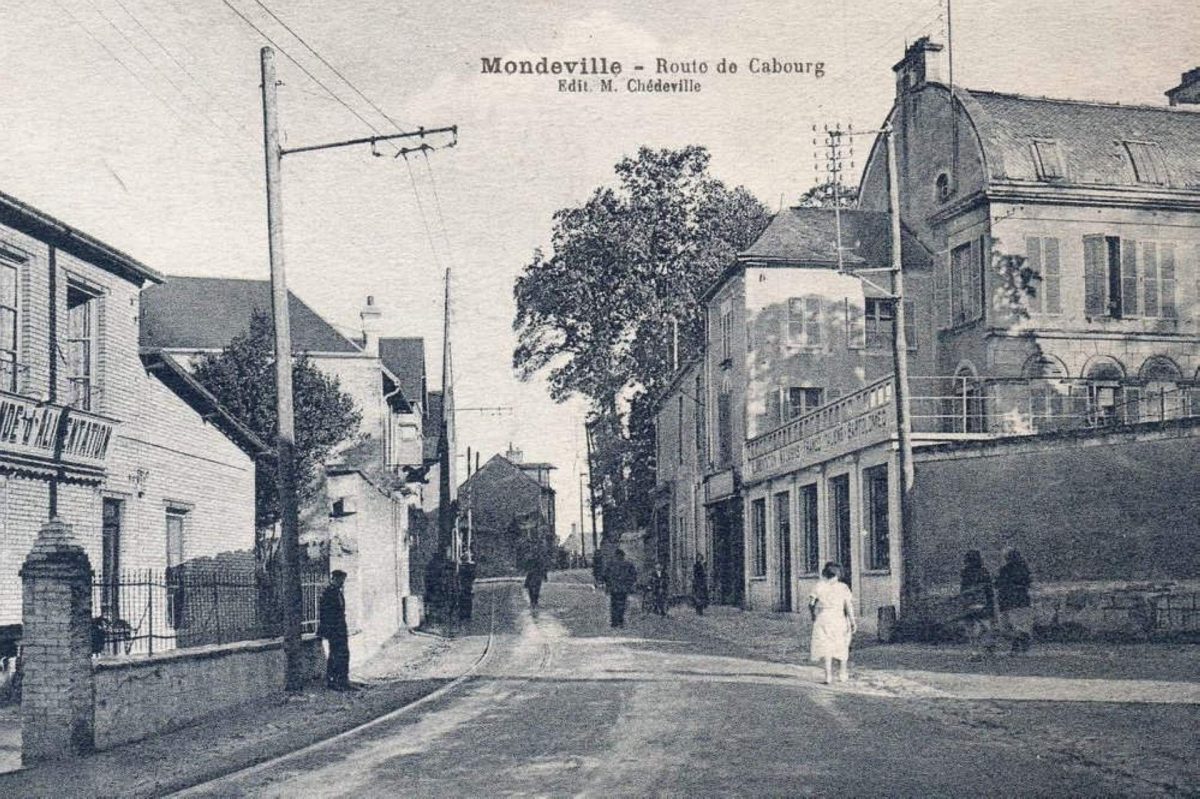

Drôles de trams

Modèle des anciens tramways de Caen. Crédits Archives du Calvados, série 54fi_18_1598

Du fait du caractère relativement peu étendu de la ville, les transports publics au sein de la ville de Caen ont mis du temps à se mettre en place. Après l’ouverture de la gare, dans les années 1850, un service de deux lignes d’omnibus à traction hippomobile est mis en place pour permettre les correspondances avec les trains. Dans les années 1860, une seconde ligne devient active entre l’octroi de la rue de Bretagne et celui de Mondeville. La population se plaint toutefois de ces services. Dans les années 1870, des projets de tramway urbain sont présentés, mais n’aboutissent pas.

Voie de tram à Clopée sur la ligne non exploitée. Crédits droits réservés

Du 10 au 17 juin 1883, un tramway est mis en service entre la place Saint-Pierre et le cours la Reine (actuel cours Général de Gaulle) ; cependant, ce tramway, mu par une locomotive à accumulateur, est avant-tout une attraction présentée dans le cadre de l’exposition industrielle régionale. Il faut attendre les années 1890 pour qu’un nouveau projet de tramway à traction hippomobile voit le jour. Le service fonctionne à partir du 27 avril 1895 entre la gare de l’Ouest et la place des Anciennes-Boucheries et, le 1er juin de la même année, entre la place des Anciennes-Boucheries et la Maladrerie. Par la suite, une seconde ligne est mise en service entre la gare de l’Ouest à la gare Saint-Martin. Bien que le confort des voitures soit rudimentaire, ce tramway est un véritable succès.

Parallèlement, un système de tramways à vapeur fait son apparition dans la ville. Il ne s’agit pas d’un réseau urbain, mais d’un ensemble de lignes de chemin de fer d’intérêt local concédées par le Conseil général aux Chemins de fer du Calvados. Il est constitué en réalité de deux réseaux : un autour de Bayeux et un autre autour de Caen. Après de longues tergiversations, il est décidé de construire un réseau à voie étroite. Le système Décauville, présenté lors de l’exposition universelle de Paris en 1889, est choisi : les voies sont écartées de 60 cm, contre 1 435 cm pour les voies dites à écartement normal. En outre, dans les campagnes, les voies sont posées sur le bas coté des routes. Dans les villes, les tramways sillonnent les rues. De ce fait, les nouvelles lignes ressemblent plus à des tramways qu’à de véritables trains. La ligne entre Ouistreham et Luc-sur-Mer est ouverte à titre provisoire le 15 août 1891. Elle est prolongée jusqu’à Bénouville, puis Cabourg en 1892. La ligne entre Caen et Bénouville est ouverte en 1893. La voie est établie le long de l’Orne, parallèlement au chemin de halage. A Caen, le terminus de la ligne, la gare Saint-Pierre, est établi sur la place Courtonne.

Gare Saint-Pierre place Courtonne. Crédits droits réservés

La deuxième ligne au départ de Caen est ouverte en 1902. Elle relie la gare de l’Ouest et le château de Falaise en traversant la Plaine de Caen. La voie longeait les installations ferroviaires de la compagnie de l’Ouest. Pour accéder à la Demi-Lune, un pont est construit au-dessus de la rue du Marais et une rampe pentue, avec un virage serré, permet d’atteindre le plateau. Le tramway suivait ensuite le boulevard Leroy, puis un chemin plus ou moins parallèle à la rue de Falaise traversant la Guérinière (territoire de Cormelles-le-Royal encore rural). En 1904, la ligne est prolongée jusqu’à la gare de Falaise et les deux lignes de Caen sont reliées par un raccordement. Ce raccordement longe le quai Vendeuvre, traverse la place d’Armes, franchit le l’Orne par un un nouveau pont, puis remonte la rue de la Gare. Le dépôt et les ateliers sont construits près de la Demi-Lune. Les deux gares principales de Caen empruntaient leur vocabulaire architectural au style régionaliste normand très en vogue à l’époque, notamment dans les stations balnéaires. Elles ressemblaient ainsi à de petits chalets en colombage ornés d’épis de faîtage. Celle de la gare de l’Ouest est reconstruite dans les années 1930 pour s’accorder à l’architecture de la nouvelle gare dessinée par Henri Pacon. D’autres gares étaient plus simples, comme à Calix, simple halte, qui ne possédait pas de service de billetterie et d’enregistrement des bagages. Parfois les arrêts étaient constitués d’un simple poteau où les tramways s’arrêtaient sur demande des voyageurs, par exemple la Tour des Gens-d’Armes ou à Beauregard. Ces tramways à vapeur desservaient les différents quartiers et villages au nord-ouest et au sud de Caen mais leur vocation n’était pas urbaine. Les arrêts à Caen étaient rares et les tramways conduisaient surtout aux zones rurales ou aux stations balnéaires de la côte.

En 1897, la municipalité confie à la Compagnie générale de traction, l’établissement d’un réseau de trois lignes de tramway électrique dans un délai de deux ans. Comme souvent, les délais s’allongent et les travaux, entrecoupés de nombreux retards, ne commencent qu’en juin 1899. Finalement, les trois lignes sont mises en service en 1901 : le 2 décembre pour la ligne 1 entre les deux gares ; le 9 décembre entre l’octroi de la rue de Falaise et la Maladrerie ; le 21 décembre pour la ligne 3 entre le pont de Courtonne, près de la gare Saint-Pierre, et la limite entre Caen et Venoix, alors commune indépendante.

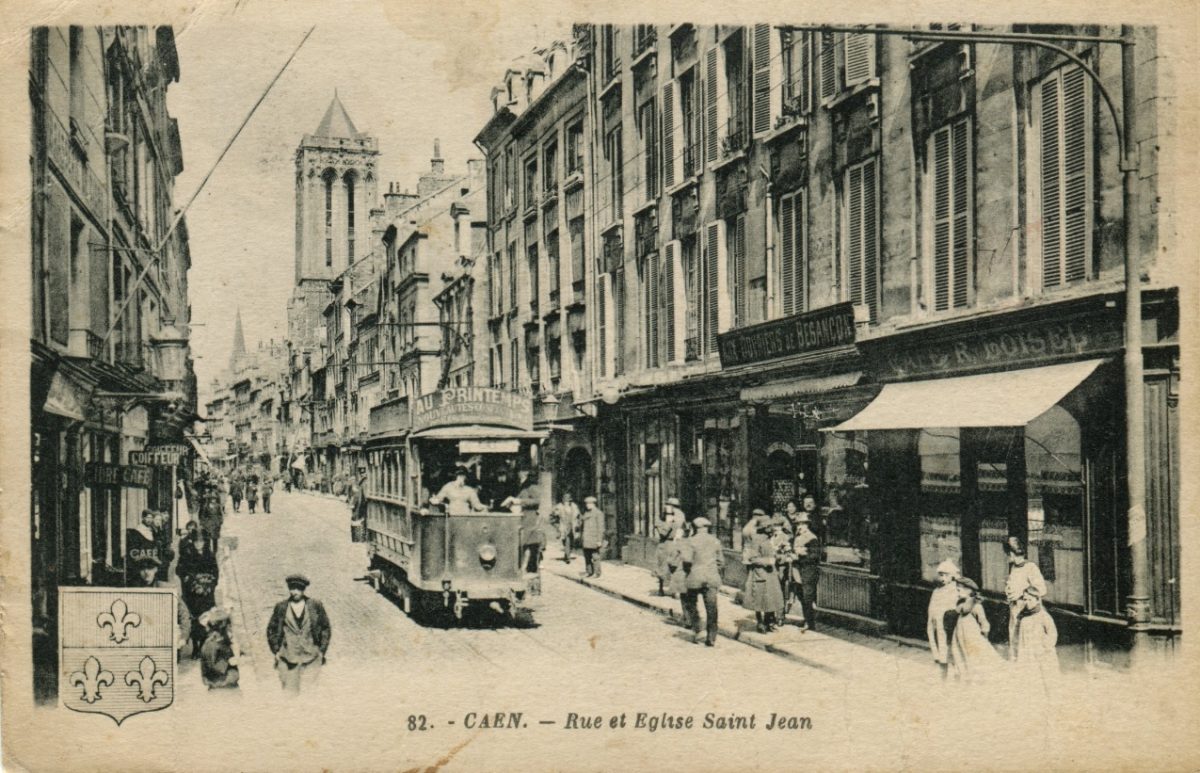

Le réseau suivait deux axes : du nord au sud, un tronc commun orienté avec des antennes à chaque extrémité et d’est en ouest, un deuxième axe moins important. Le tronc commun nord-sud suivait la rue et le pont de Vaucelles, la place Alexandre III, la rue Saint-Jean, la place et rue Saint-Pierre.

Tramway rue de Vaucelles. Crédits collection Léger

Tramway place Alexandre III. Crédits collection Pigache

Tramway rue Saint-Jean. Crédits collection Léger

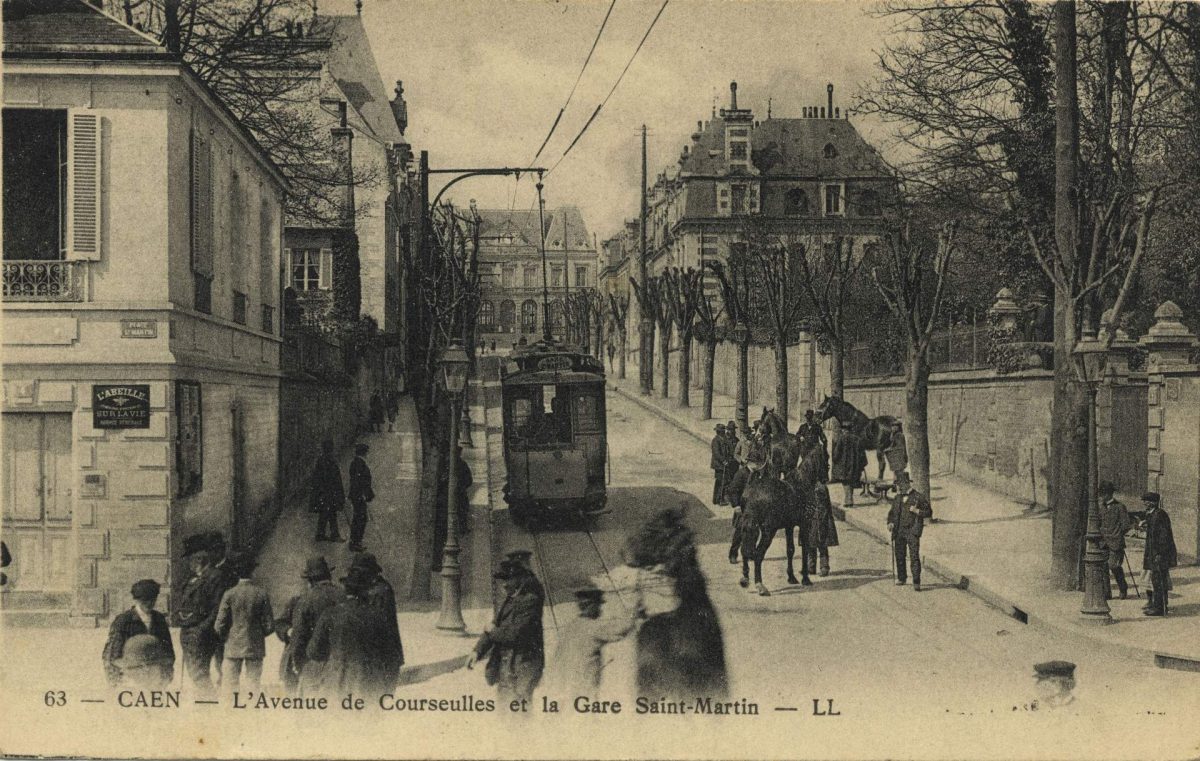

Venait s’y greffer quatre antennes. Au sud, une ligne vers le haut de Vaucelles, par la rue de Vaucelles et la route d’Angers à Caen (boulevard Maréchal Lyautey). Au sud-est, une antenne vers la gare par la rue d’Auge, la rue de la Gare et l’avenue de la Gare. Au nord, une antenne vers la gare Saint-Martin par la rue au Canu (rue Démolombe aujourd’hui), la rue et place Saint-Sauveur, la rue Pémagnie, la place Saint-Martin, l’avenue de Courseulles et la place Saint-Martin (actuellement, place du Canada).

Ligne de tramway rue Demolombe. Crédits collection Pigache

Tramway avenue de Courseulles. Crédits collection Pigache

Au nord-ouest, une antenne vers la Maladrerie (terminus au niveau du n° 93 de la rue général Moulin), par la place Malherbe, la rue Écuyère, la place Fontette, la rue Guillaume le Conquérant (en commun avec l’axe est-ouest), la place des Petites-Boucheries, la rue et route de Bayeux.

Tramway rue du Général Moulin. Crédits collection Pigache

L’axe est-ouest partait du pont de Courtonne, puis empruntait le boulevard Saint-Pierre (actuellement boulevards des Alliés et Maréchal Leclerc), le boulevard du Théâtre, le cours Bertrand, la place Fontette, la rue Guillaume le Conquérant (en commun avec l’axe nord-sud), la place des Petites-Boucheries, la rue Caponière jusqu’à Venoix. Le dépôt était établi près du port, rue Fresnel. Place Saint-Pierre, à l’endroit où toutes les lignes se croisent, est construit un édicule Art nouveau qui n’est pas sans rappeler ceux des stations du métro parisien dessinés par Hector Guimard.

Edicules du tramway boulevard Saint-Pierre. Crédits collection Pigache

Les tramways n’étaient pas très confortables. Ils étaient poussiéreux et certains indélicats n’hésitaient pas à cracher dans les voitures. Des baladeuses, voitures ouvertes à tous les vents, qui devaient être utilisées en cas d’urgence, sont en service en permanence. Surnommées par les contemporains « le corbillard », elles font l’unanimité contre elles. Du fait de l’entretien défectueux du matériel, les freins ont tendance à lâcher. Ce qui n’est pas forcément sans danger dans une ville où la déclivité peut être forte. En 1918, les freins d’un tramway lâchent en haut de l’avenue de Courseulles : le véhicule parcourt 900m en roue libre avant de dérailler dans le virage en bas de la pente. En 1906 déjà, un tram fou était venu s’encastrer dans une boulangerie de la place Saint-Sauveur après que deux garnements aient joués avec les freins d’un tramway stationnant à côté de la gare Saint-Martin…

Des extensions vers Bretteville-sur-Odon par Venoix ou vers l’hôpital Clemenceau sont projetées, mais ne sont pas réalisées. Une ligne vers le hameau de Clopée est construite afin de desservir la SMN qui a ouvert ses portes sur le Plateau. Mais du fait de conflits entre les différents acteurs, la ligne n’est jamais mise en service… En 1918, est mise en service une ligne entre la gare et les ateliers de pyrotechnie de Cormelles-le-Royal mais cette usine, active pendant la guerre, ferme en 1919. La ligne perd de son intérêt et ferme dès 1920. Elle ne sert plus que sporadiquement pour des événements particuliers organisés sur le terrain militaire de la Guérinière.

Après la Première Guerre mondiale, les tramways, urbains ou ruraux, connaissent d’importantes difficultés. L’inflation liée à l’accroissement du coût des matières premières et de la main d’œuvre aggrave la situation financière des compagnies, déjà fragile avant-guerre. Ils doivent de plus faire face à un nouveau concurrent : le bus. La première ligne urbaine d’autobus est mise en service le 1er août 1932 entre la Demi-Lune et l’hôpital Clemenceau. En 1937, s’en est fini du tramway électrique à Caen. Le 23 janvier, le dernier tram roule dans les rues de Caen. Les étudiants organisent une cérémonie d’adieu en suivant en fanfare la voiture sur laquelle a été accrochée une couronne mortuaire avec l’inscription « Monsieur Aimable Trolley est mort d’une extinction de voie ». Sur le réseau départemental, les lignes ferment les unes après les autres. En 1932, sont supprimées la ligne entre Caen et Falaise et la ligne vers Cabourg. Au final, de l’ensemble du réseau, il ne reste plus que la ligne entre Caen et Luc-sur-Mer. Le 5 juin 1944, le tramway roule normalement. Le lendemain, le Débarquement commence et le réseau est fortement endommagé. Il ne sera jamais remis en service. Les tramways seront réutilisés après guerre pour le déblaiement des ruines dans le quartier Saint-Jean.

Il faudra attendre 2002 pour qu’un nouveau tram, sur pneus, roule à nouveau à Caen et en 2019 pour que le tramway sur fer le remplace.