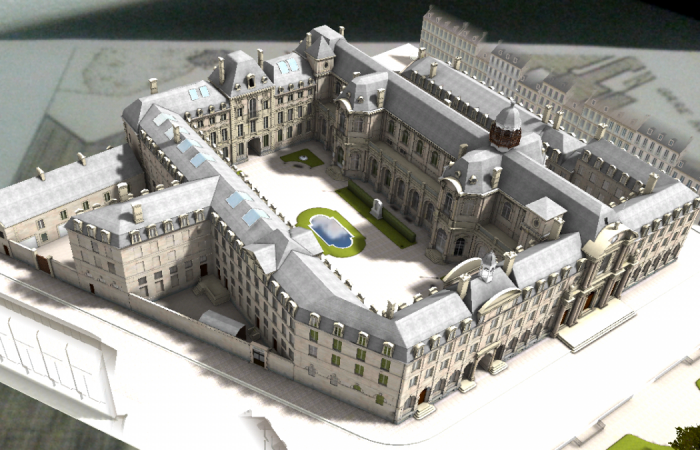

Caen, ville de garnison

Vue d’ensemble du château de Caen.

Crédits : collection VB, Victor Benaïm, avec l’autorisation d’Yves Bénain

La caserne Hamelin

Sous le règne de Louis XV, les premières casernes sont construites à Caen. Au sud de la ville, sur la petite île entre la porte Millet et le pont de Vaucelles, il est décidé de construire une grande caserne. La première pierre est posée le 17 mai 1720. Comme souvent à cette époque, les travaux s’arrêtent immédiatement par manque de moyens avant de reprendre en 1742. Cette caserne occupait la partie occidentale d’un nouvel espace public nommée place Dauphine, puis place Alexandre III avant de devenir la place du 36e régiment d’infanterie (voir l’article sur la place du 36e RI).

La façade sur cette place était caractéristique de l’architecture classique et affichait une certaine monumentalité : au centre, l’avant-corps, surmonté d’un fronton surbaissé, était percé d’une grande porte cochère. La façade sur l’Orne présentait une architecture plus austère.

En 1785, des terrains sont achetés à l’hôpital général afin d’agrandir l’ensemble. Le 26 juin 1786, Louis XVI vient poser la première pierre mais comme pour la première phase, les travaux cessent et ne reprennent qu’en 1833. Deux ans après, la caserne est définitivement achevée. Le lieu choisi pour construire la caserne était idéal. Il permettait de tenir les hommes d’arme à l’écart de la population, mais situé à la porte de la ville, il permettait d’intervenir rapidement en cas d’émeute.

En 1886, le général Georges Boulanger, ministre de la Guerre, décide de renommer les hôpitaux militaires selon de grands personnages de l’histoire militaire française. La caserne de Vaucelles est alors rebaptisée en l’honneur de Ferdinand Hamelin, amiral né à Pont-l’Évêque en 1796.

En 1925, la caserne est inscrite au titre des monuments historiques. En 1944 elle est malheureusement anéantie par les bombardements aériens puis par les tirs allemands. Les derniers vestiges sont définitivement abattus en 1946.

Caserne Hamelin depuis la rive droite de l’Orne.

Crédits : collection Georges Pigache

Le quartier Lorge

À la fin du 18e siècle et au début 19e siècle, d’anciens lieux de culte sont réservés par l’armée. Cette transformation n’est pas sans conséquence. Des planchers sont par exemple construits pour diviser Saint-Nicolas ou la Trinité. Des couvents sont également réutilisés pour loger les troupes. C’est le cas du couvent de la Visitation, situé rue Caponière. En 1792, les sœurs sont chassées de leur établissement. La 73e brigade de Cuirassiers, puis le 8e régiment de Dragons les remplacent.

Ancien couvent de la Visitation.

Crédits : Cadomus – Karl Dupart

En 1818, y est installé le premier dépôt de remonte, alors expérimental. L’armée avait alors besoin de chevaux en quantité. Afin de s’assurer un approvisionnement sécurisé, elle crée cette institution dont le but est d’acheter des chevaux directement aux propriétaires ou aux éleveurs, de les élever et de les préparer. Où créer cette première institution sinon dans le Calvados et plus particulièrement à Caen où la filière équestre tient déjà une place importante depuis le 18e siècle ? En 1831, le corps de Remonte est officiellement créé et Caen dispose de l’effectif le plus important. Des nouveaux bâtiments sont construits sur la terrasse surplombant l’ancien couvent : des écuries spacieuses, pouvant accueillir 700 chevaux, des services annexes comme des forges pour les maréchaux-ferrants, un cabinet de vétérinaires et une pharmacie vétérinaire. Cet ensemble remarquable a été inscrit au titre des monuments historiques en 1988. Fin 19e siècle, la caserne est rebaptisée en l’honneur de Jean Thomas Guillaume Lorge, général de la Révolution française né à Caen en 1727.

Le quartier Lorge est toutefois victime de l’évolution des techniques militaires. À partir du début du 19e siècle, la cavalerie est de moins en moins utilisée et les dépôts de remonte deviennent inutiles. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le couvent est bombardé. L’ancienne chapelle, transformée au cours du temps en magasin, en salle d’armes, en remise pour voiture et enfin en magasin d’alimentation, n’y survit pas.

Ancienne chapelle de la Visitation.

Crédits : collection VB, Victor Benaïm, avec l’autorisation d’Yves Bénain

Après le conflit, le quartier Lorge est choisi pour abriter le siège de la subdivision militaire du Calvados, circonscription dissoute en 1991. Dans les années 1990, les archives des victimes des conflits contemporains s’y installent. Dans les années 2000, les civils se réapproprient les locaux. La maison des associations ouvre dans l’ancien mess des officiers en 2005. Après l’échec du projet de l’atelier du livre d’art et de l’estampe où devait être exposé les fonds de l’Imprimerie Nationale, le site est choisi pour y transférer le Fonds régional d’art contemporain de Basse-Normandie, projet confié à Rudy Ricciotti.

Ancien quartier Lorge, cloître.

Crédits : Cadomus – Karl Dupart

La gendarmerie

Autre couvent transformé pour l’usage des militaires : le couvent des Carmes, dans le quartier Saint-Jean. Il sert un temps d’hôpital pour les soldats de la garnison atteint de maladie vénérienne. Mais c’est en 1802 que la gendarmerie s’y installe. Toutefois, en 1839, décision est prise de démolir les locaux, en bien mauvais état. C’est chose faite en 1864, à l’exception de l’église, détruite elle en grande partie en 1944 et dont les vestiges sont rasés dans le cadre de la reconstruction.

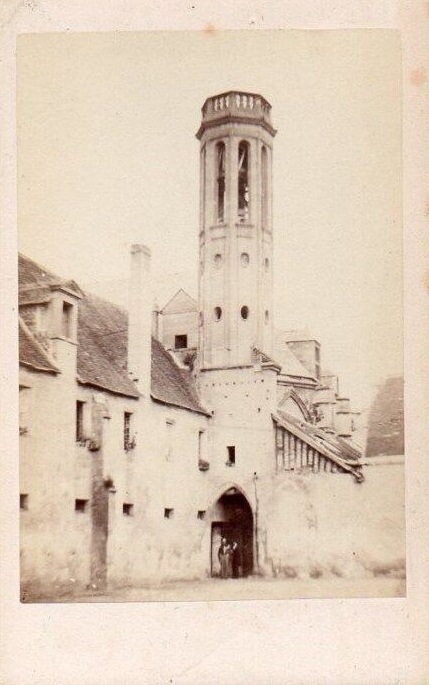

Ancien couvent des Carmes.

Crédits : droits réservés

En 1862, une nouvelle gendarmerie est construite dans le quartier de la foire, alors en pleine restructuration urbaine. La caserne est édifiée par l’architecte départemental Léon Marcotte. Ses contemporains jugèrent sévèrement l’architecture de ce bâtiment imposant de trois étages qui occupait un pâté de maison entier compris entre la rue Sadi-Carnot, la place Gambetta, la rue Daniel-Huet et la rue Choron. Mais derrière des critiques esthétiques, pouvaient se cacher des raisons plus politiques, les bonapartistes n’ayant jamais été très implantés dans l’intelligentsia caennaise.

En 1944, le bâtiment est incendié et seuls les murs subsistent. L’ensemble est rasé pour construire le centre administratif départemental. Au hasard de ses recherches, l’équipe de Cadomus, a retrouvé un vestige de l’ancienne caserne : l’ancien portail de la gendarmerie de la rue Daniel-Huet, remonté à l’entrée du parc de stationnement de l’hôtel de police municipale, sur l’avenue Albert Sorel (voir l’article Ça déménage – Deuxième partie). La caserne Martin, moins importante, est construite au sud de la rue Daniel-Huet. Une deuxième caserne, la caserne Le Flem est construite à la Grâce de Dieu au début des années 1970. La caserne Martin vient à son tour d’être démolie après l’ouverture de la nouvelle caserne Le Flem. Un programme de logement, mené par Rudy Ricciotti, y sera construit.

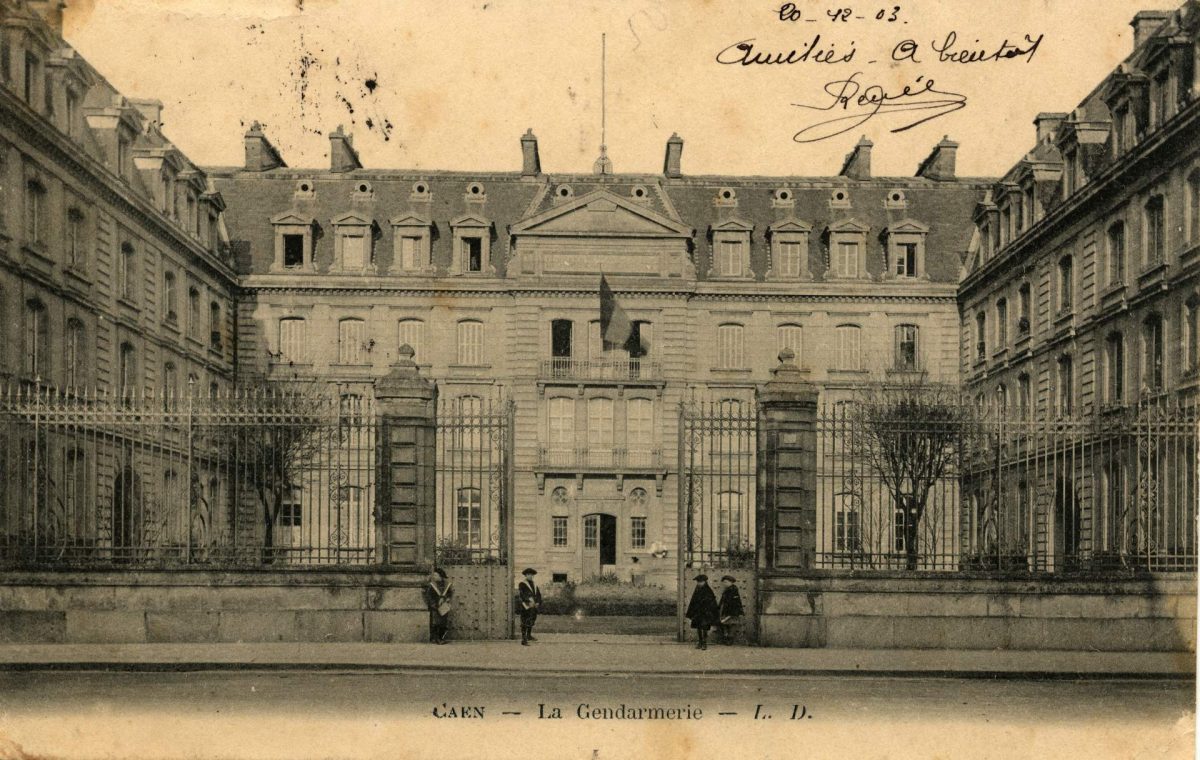

Ancienne gendarmerie.

Ancienne gendarmerie.

Crédits : collection Georges Pigache

La caserne Lefebvre

À la fin du 19e siècle, une nouvelle caserne est construite dans le château. Ce dernier est depuis le 18e siècle, entièrement réservé aux militaires. Le départ des civils commence en réalité dès le 16e siècle. À la fin du 17e siècle, Louis XIV fait construire un hôtel des Invalides afin de s’occuper des soldats blessés. Sont également aménagés dans le château un arsenal et des magasins à poudre. Le château devient ainsi au 18e une enceinte intégralement militaire. Au cours du 19e siècle, la forteresse est réaménagée. Vers 1816–1818, une poudrière est construite dans les ruines du donjon (détruit pendant la Révolution), dont les derniers vestiges sont arasés dans les années 1840 afin de faciliter les manœuvres. Les bâtiments existants sont réutilisés. Ainsi l’ancienne église paroissiale Saint-Georges sert un temps de magasin à poudre, puis de salle d’armes.

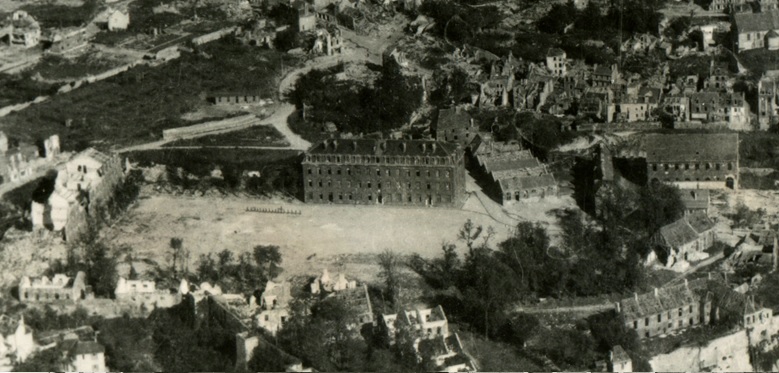

Vers 1877, les anciens fossés du donjon sont comblés et un premier bâtiment de casernement est bâti au nord de l’enceinte pour le 36e régiment d’infanterie de ligne. Un second bâtiment est construit par la suite. Les bâtiments sont typiques de l’architecture militaire de la Troisième République que l’on retrouve un peu partout en France. Le château est alors connu sous le nom de caserne Lefebvre.

Château de Caen, caserne Lefèvre.

Crédits : collection Georges Pigache

Pendant l’entre-deux-guerres, la caserne se vide peu à peu. Le château est touché par les bombardements de 1944. L’un des baraquements est détruit et l’autre sert à loger les ouvriers de la Reconstruction, puis est rasé. Le reste du château est rendu aux civils. En octobre 1956, l’administration du Domaine cède le château à la Ville qui en fait l’enceinte des musées.

Au centre, bâtiment de caserne près de la porte des Champs.

Crédits : archives municipales de Caen

Le quartier Claude Decaen

Dernière caserne construite sur le territoire de Caen : le quartier Claude Decaen. Dès 1871, la municipalité réclame l’ouverture d’une caserne d’artillerie à Caen. Mais ce n’est qu’en 1909 que le projet commence à réellement se concrétiser. Un terrain situé sur les hauteurs de Vaucelles au sud du boulevard Leroy est choisi. Le site, qui occupe un vaste quadrilatère compris entre l’avenue Georges Guynemer, la rue Michel Lasne, le boulevard Raymond Poincaré et la rue Guillaume Trébutien, est alors à la lisière de l’espace urbanisé et une nouvelle voie (l’actuelle avenue Albert Ier) doit être ouverte dans le prolongement de la rue du belvédère afin de relier la nouvelle caserne au reste de la ville. Les travaux sont tout juste terminés pour le début du premier conflit mondial. Elle est occupée par le 43e régiment d’artillerie.

La caserne n’est pas occupée longtemps puisqu’elle est abandonnée dans la deuxième partie du 20e siècle. La plupart des bâtiments et le mur d’enceinte sont détruits afin de construire une clinique, des logements et la nouvelle caserne de gendarmerie. Dernier témoignage de cette caserne, l’ancien poste de commandement est aujourd’hui occupé par le pôle de vie Rive droite depuis février 2013.