Ça déménage - Deuxième partie

Le portail du Bon-Sauveur sur la place Caponière (ancien portail de l’hôtal Faudoas).

Crédits : Cadomus – Karl Dupart

Cet article est la suite de l’article Ça déménage – Première partie

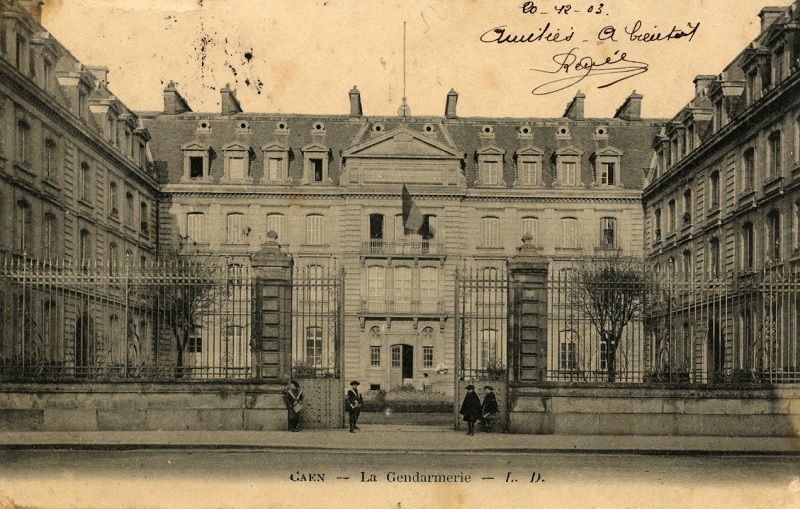

En 2013, une passante remontant la rue Caponière s’étonne de voir des inscriptions sur un rebord de trottoir. Renseignements pris, on fait alors une singulière découverte : cette pierre de granit n’est autre qu’une pierre tombale réutilisée en caniveau. L’anecdote fait sourire, mais d’autres pierres tombales ont été réutilisées de la même façon, comme dans une maison du bas de Venoix, par exemple. Cette habitude ne date pas d’hier. Si parfois il ne s’agit que de quelques pierres, les Caennais ont ainsi pu recycler d’autres éléments plus importants pour des raisons plus décoratives que constructives. L’équipe de Cadomus, au hasard de ses recherches, a notamment pu retrouver la trace de l’ancien portail de la gendarmerie de la rue Huet, détruite en 1944 ; il a tout naturellement été remonté à côté de l’hôtel de police municipale (avenue Albert Sorel). Cette découverte nous a donné l’envie de partir en quête de ces témoins du passé qui ont bougé au gré des événements qui ont marqué notre ville. Petit tour d’horizon.

Ancienne gendarmerie et son portail.

Crédits : collection Georges Pigache

Portail de l’ancienne gendarmerie remonté boulevard Albert Sorel.

Crédits : ville de Caen, François Decaëns

Quand les statues jouent aux chaises musicales

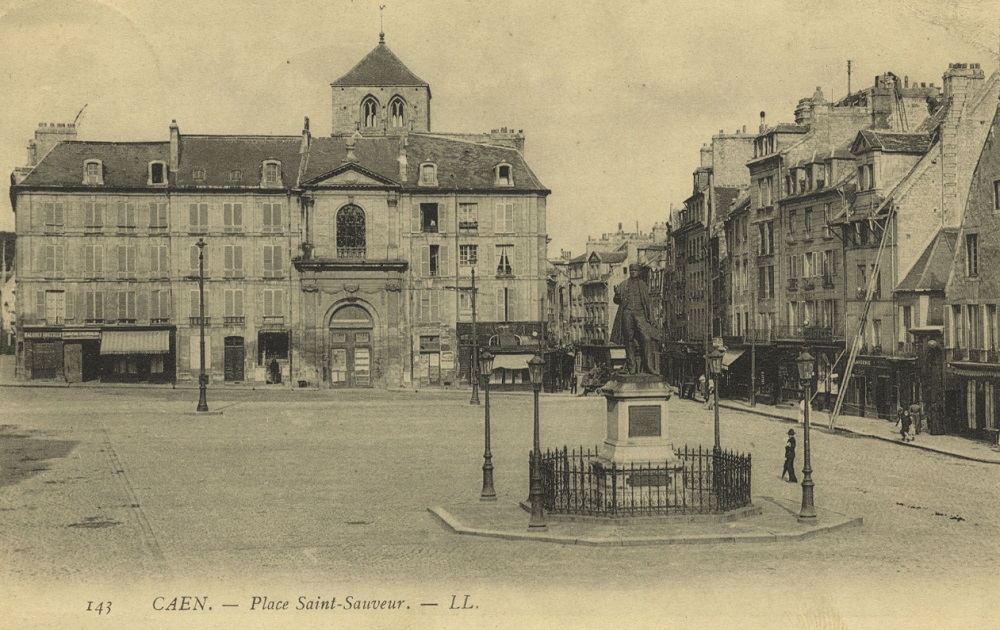

La statue de Louis XIV est sans doute l’exemple le plus connu. Déplacée de quelques mètres dans le cadre des travaux de restauration de la place Saint-Sauveur, la statue de Louis XIV a, en un peu moins de deux siècles, connu plusieurs situations.

Première étape en 1828 : Louis XIV sis alors sur la place Royale (actuelle place de la République), mais en 1882, Albert Mériel accède au pouvoir et prend une décision à la portée symbolique forte, à cette époque où la République s’affirme : souvenir de toutes « les oppressions et des tyrannies » imputées à la monarchie, la statue quitte la place, qui prend au passage son nom actuel.

Louis XIV sur la place Royale.

Crédits : collection Aurélien Léger

Destination place du Parc, actuellement place Louis Guillouard, devant le mur d’enceinte du lycée Malherbe (dans l’Abbaye aux Hommes). 80 ans plus tard, l’hôtel de ville prend la suite du lycée et, pour l’occasion, d’importants travaux sont menés dans le secteur. Le mur d’enceinte est détruit, le parc est converti en jardin à la française (esplanade Jean-Marie Louvel) et la statue n’a plus sa place.

Louis XIV place du Parc.

Crédits : archives municipales de Caen, fonds Robert Delassalle

La place Saint-Sauveur voisine étant orpheline de sa statue d’Élie de Beaumont, fondue par les forces d’occupation pendant la Seconde Guerre mondiale, le monarque est transféré à son emplacement presque définitif en décembre 1961….à la place de la statue de Malherbe provisoirement installée sur site juste après la guerre. La sculpture du célèbre poète se dresse de nos jours place Bouchard.

Statue d’Élie de Beaumont place Saint-Sauveur.

Crédits : collection Georges Pigache

Statue de Malherbe au milieu de la place Saint-Sauveur après-guerre.

Crédits : collection Georges Pigache

Louis XIV, place Saint-Sauveur.

Crédits : ville de Caen, François Decaëns

Une autre statue ayant fait des armes sur la place de la République orne désormais les espaces du château de Caen. Devant le musée de Normandie, ce jeune homme de bronze qui semble pensivement interroger le ciel n’est en réalité qu’une partie d’un ensemble qui investissait autrefois la partie est de la place. Il s’agit d’un monument, inauguré le 5 août 1905, en l’honneur de Charles Demolombe, ancien professeur de l’université de Caen. Il remplace une statue du compositeur Auber installée deux décennies plus tôt (1883). Juché sur un piédestal, le professeur de droit enseigne doctement et, à son pied, l’élève écoute. Touchée par les bombes pendant la bataille de Caen, la place est réaménagée 1959 et Demolombe finit dans les réserves du musée de Normandie. Son élève, plus chanceux, est installé devant le logis des gouverneurs, actuel musée de Normandie.

Monument à Demolombe, place de la République.

Crédits : collection VB, Victor Benaïm, avec l’autorisation d’Yves Bénain

Étudiant de Demolombe devant le musée de Normandie.

Crédits : Cadomus

Églises ou musées ?

Aujourd’hui situé dans le château, le musée des beaux-arts a été aménagé initialement dans les années 1800 dans une aile du séminaire des Eudistes (place de la République) bien que d’autres emplacements ont pu être envisagés. Ainsi, l’église Notre-Dame-de-la-Gloriette a un temps été pressentie pour accueillir cette institution. Depuis 1795, l’ancienne église des Jésuites servait de lieux de stockage pour les tableaux confisqués aux communautés religieuses. Encore aujourd’hui, un riche patrimoine est entreposé dans cette église, qui peut être vue comme un véritable musée vivant de l’art religieux caennais. La pièce magistrale de cet ensemble est sans nul doute le maître-autel qui occupe son abside. Le majestueux baldaquin de marbre et d’or a été commandé en 1707 par l’abbesse de la Trinité au moine Guillaume de La Tremblaye, architecte ayant reconstruit les deux grandes abbayes caennaises. La belle chaire de la première partie du 18ème siècle proviendrait, quant à elle, du monastère des Bénédictins.

Baldaquin de Notre-Dame-de-la-Gloriette.

Crédits : Cadomus – Karl Dupart

D’autres églises ont pu accueillir des œuvres provenant de lieux de culte désaffectés et souvent disparus. Si le monastère des Carmes n’a laissé aucune trace dans l’espace urbain (sauf un nom de rue), on peut néanmoins en admirer l’un des derniers témoignages dans l’église Saint-Jean. Dans le bras sud du transept a, en effet, été remonté l’ancien maître-autel de l’église des Carmes, bel exemple de retable de la fin du 17e siècle. Dans cette même église se trouvent deux statues en bois polychrome – Saint- Norbert et Saint-Augustin – qui proviennent de l’abbaye d’Ardenne, dont l’église est aujourd’hui la bibliothèque de l’IMEC.

Retable des Carmes, église Saint-Jean.

Crédits : droits réservés

Plus insolite est la statue en bois peint ; cette statue de la Vierge, dite Notre-Dame-de-Protection, date du 17e siècle et ornait autrefois la porte Millet, qui permettait l’accès à la ville depuis le faubourg de Vaucelles.

Notre-Dame-de-Protection, église Saint-Jean.

Crédits : Cadomus – Karl Dupart

Un musée…sans musée

Des pièces prélevées sur divers monuments caennais et aujourd’hui dispersées ont été par le passé réunies dans un musée aujourd’hui privé de locaux. Après le déménagement définitif de l’administration préfectorale dans les locaux de l’actuelle place Gambetta dans les années 1850, le préfet lègue les locaux libérés de l’ancien collège du Mont (rue Arcisse de Caumont) à la Société des antiquaires de Normandie, fondée à Caen en 1824 par Arcisse de Caumont, pour qu’elle y crée un musée. Y sont exposés différentes pièces archéologiques et des éléments architecturaux en provenance de monuments de la ville. On remonte par exemple sur un mur de la cour la façade d’une maison du 16ème siècle provenant de l’actuelle rue Caponière, ainsi que le porche du 13ème siècle de l’ancien Hôtel-Dieu de Caen, démoli dans les années 1830.

Porche de l’ancien hôtel Dieu et lucarnes du 16e siècle avant-guerre dans la cour de l’ancien collège du Mont.

Crédits : collection Georges Pigache

Dans une salle du rez-de-chaussée est transférée une cheminée Renaissance, en provenance du n°28 rue Saint-Jean et datant de 1568. En 1944, le musée est gravement endommagé et les collections quittent les locaux vétustes (elles ont par la suite été déposées aux musées de Normandie et de Vieux-la-Romaine). La façade de la rue Caponière, déposée pour être remontée sur un autre mur, est détruite par erreur. Sauvé in extremis, le porche de l’hôtel-Dieu a été déplacé de quelques mètres seulement ; il est toujours visible dans un jardin du n°71 de la rue de Bras.

Porche de l’ancien hôtel Dieu actuellement rue de Bras.

Crédits : Cadomus – Karl Dupart

L’impressionnante cheminée Renaissance est, par contre, plus difficile à trouver. Elle occupe désormais une salle de l’hôtel d’Escoville (la salle Moisant-de-Brieux pour les curieux), qui abrite désormais les séances de la Société des antiquaires de Normandie.

Cheminée de la salle Moisant de Brieux dans l’hôtel d’Escoville, datée 1568.

Crédits : Wikimedia Commons

De la rue Saint-Jean à la rue Caponière

Dernière exemple de ce « recyclage » : le portail du Bon-Sauveur. Cette imposante porte-cochère qui permet l’accès à la cour de l’hôpital depuis la rue Caponière a parcouru quelques kilomètres puisqu’il provient de l’hôtel Faudoas situé rue Saint-Jean. Édifié au 18e siècle pour la femme d’un marquis, cet hôtel particulier est vendu par la suite au comte de Faudoas. Acheté en 1833 par Harou-Romain, il est très largement amputé lors du percement de la rue Jean Romain entamé en 1835. Les deux ailes conservées ayant disparu en 1944, cette porte-cochère est donc le seul vestige de l’édifice.

Portail du Bon-Sauveur.

Crédits : Cadomus – Karl Dupart

Cette petite liste n’est, bien sûr, pas exhaustive. D’autres exemples pourraient encore être signalés (les anciennes chaînes de l’université sur le parvis de la Gloriette, la fontaine des Trois Grâces agrémentant désormais un parc public à Langrune…) et certains restent encore à découvrir.