La place Singer

Vue partielle de la place.

Crédits : collection Georges Pigache

Découvrez un aperçu de la modélisation de la rue Nationale et de la place Singer

Retour sur l’histoire de la place

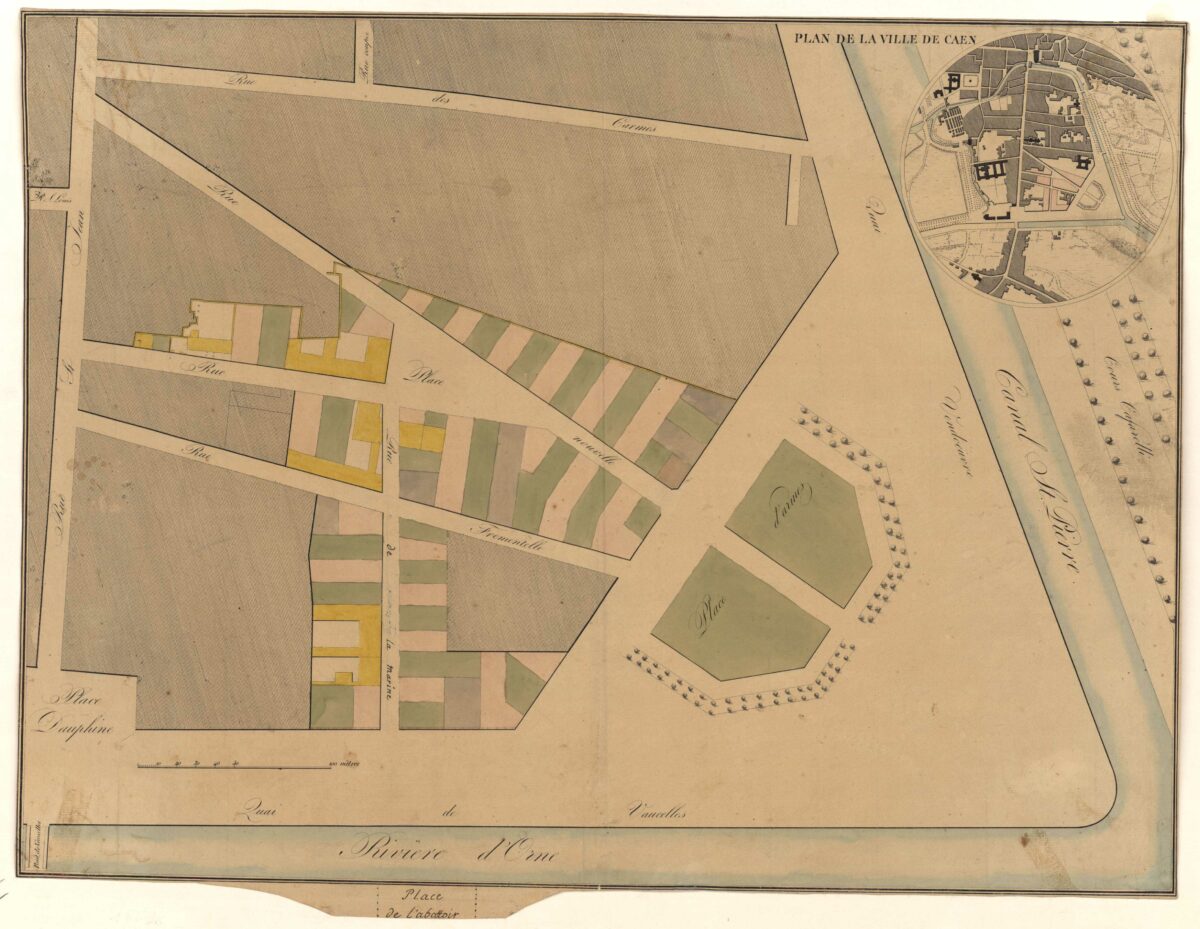

En 1830, une vaste opération d’urbanisme est engagée au sud du quartier Saint-Jean sur l’initiative d’un riche négociant de l’industrie cotonnière, David Singer. Sont rasés à cette occasion l’hôtel d’Harcourt, une partie des jardins de l’hôtel de l’Intendance et du couvent des Ursulines (dont D.Singer était propriétaire des terrains) et surtout la presque totalité de l’Hôtel-Dieu. L’opération se monte à 57 000 francs et le nouveau quartier est destiné à devenir la plus belle partie de la ville. Le journal Pilote se risque même à imaginer ce nouveau pan de la cité normande comme « une petite Chaussée d’Antin, avec un beau port de plus« . Des propos courants dans ce premier tiers du 19e siècle où l’aménagement des villes de province doit évoquer les grands et beaux espaces de la capitale. De nouvelles rues sortent de terre : rue de la Marine, rue Nationale, rue du Havre, rue Laplace, rue Singer et place Singer. La place est arborée plus tardivement, en 1869.

Le plan de lotissement de la place.

Crédits : Archives du Calvados – CPL/254

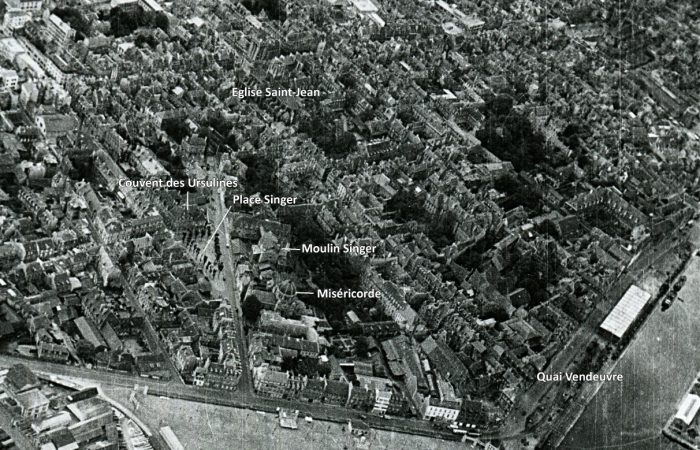

Les contours de la place Singer rappelaient ceux de l’actuelle place de la Résistance. C’est avant 1944 la plus vaste place publique du quartier Saint-Jean avec la place Foch. Récente, elle ne présentait pas un bâti prestigieux et reconnu, exception faite d’une partie du couvent des Ursulines, établi au cœur du quartier Saint-Jean depuis le milieu du 17e siècle. Protégé au titre des monuments historiques, il avait échappé à la destruction dans les années 1830.

Vue d’ensemble avant 1944.

Crédits : archives municipales de Caen

Ancien couvent des Ursulines, façade sur place Singer.

Crédits : Archives du Calvados, fonds Norbert-Sauvage – f_6792

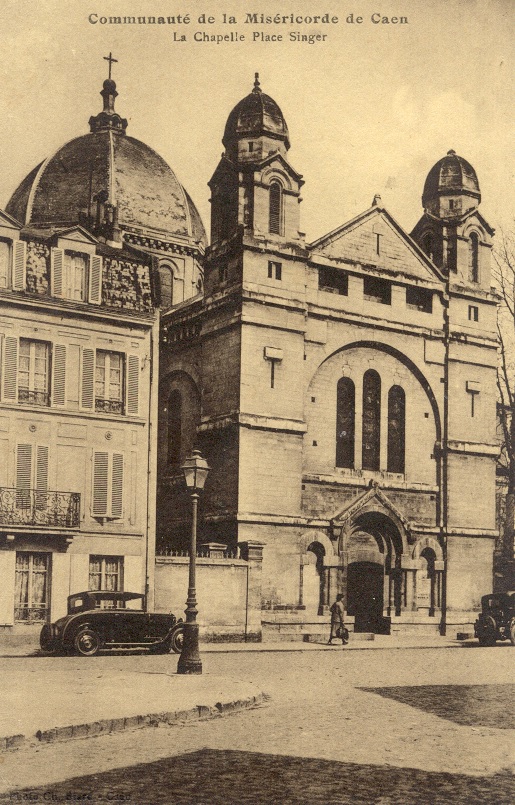

Attardons-nous tout de même sur la chapelle de la Miséricorde et le moulin Singer.

La chapelle de la Miséricorde

En 1865, la Congrégation des sœurs gardes-malades dites « sœurs de la Miséricorde » s’installent rue des Carmes. De 1867 à 1880, elles font construire une chapelle sur pilotis car le terrain est instable. Les plans sont dressés par Gustave Auvray (1823-1886), architecte local. Il opte pour un style détonant, le romano-byzantin, plus en vogue dans le midi de la France qu’en Normandie.

Sa construction n’est pas de tout repos, les dépenses dépassant de beaucoup le devis initial. En 1880, quelques généreux dons et une loterie permettent d’achever la totalité de l’œuvre. La nouvelle église est consacrée en 1881.

Fortement critiquée par les tenants du bon goût dès sa construction, la chapelle devient petit à petit un élément fort du paysage de la ville. Très photographiée, sa coupole majestueuse figure parmi les plus jolies choses qu’offre l’horizon caennais. On vante également l’impression de grandeur de l’édifice une fois le portail d’entrée passé, ainsi que son autel richement décoré, sorti des ateliers des frères Jacquier. En son temps, Guillaume-Stanislas Trébutien (1800-1870) grand érudit local, prend le pari que la nouvelle église « figurera parmi les richesses architecturales que possède la ville ».

Chapelle de la Miséricorde, façade sur place Singer.

Crédits : collection Georges Pigache

Le moulin Singer

Le moulin Primois ou Singer était en réalité un ancien moulin à huile construit en 1833 sur une partie des jardins de l’hôtel de Tilly Blaru (38 rue des Carmes).

Moulin Singer.

Crédits : collection Georges Pigache

Les frères Primois reprennent l’activité de l’établissement en 1850. Ce dernier connait dès lors une activité soutenue à la faveur des très bonnes récoltes de colza dans la Plaine de Caen.

En 1883, le moulin reconstruit devient la minoterie Primois-de-Gouville et est capable de produire la moitié de la capacité de production de la minoterie Lemanissier.

L’activité cesse en 1936 après le déclin régulier de la production. Avant la guerre, une partie des murs est occupée par un bâtiment à usage commercial spécialisé dans la vente de pièces détachées d’automobiles.

Les bombardements de juin et juillet 1944 n’ont rien laissé de la place et des rues voisines, exception faite des arbres plantés à la fin des années 1860. La clinique de la Miséricorde est reconstruite à l’emplacement de l’ancien couvent des Bénédictines (couvent des Cordeliers avant la Révolution) et seule le nom de la rue témoigne de sa présence dans le quartier Saint-Jean.

Vue de la place après 1944.

Crédits : archives municipales de Caen, fonds Robert Delassalle