Les établissements de santé à Caen

Ancien hospice Saint-Louis, vue sur cour.

Crédit : droits réservés

Les établissements médiévaux

Le mystère plane concernant la fondation du premier hôpital à Caen. Selon Pierre-Daniel Huet, érudit caennais des 17e et 18e siècles, un premier établissement aurait été fondé par Guillaume le Conquérant au pied du château de Caen. Mais aucune preuve tangible ne vient corroborer ce qui ne reste qu’une hypothèse.

La Maladrerie

Le premier établissement dont on trouve la trace est une léproserie fondée par Lanfranc, premier abbé de Saint-Étienne, vers 1066-1070, à l’écart de la ville sur la route de Bayeux. Elle avait pour vocation de prendre en charge les malades du Bourg-l’Abbé, de Venoix et de Saint-Germain-la-Blanche-Herbe. Elle donne son nom à un hameau qui se forme à proximité : La Maladrerie. Au 12e siècle, Henri II, duc de Normandie et roi d’Angleterre, fonde une seconde léproserie réservée cette fois aux habitants de Bourg-le-Roi (qui correspond plus au moins à l’actuel centre-ville ancien de Caen). Elle est baptisée Grande Maladrerie pour la distinguer de l’ancienne dite Petite-Maladrerie. Dédiée à la Vierge, elle est également dénommée « Notre-Dame de Beaulieu » ou « Sainte-Marie de Beaulieu ». Constituée d’un clos de 4 hectares et 86 acres, cette léproserie avait sa propre chapelle dite du Nombril-Dieu et bien sûr son propre cimetière.

L’Hôtel-Dieu

Ce n’est qu’en 1160 que l’on trouve pour la première fois mention d’un Hôtel-Dieu établi à Caen. Il aurait été fondé par Henri II, duc de Normandie et roi d’Angleterre. L’hôpital est construit sur la rue Saint-Jean, au débouché du pont de Vaucelles. La grande salle est élevée dans le style Plantagenêt dans la deuxième partie du 12e siècle dont les exemples contemporains toujours debout sont l’Hôtel-Dieu du Mans et celui d’Angers. Il s’agit donc probablement du premier édifice non religieux construit dans le style gothique à Caen. L’ensemble se composait d’un long bâtiment de 210 mètres, large de 31 mètres, établi parallèlement à l’Orne. Au sud, un moulin est érigé sur le bras de l’Orne passant au nord de l’île du pont de Vaucelles. Chaque extrémité se terminait par un mur à pignon. La façade sur la rue Saint-Jean était la plus décorée. À l’intérieur, une grande salle était divisée par deux séries de piliers surmontés d’arcs brisés qui n’était pas sans rappeler la salle des chevaliers de l’abbaye du Mont-Saint-Michel, construite quelques années auparavant.

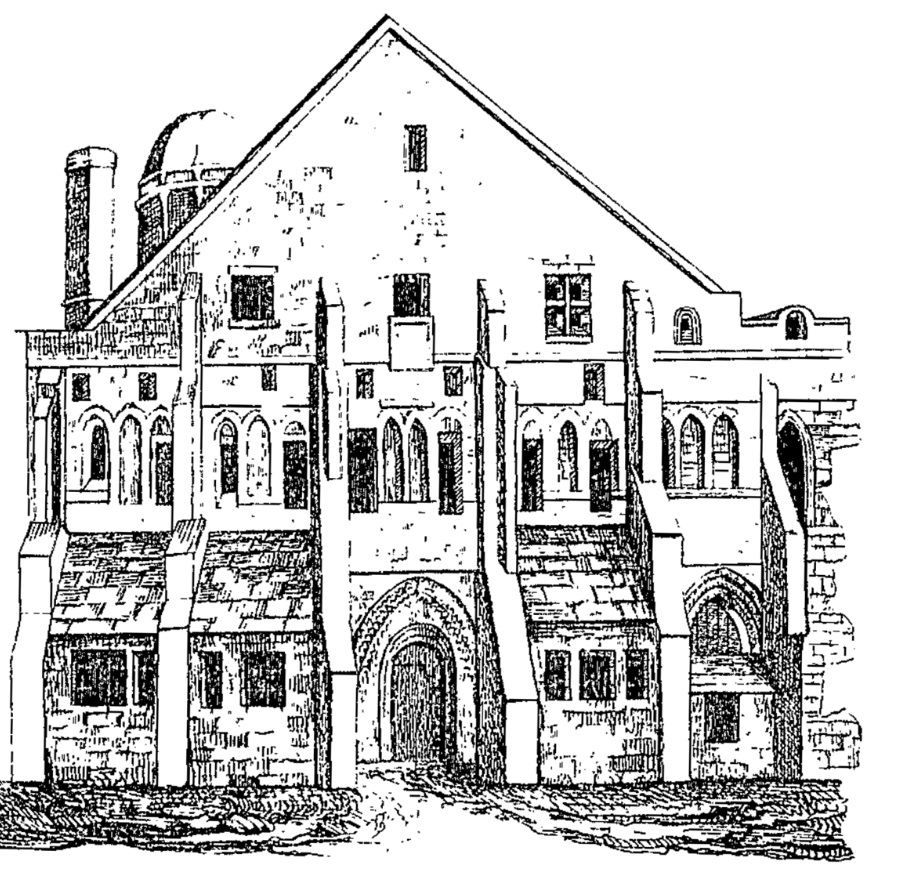

Ancien Hôtel-Dieu.

Crédits : Bulletin monumental publié sous les auspices de la Société française pour la conservation et la description des monuments historiques

L’hôpital Saint-Gratien

En 1364, est fondé dans une maison de la rue Saint-Jean l’hôpital Saint-Gratien à destination des aveugles. Une chapelle est construite dans la deuxième moitié du 14e siècle. En 1399, Saint-Gratien est rattaché à l’hôpital des Quinze-Vingts de Paris. Le nom des administrateurs est connu au 15e siècle, mais par la suite l’hôpital ferme faute de moyens suffisants. Seule est conservée la chapelle, dite cléricale, dont le titulaire, un clerc aveugle, prend le titre de prieur. L’ensemble se délabre et l’hôpital des Quinze-Vingt se décide à le vendre au 18e siècle. Il est racheté en 1717 par Gilles Clément, propriétaire d’un hôtel particulier voisin. À la Révolution, la chapelle est désaffectée et devient une boutique. À cette époque, le clocher, qui menace ruine, est abattu. Elle est définitivement détruite dans les années 1920 au moment du percement de la rue Gaston-Lavalley.

La fin de l’Ancien Régime ou le Grand Enfermement

Au 17e siècle, le rapport aux pauvres change. Jusqu’ici la charité chrétienne enjoignait de prendre en charge les plus faibles et de leur fournir un refuge. Toutefois, à partir du Grand Siècle, les pauvres sont vus comme une menace qui doit être contrôlée. Ouvrent alors un certain nombre d’établissements afin de cantonner les mendiants, vagabonds et prostituées, ce que Michel Foucault qualifiera au 20e siècle de « grand enfermement ». La ville de Caen n’y déroge pas. En 1640, sont officiellement approuvés les statuts de la maison des Petits Renfermés. Fondé dix ans plus tôt pour lutter contre la mendicité et redresser les indigents par le travail, l’établissement est rapidement affecté aux enfants pauvres, orphelins ou abandonnés. Cette annexe de l’Hôtel-Dieu est bâtie dans les jardins du prieuré près de la tour au Massacre à la confluence de l’Orne et de l’Odon.

L’hôpital général ou hospice Saint-Louis

Le 10 mars 1655, l’assemblée générale de la ville de Caen, pressée par Henri II d’Orléans-Longueville, gouverneur de Normandie, fonde un bureau pour renfermer les pauvres. À la demande du parlement de Normandie, l’établissement est renommé hôpital général de la Charité de Caen en 1674. Après avoir envisagé un certain nombre de terrains à l’extérieur des remparts de la ville, l’assemblée municipale décide finalement d’établir le nouvel établissement dans l’ancien près de la foire, au sud-ouest de l’île Saint-Jean, à proximité de l’Hôtel-Dieu. En 1678, sont transférés sur le site encore en construction les pauvres détenus à la Gobelinière. Cette maison de santé à l’origine destinée aux pestiférés avait été établie au 18e siècle dans un hameau isolé de la paroisse de Sainte-Paix (rue du Marais) et avait rapidement accueilli des pauvres valides. Dans la deuxième partie du 18e siècle, les mendiants et vagabonds sont envoyés sur le site de la Grande Maladrerie, transformé en dépôt de mendicité, dit de Bicêtre. Les vieillards infirmes ou ne pouvant travailler, ainsi que les orphelins pauvres et les enfants trouvés et abandonnés, demeurent dans l’hospice. Au 19e siècle, les Petits Renfermés et l’hôpital général sont fusionnés. Il est désormais connu sous le nom d’hospice Saint-Louis.

Ancien hospice Saint-Louis, rue Saint-Louis.

Cartouche de l’ancien hospice Saint-Louis.

Crédits : musée de Normandie

Le traitement des « aliénés »

Après la destruction dans les années 1780 de la Tour Chastimoine, le dépôt de mendicité de Beaulieu accueille également les malades mentaux qui y étaient enfermés. Ce n’est qu’en 1820 que la prison, devenue entre-temps maison centrale de force et de correction, perd tout usage hospitalier, les malades mentaux étant désormais envoyés au Bon-Sauveur.

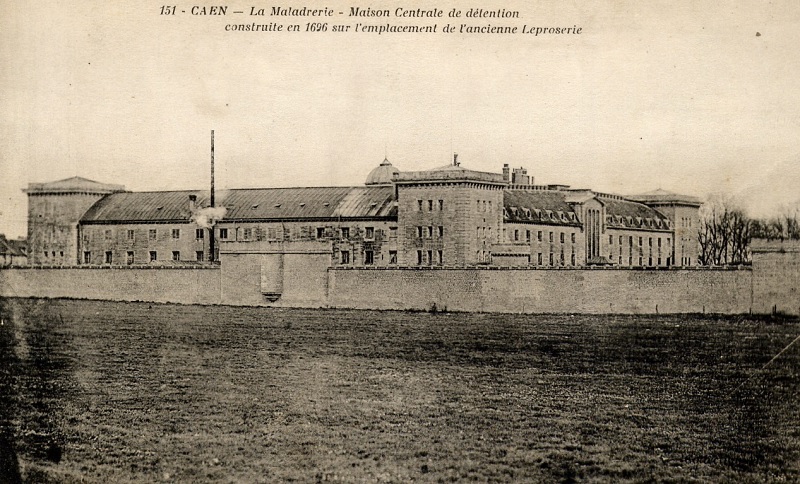

Ancienne maison Centrale de détention construite sur l’ancienne Léproserie.

Ancienne maison Centrale de détention construite sur l’ancienne Léproserie.

Crédits : droits réservés

Ce dernier établissement est fondé à Vaucelles par Anne Leroy à l’origine pour prendre en charge « les filles et femmes débauchées ». Ce n’est qu’après la Révolution qu’il se spécialise dans l’accueil des malades mentaux.

Bon-Sauveur, ancien pavillon Saint-Charles.

Crédits : Cadomus – Karl Dupart

Le grand chambardement des 19e et 20e siècles

Dès le 18e siècle, l’Hôtel-Dieu est dans un état lamentable. Plusieurs projets sont élaborés sans succès et ce n’est qu’en 1823 que l’Hôtel-Dieu est transféré dans l’ancienne Abbaye-aux-Dames, laissée vide après la fermeture du dépôt de mendicité.

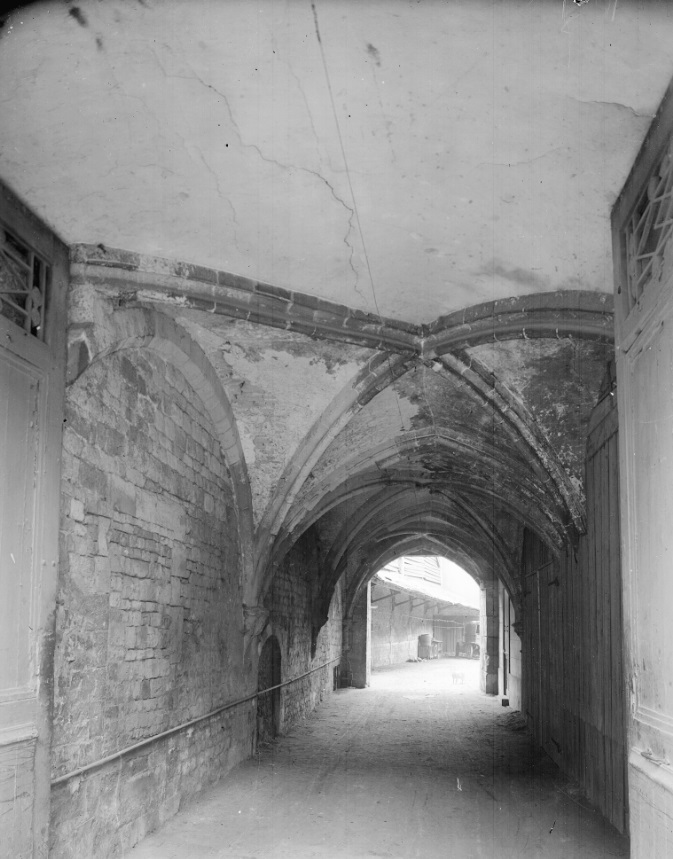

Portique de l’Hôtel-Dieu, abbaye aux Dames.

Crédits : Cadomus – Karl Dupart

Sur le site de l’ancien hôpital médiéval est établi un nouveau quartier. Sont alors tracés les rues Singer, Neuve-du-Port, du Havre, Laplace et de la Marine et le quai de Juillet (voir l’article sur la place Singer). Les quelques rares vestiges situaient rue Laplace sont détruits en 1944. Seul subsiste le portail gothique sur la rue Saint-Jean, sauvé de la démolition par Arcisse de Caumont et remonté sur une façade du musée des antiquaires de Normandie. Il peut encore être observé rue de Bras.

Vestige de l’ancien Hôtel-Dieu rue Laplace avant 1944.

Crédits : Médiathèque de l’architecture et du patrimoine.

À la fin du 19e siècle, les salles de l’Hôtel-Dieu ne correspondent déjà plus aux normes modernes de l’hygiène. Dans le quartier Saint-Jean, l’hospice Saint-Louis, est devenu trop insalubre. Il est donc décidé de construire un nouvel hôpital et de transférer l’hospice dans l’ancienne abbaye. Ce nouvel établissement, érigé par Charles Auvray, architecte de la ville, est inauguré par Georges Clemenceau en 1908 sur la route de Ouistreham.

Chapelle de l’hôpital Clemenceau.

Crédits : Cadomus – Karl Dupart

C’est la fin de l’hôtel-Dieu. L’hospice Saint-Louis demeure dans l’ancienne abbaye jusque dans les années 1980. Les services sont transférés dans le couvent de la Charité à la Guérinière qui se spécialise dans l’accueil des personnes âgées. Il devient le centre pour personnes âgées, puis la résidence pour personnes âgées « La Charité ». Dans le quartier Saint-Jean, le départ de l’hospice libère un grand tènement de 2,3 ha compris entre la rue Saint-Jean, l’actuel cours Général de Gaulle, la rue Saint-Louis et la caserne Hamelin qui s’étirait le long de l’actuelle promenade de Sévigné. L’intégralité des bâtiments du 17e siècle est rasé dans les années 1920. On ne conserve qu’une ancienne tour des fortifications, dite tour Ès-Morts. Plusieurs voies sont créées (place Maréchal-Foch ; rues Gabriel Dupont, René Perotte, du Onze-Novembre, Paul Toutain, Gaston Lavalley, de Reims). Ce quartier qui s’urbanise lentement dans les années 1930 est entièrement détruit pendant la bataille de Caen. Le tracé des rues ne reprend qu’imparfaitement l’ancien tracé établi dans l’entre-deux-guerres.