La place Courtonne

Fin octobre 2025, ont commencé les travaux de réaménagement d’une partie de la place Courtonne. Cette place en tant que telle est une création relativement récente. Située à l’articulation entre le port de Caen, le quartier Saint-Jean et le centre-ville, elle est toutefois le résultat d’une sédimentation longue de deux siècles. Ni tout à fait centrale, ni en périphérie, elle occupe une place à part dans le dispositif urbain. Elle tient par ailleurs un rôle majeur dans l’histoire des transports en commun, non seulement à Caen mais aussi dans une grande partie du Calvados.

Une histoire étroitement liée aux aménagements hydrauliques de la rivière et au développement du port

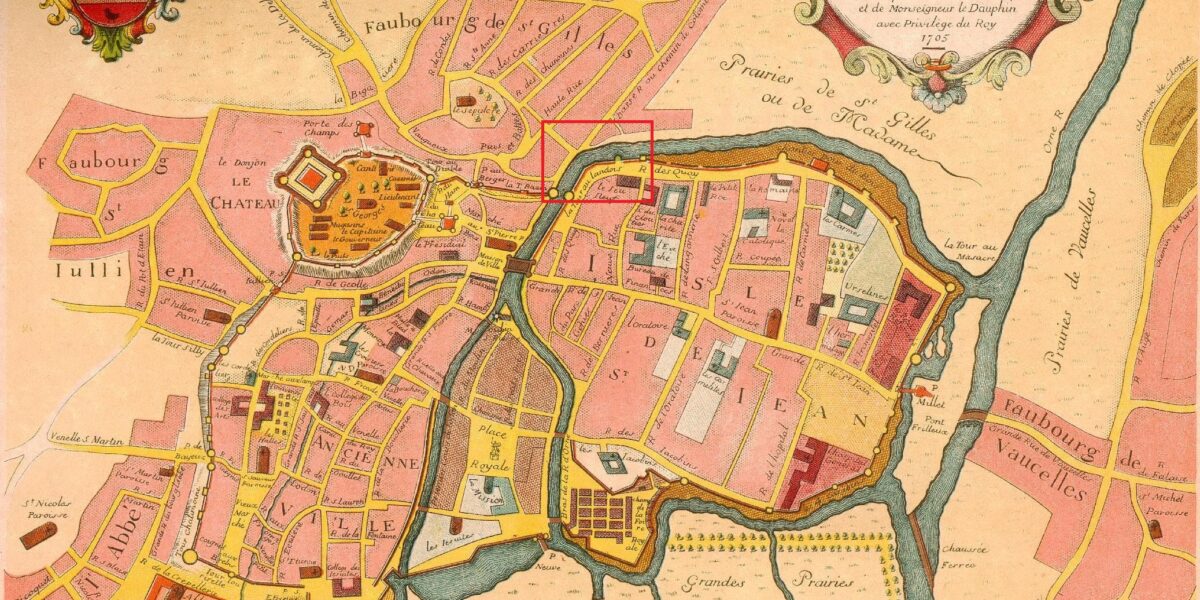

Le port de Caen, mentionné en 1026-1027, est un des facteurs de la richesse de la ville. Il est situé à l’origine entre le pont Saint-Pierre (au sud de l’actuelle place Saint-Pierre) et l’île Saint-Jean sur un bras de l’Orne qui traverse la ville. En rive gauche de la rivière se trouve au Moyen Âge le quai Villons (actuelle rue des Prairies-Saint-Gilles, également appelée par le passé rue des Sables). Y sont mentionnées en 1083 trois maisons qui devaient vraisemblablement servir d’habitations pour les percepteurs des droits de débarquement du port.

Aux 14e et 15e siècles, le Bourg-le-Roi et l’île Saint-Jean sont fortifiés (voir l’article sur les fortifications). Une chaîne est tendue entre la tour Leroy (côté Bourg-le-Roi) et la tour aux Landois (côté île Saint-Jean) pour empêcher l’entrée des navires dans la ville. La muraille sépare désormais la rivière de la rue des Quais sur l’île Saint-Jean.

Cette muraille n’est toutefois pas un obstacle au développement du port, comme le montre cette citation du sieur de Bras, Charles de Bourgueville, au 16e siècle :

« De dessus ces murailles, l’on a le plaisir de voir flotter les navires de ceste rivière, et à travers ces délectables et larges prairies, puis descendre et charger les marchandises le long des dictes murailles, icelles mettre en greniers, celliers et magasins dedans la ville, en ceste tortue et riche rue des Quaizs : riche je la dy pour ce que les plus rares marchandises qui descendent cette rivière y sont mises et posées comme aussy les marchandises des habitants qu’ils envoyent en pays estrange, attendans l’opportunité de vente. »

Plan de Fer (1705). L’emplacement de la place Courtonne se trouve dans l’encadré rouge.

Crédits : Wikicommons

À partir du 17e siècle, ce secteur est l’objet d’importants aménagements inscrits dans un ensemble de travaux d’urbanisme et portuaires qui participent à ce que Gabriel Désert a qualifié de « cycle fluvio-maritime consciencieusement élaboré ». La muraille qui sépare la rivière du quartier Saint-Jean est détruite. Dans les années 1780-1790, la rivière est canalisée sur un axe différent de son cours d’origine afin de faciliter la navigation (canal Saint-Pierre). Le quai Vendeuvre, dont la construction n’est réellement terminée qu’au milieu du 19e siècle, est alors créé.

Plan de l’emplacement de l’ancienne porte au berger de la ville de Caen et de ses abords (1783)

Crédits : Archives du Calvados – C/1141/2

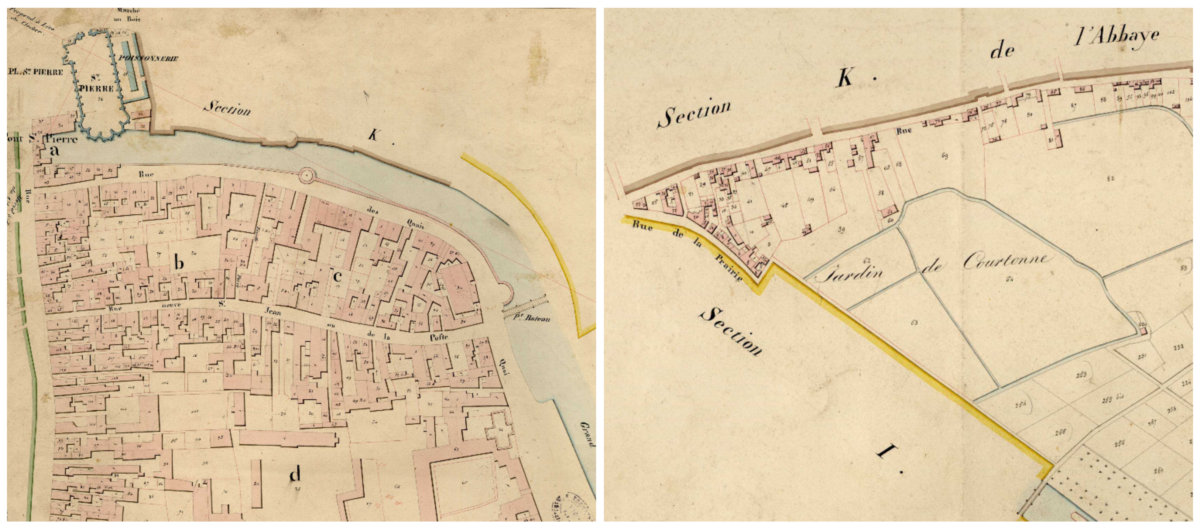

Deux ponts sont construits sur la rivière canalisée. Un pont tournant est créé au bout de la rue des Carmes. Plus en amont, un autre franchissement est jeté sur la rivière au bout de la rue Neuve-Saint-Jean (dont le débouché se trouvait alors à l’emplacement de celui de l’actuelle rue de Bernières). Il est établi devant l’emplacement de l’ancienne tour Lesbaki, une des tours qui flanquaient les fortifications de l’île Saint-Jean (et dont on a retrouvé les soubassements lors des travaux de déblaiements après-guerre). Sur les plans cadastraux du début du 19e siècle, il est nommé pont-bateau. Le 21 juin 1835, il est baptisé pont de Courtonne, du nom d’une propriété (le jardin de Courtonne) située vers la rue Basse. L’ancien manoir de Courtonne était autrefois la résidence caennaise des évêques de Lisieux. Le pont est construit en bois. Il provoque un rétrécissement de la rivière dont l’eau stagnante n’est pas sans provoquer des désagréments.

Extraits du cadastre napoléonien :

feuille I « Section de Saint-Jean », à gauche, et feuille C « Section de la Vieille Rivière », à droite.

Crédits : Archives du Calvados – 3P/1932

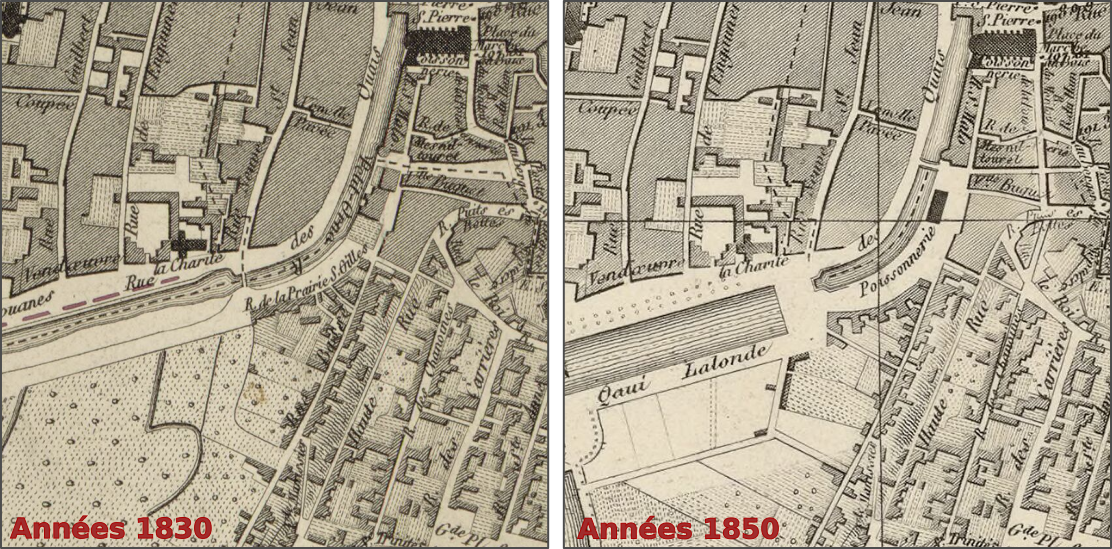

En 1844, commence le percement du canal de Caen à la mer. Un des projets prévoyait le creusement d’un dock dans le jardin de Courtonne, mais finalement la rivière canalisée au siècle précédent est transformée à partir de 1848 en bassin portuaire de 50 mètres de large, l’actuel bassin Saint-Pierre. Le quai Vendeuvre est terminé et le quai de La Londe est alors créé. Le pont de Courtonne, alors fortement délabré, est également reconstruit. Plus large que l’ancien, il abrite le système de vannes entre la rivière et le bassin Saint-Pierre. L’ensemble de ces aménagements est inauguré en 1857.

Une placette est aménagée à l’interconnexion entre le nouveau pont de Courtonne, la rue des Prairies-Saint-Gilles, le quai de La Londe, la rue Samuel-Bochart et la rue de Courtonne, ouverte plus tard. Ces aménagements sont le moteur dans le dernier quart du 19e siècle de l’urbanisation, en lien avec le port, des prairies du jardin de Courtonne situées entre le pont, la rue Basse et le canal.

Plans comparés des environs de la place Courtonne avant et après le percement du canal (mais avant la couverture de la rivière).

Crédits : Gallica

Entre 1860 et 1862, la rivière, transformée en rigole alimentaire alimentant le bassin, est canalisée sur toute sa longueur et couverte dans le centre-ville. Le boulevard Saint-Pierre (actuels boulevards des Alliés et Maréchal-Leclerc) est créé entre l’hôtel de la préfecture et la poissonnerie (voir l’article sur le boulevard Maréchal-Leclerc).

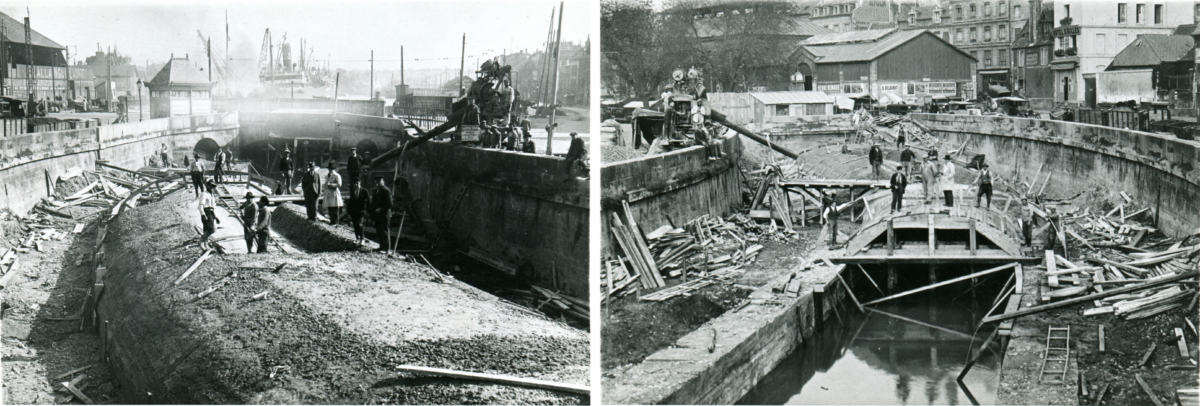

Une petite partie de la rivière, au niveau de l’actuelle place Courtonne, est canalisée comme le reste de la rivière par la construction de murs de quai, mais demeure à ciel ouvert afin d’aménager un abreuvoir.

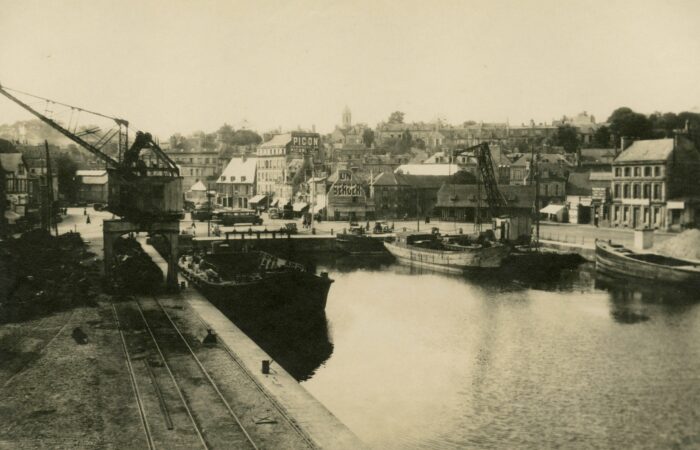

Le bassin Saint-Pierre, le pont de Courtonne et l’abreuvoir.

À droite, l’ancienne rue des Quais où circulent deux tramways électriques de la ville.

À gauche, la rue des Prairies-Saint-Gilles où est stationné un tramway à vapeur des CFC.

Crédits : collection Aurélien Léger

Au début des années 1930, de grands travaux d’assainissement des Odon sont menés (voir cet article de Ouest-France). Le 27 mai 1930, les travaux de recouvrement de l’abreuvoir, devenu inutile du fait de la multiplication des véhicules motorisés, commencent. Dans le cadre de ces travaux, est également érigé au débouché du quai Vendeuvre sur la place Courtonne un piézomètre, colonne servant à mesurer la pression de l’eau dans les canalisations souterraines.

La seule trace visible restant de cette rigole alimentaire est donc la voûte visible dans le bassin Saint-Pierre.

Les travaux de recouvrement de l’abreuvoir en 1930-1931.

Crédits : Archives municipales de Caen, 8Fi/3267

La place est alors considérablement agrandie et c’est à partir de cette période que l’on peut parler véritablement de la place Courtonne et non plus du pont de Courtonne. Du fait de son histoire, le tracé de la place reste toutefois irrégulier. Elle est constituée 1°) d’une partie principale dans la continuité du boulevard, à l’emplacement de la rivière et 2°) d’une partie plus réduite au bout du quai de La Londe, au débouché du pont disparu et servant de zone de manœuvre devant de la gare Saint-Pierre.

De plus, la place Courtonne désigne l’espace central bordé par la rue des Prairies-Saint-Gilles et par le boulevard des Alliés, mais aucun immeuble n’est officiellement domicilié sur la place.

Extrait d’une photo aérienne de la place prise par la Royal air force le 6 juin 1944.

Crédits : United States Air Force (USAF)

L’aménagement de la place actuelle dans le cadre de la reconstruction

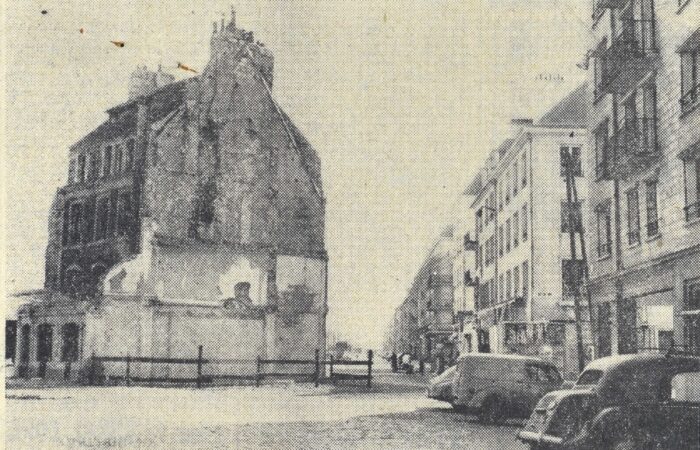

Le secteur de la place Courtonne est durement touché lors des bombardements de la bataille de Caen. Les immeubles, datant pour une bonne partie des 17e et 18e siècles, sont détruits. Le 9 juillet 1944 à 13h15, les soldats du premier bataillon des King’s Own Scottish Borderers atteignent la place.

La place après le déblaiement préalable à sa reconstruction. Au centre, le piézomètre établi dans les années 1930. Les maisons au premier et au second plan sont toutes détruites dans le cadre de la reconstruction.

Crédits : Archives municipales de Caen, fonds Robert Delassalle – ARDI083_11

Lors de la reconstruction, la place est profondément remodelée et prend son tracé actuel. Afin d’élargir le quai Vendeuvre et agrandir la place Courtonne vers le sud, les quelques maisons de l’ancienne rue des Quais ayant résisté aux bombardements sont rasées. Au nord, la place est également agrandie, la rue des Prairies-Saint-Gilles étant reconstruite dans l’axe du quai de La Londe, alors que cette rue suivait auparavant le cours de la rivière. Enfin, la halle de la poissonnerie, située entre la rue Basse et la rue des Prairies-Saint-Gilles, est également démolie.

Quelques maisons toutefois subsistent rue Basse, notamment à l’angle avec la rue des Prairies-Saint-Gilles.

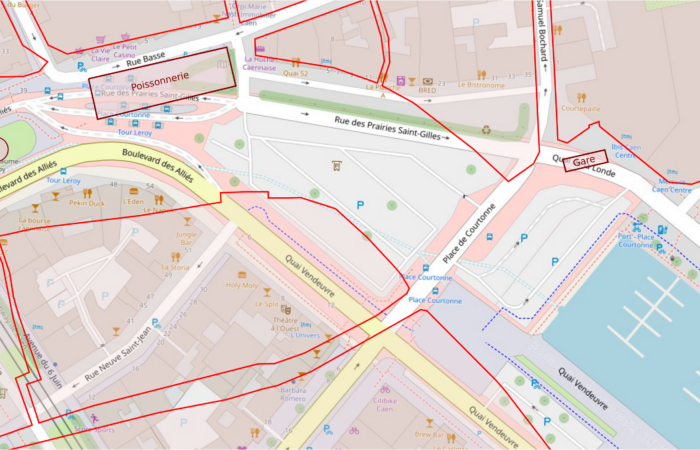

Les immeubles endommagés lors de la bataille de Caen et détruits lors de la reconstruction.

Crédits : Archives du Calvados – 1545w/256/936

Îlots en 1944 rapportés sur un plan de 2024.

Crédits : OpenStreetMap

L’usage de la place : le marché

En 1832, la poissonnerie, qui se trouvait depuis le Moyen Âge sur le côté est de l’église Saint-Pierre (d’où le nom de rue Montoir-Poissonnerie) est déplacée à l’est de la tour Leroy. Cette halle, construite par Émile Guy (architecte de la ville, auteur également du théâtre, du grand magasin transformé en Monoprix dans les années 1930 et de bien d’autres bâtiments pour la plupart disparus aujourd’hui), est alors considérée comme moderne en comparaison de l’ancienne, malcommode, mal aérée et difficile à entretenir. Située sur une terrasse en rive nord de la rivière, cette nouvelle halle est longée au nord par la rue Basse et la rue des Prairies-Saint-Gilles la relie au port.

De l’autre côté de la tour Leroy, le marché couvert ouvre en 1882 entre le boulevard Saint-Pierre (boulevard des Alliés) et la rue Saint-Malo (ce qui entraîne la démolition de l’ensemble des maisons de cette rue qui donnaient autrefois sur la rivière et qui avaient été immortalisées par de nombreuses gravures et photographies). Une petite halle est également construite sur le flanc est de la poissonnerie en 1891.

Ces deux équipements ont aujourd’hui disparu. Le marché couvert, très endommagé pendant la guerre, s’effondre en 1955 (voir cet article de Ouest-France). La poissonnerie est transférée en 1962 dans la criée, nouvelle halle érigée à côté de la gare (détruite à son tour en 2004 afin de construire les Rives de l’Orne) et la vieille halle des années 1830, préservée des bombardements, est rasée.

La poissonnerie vers 1850-1860. Une terrasse est aménagée au-dessus de la rivière qui ne possède pas de quai emmuré. Au premier plan à gauche, un lavoir sur le bord de la rivière (avant son recouvrement en 1862).

Crédits : Archives du Calvados, fonds René-Robert Sauvage – fi/f/6796

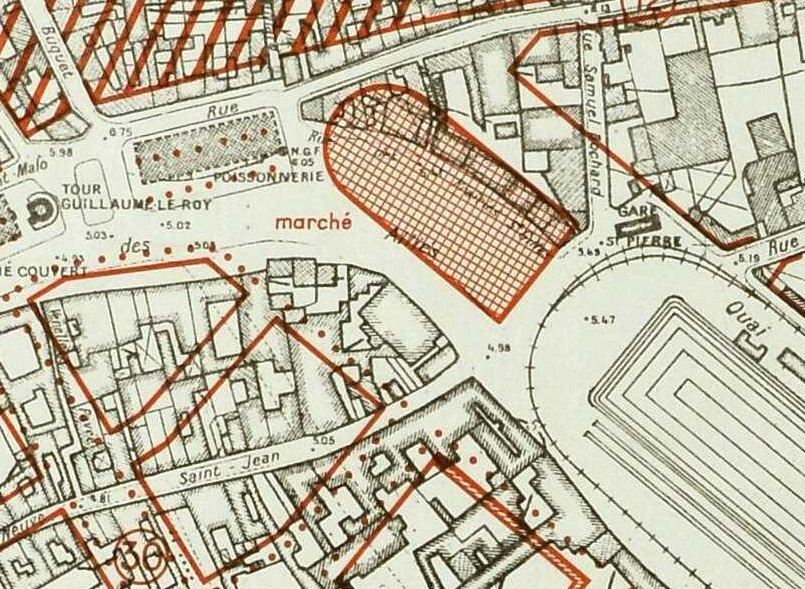

Mais le marché du dimanche – le plus important de la ville – demeure, lui, un élément structurant de cet espace. Il a d’ailleurs été maintes fois proposé de reconstruire un marché couvert sur la place Courtonne. Le plan de reconstruction et d’aménagement de la ville de Caen, dessiné en 1946 par l’urbaniste Marc Brillaud de Laujardière et approuvé par l’arrêté du 23 décembre 1947, prévoyait la construction d’un grand marché à l’emplacement de la rue des Prairies-Saint-Gilles. Ce projet n’est toutefois pas réalisé.

Extrait du plan de reconstruction et d’aménagement de la ville de Caen de 1947.

Crédits : Archives du Calvados – 1FI-543

En 1999, le cabinet d’architectes parisien Bruno Gaudin, associé au bureau d’études caennais OTH Ouest, est retenu par la Ville pour assurer la maîtrise d’œuvre de construction d’un marché couvert et de requalification du quai Vendeuvre. Si le quai a bien été réaménagé, le projet de marché couvert a, quant à lui, été abandonné.

Une histoire également liée aux transports

Du 18e siècle jusqu’au début du 20e siècle, le transport du courrier, des produits, de marchandises ou de personnes est effectué grâce à la traction hippomobile par des rouliers et des messagers, ainsi que par les voitures publiques, ancêtres de nos transports en commun. Les départs se font dans des établissements (cafés et restaurants) dispersés dans la ville. On en retrouve plusieurs au début de la rue Basse (À la Pomme d’Or, hôtel du Saumon) et dans la rue des Prairies Saint-Gilles (restaurant Ladroue). D’ici, il est possible d’atteindre différentes localités du Calvados comme Argences, Dives, Courseulles, Creully, Falaise, Lion-sur-Mer, Ouistreham.

Les chevaux de labeur sont donc jusqu’à la première moitié du 20e siècle omniprésents dans la ville, tant pour assurer le transport de passagers que celui de marchandises diverses. L’abreuvoir du pont de Courtonne est donc un équipement de première importance. Il est constitué de deux rampes construites de part et d’autre de la rivière et prolongées par deux quais submergés. Les chevaux peuvent ainsi descendre sur les bords de la rivière afin d’accéder à l’eau et de s’y rafraîchir.

Les logements n’étant alors pas équipés de machine à laver, cet abreuvoir sert également de lavoir, les rambardes faisant office de séchoirs.

L’abreuvoir à la Belle Époque. Les deux rampes permettent aux chevaux d’accéder à la rivière. À droite, des ménagères lavent leur linge et le font sécher sur les rambardes. En arrière-plan, la halle de la poissonnerie et, derrière la tour Leroy, le marché couvert.

Crédits : collection François Robinard

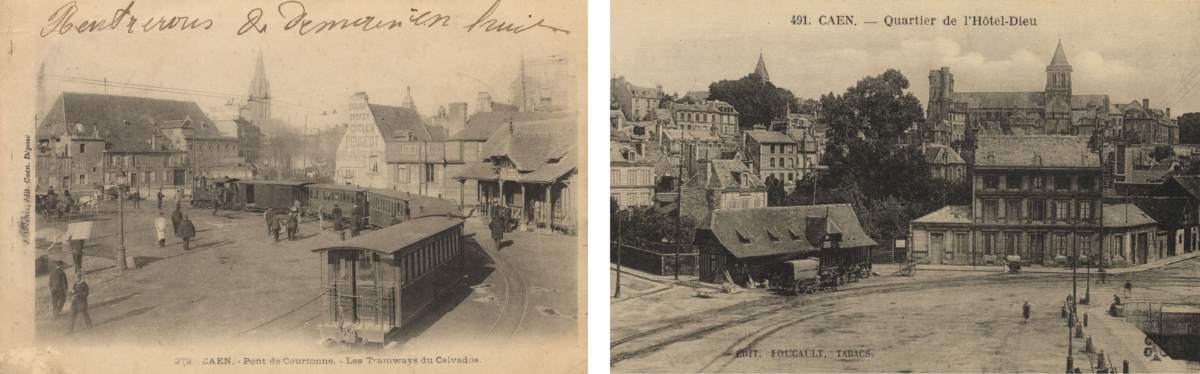

En 1893, la ville est reliée par les tramways à vapeur départementaux, dits Chemins de fer du Calvados (CFC), à la côte de Nacre et à la côte Fleurie, via Bénouville. L’origine de la ligne à Caen est établie à côté du pont de Courtonne, au débouché du quai de La Londe.

La gare Saint-Pierre est constituée d’un édifice à colombages de style néo-normand, dont l’architecture fait écho à celle des villas du littoral. Il est divisé en deux parties avec d’un côté un bureau servant pour le service de billetterie et d’enregistrement des bagages et de l’autre un magasin destiné au stockage.

Côté rue, un auvent qui court tout le long de la façade permet d’abriter les voyageurs attendant leurs tramways. Devant ce bâtiment, les trains circulent sur trois voies étroites de 60 centimètres de large (système dit Decauville). Rien ne sépare ces voies de la chaussée et aucun quai n’est aménagé pour faciliter la descente ou la montée des voyageurs. Une voie, permettant le stationnement des tramways à vapeur, longe également la rive gauche de l’abreuvoir, sur la rue des Prairies-Saint-Gilles.

En 1904, cette gare est reliée au terminus de la ligne de Falaise, implanté devant la gare de Caen-Ouest (actuelle gare SNCF). Ce raccordement sert également à desservir les activités portuaires sur le quai Vendeuvre (voir l’article sur les réseaux de tramways).

Ajourné en 1896, un projet de gare centrale – qui avait été prévu dans la convention additionnelle du 17 décembre 1894 entre le département et la société des chemins de fer du Calvados et qui prévoyait la création d’une gare centrale ainsi que l’établissement de dépôts, ateliers de réparation et remises à voitures – est relancé par le conseil général en 1913. Ce projet prévoit la couverture de l’abreuvoir et l’utilisation de l’espace de 1 200m2 ainsi dégagé pour permettre « une organisation rationnelle des différents services ». Ce projet reste toutefois dans les cartons.

La gare Saint-Pierre, tête de pont pour desservir la vallée de l’Orne et les stations balnéaires du littoral.

Crédits : collection Gérard Pigache

En 1901, le nouveau tramway électrique de Caen est mis en service et le terminus de la ligne 3 est établi sur le pont de Courtonne (l’autre terminus étant Venoix). Ce terminus est relié au dépôt et à l’usine de production d’électricité, situés non loin, rue Fresnel (voir l’article sur les réseaux de tramways).

Pendant le premier conflit mondial, le manque de main d’œuvre nécessite une baisse du service du tramway. Le terminus de la ligne 3 des tramways électriques est provisoirement reporté en octobre 1916 à la gare de l’État (actuelle gare SNCF). Mais la crise générale que connaît le secteur des transports s’intensifie après la guerre. La ligne partant du pont de Courtonne n’est pas remise en service. L’avenant de 1931 qui fixe les conditions d’exploitation des tramways électriques ne prévoit officiellement plus sur le boulevard des Alliés qu’une voie de service pour accéder au dépôt. En 1937, l’intégralité du réseau de tramways électriques est mise à l’arrêt.

Le réseau des lignes des Chemins de fer du Calvados (surnommé « le tortillard ») décline également. Les lignes ferment les unes après les autres à partir de 1928. La ligne de Caen à Falaise et la branche entre Bénouville et la gare de Dives-Cabourg ferment en 1932. Désormais une seule ligne du réseau, entre Caen et Luc-sur-Mer via Ouistreham, reste en activité. La gare Saint-Pierre ainsi que son raccordement avec la gare de Caen-État (ancienne gare de Caen-Ouest) sont donc conservés.

Parallèlement, le transport par voie routière (cars et bus) se développe fortement. Le réseau, géré par plusieurs compagnies concurrentes, se développe de manière anarchique. La circulation et surtout le stationnement des cars dans la vieille ville posent de plus en plus de problèmes. La couverture de la rivière au début des années 1930 permet de réaliser, sous une forme nouvelle, le projet de gare centrale proposé en 1896 puis en 1913. Pour mettre un peu d’ordre, la municipalité publie en effet en février 1934 un arrêté prescrivant que « la place Courtonne est seule réservée au stationnement de départ et d’arrivée ». Il n’existe cependant pas de bâtiments dédiés à l’usage de cette gare routière, qui ne reste qu’un lieu de stationnement. L’arrêté de 1934 prévoit, d’ailleurs, que « le séjour des cars ne pourra être que d’une demi-heure au maximum et, sitôt la descente des voyageurs à ce point terminus, les véhicules devront regagner leur garage particulier ».

En 1934, la nouvelle compagnie des Courriers normands, ancêtre des Bus verts (actuels cars Nomad), établit d’ailleurs son siège au 11 rue des Prairies-Saint-Gilles (d’autres sources parlent du 11 place Courtonne). Cette compagnie prend de plus en plus d’importance avant d’obtenir en 1937, après fusion avec d’autres compagnies, le monopole des transports de cars dans le Calvados. En 1938, la société des Courriers normands ouvre une véritable gare routière, construite en dur cette fois-ci, à l’angle des rues de Bras et Paul-Doumer (ce bâtiment sobrement Art déco est détruit dans les années 1980 afin de construire l’actuel centre commercial Central Caen, ex-centre Paul-Doumer). Elle y transfère le terminus de ses lignes et son siège social.

La place Courtonne dans la seconde partie des années 1930 depuis le toit d’un hangar du quai Vendeuvre. Au centre, des cars au niveau de la gare routière. À droite, la gare Saint-Pierre des chemins de fer du Calvados.

Crédits : collection VB, Victor Benhaïm, avec l’autorisation d’Yves Bénain.

En 1944, la gare Saint-Pierre est détruite pendant la bataille de Caen et la dernière ligne des Chemins de fer du Calvados, également exploitée depuis 1937 par les Courriers normands, est définitivement fermée.

La place, disposant d’espaces assez vastes à la porte du centre-ville, reste cependant un lieu central pour les transports de la ville. Signe des temps, la place est transformée en un grand parc de stationnement à ciel ouvert pour les voitures.

Mais la place occupe toujours une place importante dans l’histoire des transports en commun. Dès les années 1970, un projet de gare routière est proposé pour remplacer celle de la rue Paul-Doumer, dont l’activité ne peut se développer du fait de sa position trop centrale. En 1976, il est même envisagé de construire sur le terre-plein central un bâtiment de plusieurs niveaux dans le style de la gare routière de Nice (elle-même construite en 1974 après la couverture du Paillon et démolie en 2012).

Il faut attendre encore quelques années pour qu’un projet beaucoup moins ambitieux voit le jour. En 1985, la place Courtonne est réorganisée. Une station d’échanges de 1 000 m² entre les bus urbains de la CTAC et les cars interurbains des Bus verts est aménagée à l’emplacement de la poissonnerie disparue. Des abribus et un kiosque d’accueil sont installés. Cette gare routière qui vient remplacer « une ravissante petite place » et qui est équipée, de surcroît, d’un système de sonorisation afin d’informer les usagers en cas de problème, n’est, à l’époque, pas du goût des riverains.

Dans le cadre de ce même réaménagement, le parking au milieu de la place devient payant. Dans celui proche du bassin Saint-Pierre, un emplacement est mis en réserve pour l’enregistrement des voitures et passagers du car-ferry.

Depuis lors, l’usage de la place a peu évolué : la gare routière secondaire, sans les anciens édicules de la gare routière des années 1980 supprimés au 21e siècle, est actuellement utilisée par les réseaux Twisto et Nomad ; et deux parkings payants occupent toujours le centre de la place, là où coule la rivière en souterrain, et au bord du bassin Saint-Pierre, à l’emplacement du pont de Courtonne.

La place Courtonne depuis le quai Vendeuvre en janvier 2024.

Crédits : Cadomus – Karl Dupart

Depuis fin octobre 2025, ce dernier espace fait l’objet de travaux visant à végétaliser l’espace de 1000 m2. Dans le cadre de ces travaux, 20 places de parking et deux emplacements pour les cars de tourisme seront supprimés. À la place, seront plantés une vingtaine d’arbres.

La place Courtonne en travaux le 12 novembre 2025.

Crédits : Cadomus – Benoît Hinard

Karl Dupart pour l’association Cadomus